Die Philosophin Anne Sophie Meincke zeigt im Gastblog, warum das traditionelle Argument, dass Tiere nicht denken können, weil sie nicht sprechen können, nicht überzeugt.

Mein Hund Nildo ist ein unverbesserlicher Katzenjäger. Wann immer seine feine Nase einen schnurrenden Felltiger wittert, ist kein Halten mehr – wusch, schon saust er hinterher, natürlich ohne jede Erfolgschance, denn die Gejagten sind nicht nur flink, sondern auch schlau. Mimi, die Nachbarskatze, zum Beispiel rannte neulich auf einen Eichenbaum zu, nur um im letzten Augenblick auszuweichen und den Ahornbaum daneben hinaufzuflitzen. Nildo, ihr dicht auf den Fersen, verpasste dieses geschickte Manöver. Bei der Eiche angekommen, stellte er sich auf die Hinterläufe und bellte, die Vorderpfoten am Stamm, aufgeregt in Richtung Baumkrone. "Armer, ausgetrickster Nildo", sagte ich zur Nachbarin, "er denkt, Mimi ist auf der Eiche; dabei sitzt sie feixend im Ahorn!" Meine Nachbarin nickte, war meine Annahme doch nur allzu natürlich.

Was natürlich scheint, ist nicht notwendigerweise wahr. In der Tat wurde argumentiert, unsere natürliche Interpretation der beschriebenen Szene sei falsch. Der Hund denkt nicht, dass die Katze auf die Eiche geklettert ist. Der Hund denkt gar nichts. Und warum? Weil, wie Donald Davidson es ausdrückt, "ein Wesen keinen Gedanken haben kann, wenn es keine Sprache hat". Nach Davidson, der zu den Begründern der analytischen Sprachphilosophie gehört, sind nur sprachbegabte Tiere rational, das heißt, nur sprachbegabte Tiere haben kognitive Fähigkeiten.

Kein Denken ohne Sprache?

Die Vorstellung, dass Kognition an Sprache gebunden ist, hat in der Philosophie eine lange Tradition, die bis in die Antike zurückreicht. Zu nennen sind hier vor allem Platon und Aristoteles. Die spezielle Version dieser Ansicht, die Davidson vertritt und die einen Unterschied der Art, nicht des Grades, zwischen sprachlichen und nichtsprachlichen Lebewesen postuliert, hat jedoch ihre Wurzeln im cartesischen Dualismus. In einem Brief an den Philosophen und Zeitgenossen Henry More schreibt René Descartes am 5. Februar 1649: "Die Sprache ist das einzige sichere Zeichen des Denkens, das in einem Körper verborgen ist."

Für Descartes ist klar, dass die Sprache ein Vorrecht des Menschen ist; daher besteht seiner Ansicht nach eine grundlegende Differenz zwischen denkenden Menschen und nicht denkenden Tieren. Dies entspricht Descartes' dualistischer Ontologie, die genau zwei Arten von Seiendem annimmt: denkende Substanz (res cogitans) und ausgedehnte Substanz oder Materie (res extensa). Tiere fallen auf die Seite der res extensa.

Tiere können nicht sprechen, so Descartes

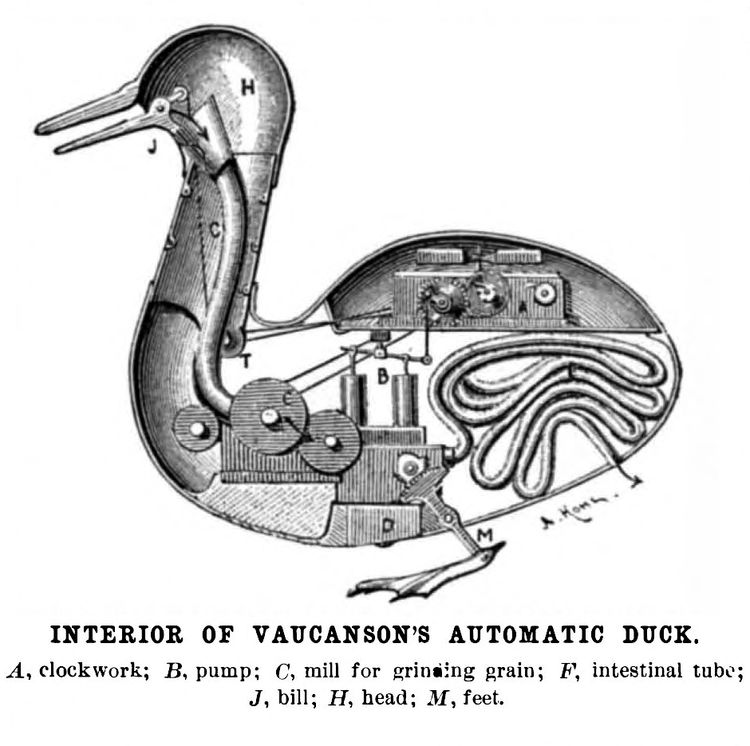

Descartes erkennt an, dass Tiere ihre sogenannten Leidenschaften durch Zeichen ausdrücken, etwa wenn mein Hund Nildo die Nachbarskatze anbellt; Descartes bestreitet jedoch, dass dies als Sprache gelten kann. Sprache erfordert verbale Ausdrücke von einem gewissen Grad an Allgemeinheit, deren Verwendung selbst bei, wie Descartes sagt, stumpfsinnigen Menschen, niemals jedoch bei Tieren zu beobachten sei. Die Schlussfolgerung ist, dass den Tieren eine rationale Seele fehlt – oder dass sie überhaupt keine Seele haben (unter den Descartes-Forschern ist umstritten, welche Position Descartes tatsächlich vertritt). Jedenfalls geht Descartes davon aus, dass alle Empfindungen und Leidenschaften, die Tiere haben können, rein mechanistisch erklärt werden können. Tiere scheinen Automaten zu sein – Geschöpfe ohne Geist.

Für Davidson äußert sich Kognition im Besitz sogenannter propositionaler Einstellungen, und diese sind seiner Meinung nach nur mit Sprache möglich. Eine propositionale Einstellung ist eine Einstellung gegenüber einer Aussage, zum Beispiel die Einstellung, die Aussage "Mimi ist auf der Eiche" für wahr zu halten. Ein solche Einstellung wird "Überzeugung" genannt. Doch warum sollte der Besitz von propositionalen Einstellungen wie Überzeugungen an Sprache geknüpft sein? Davidson verweist hier nicht nur auf die netzwerkartige ("holistische") Struktur von Überzeugungen, sondern auch auf logische Voraussetzungen des Für-wahr-Haltens. Dieses letztere Argument stützt sich auf zwei separate Thesen.

Die erste These lautet: "Um eine Überzeugung zu haben, ist es notwendig, einen Begriff von Überzeugung zu haben." Warum? Weil von etwas überzeugt zu sein bedeutet, überzeugt zu sein, dass eine bestimmte Beschreibung der Realität wahr und nicht falsch ist. Davidson zufolge kann man also nicht überzeugt sein, dass Mimi auf die Eiche geklettert ist, ohne zu verstehen, dass diese Überzeugung möglicherweise nicht mit der Realität übereinstimmt. Ein solches Verständnis manifestiert sich, so Davidson, in der Möglichkeit, überrascht zu sein, wenn man die Falschheit der eigenen Überzeugung erkennt, zum Beispiel, wenn man die Katze auf dem Ahorn und nicht auf der Eiche sieht. Zur Überraschung gehört eine Überzeugung über eine Überzeugung – man ist nun überzeugt, dass das, wovon man vorher überzeugt war, in Wirklichkeit nicht der Fall ist; und eine solche Meta-Überzeugung setzt voraus, dass man einen Begriff von Überzeugung hat.

Keine Überzeugungen ohne Begriffe und keine Begriffe ohne Sprache

Die zweite These lautet: "Um den Begriff der Überzeugung zu haben, muss man eine Sprache haben". Der Begriff der Überzeugung setzt die Begriffe der Wahrheit und der objektiven Realität voraus, und diese Begriffe werden durch die Sprache ermöglicht. Wie das? Durch die Sprache teilen die Sprechenden miteinander eine Welt und schreiben sich gegenseitig den Begriff einer gemeinsamen, das heißt intersubjektiven, Welt zu. Meine private Interaktion mit einem Objekt in der Welt wird sozusagen trianguliert, sobald ich mit jemand anderem über diese Interaktion sprechen kann, und es ist diese Möglichkeit, darüber zu sprechen, die es erlaubt, den Tatsachen in der Welt eine objektive Wahrheit zuzuschreiben.

Davidsons Argument ist, meine ich, problematisch. Erstens, warum sollte die Überzeugung, dass ein bestimmter Sachverhalt besteht, voraussetzen, dass man den Begriff der Überzeugung hat? Um zu erkennen, dass der betreffende Sachverhalt, anders als zuvor angenommen, nicht besteht – zum Beispiel, dass es nicht der Fall ist, dass Mimi auf der Eiche sitzt –, reicht es aus, zu erkennen, dass stattdessen ein anderer Sachverhalt vorliegt – dass Mimi auf dem Ahornbaum sitzt. Und um in einer solchen Situation überrascht zu sein, ist nicht mehr erforderlich, als dass man sich an den Inhalt der früheren Überzeugung erinnert, einschließlich ihrer Gründe (warum man zu der Überzeugung kam, dass der fragliche Sachverhalt besteht, zum Beispiel bestimmte Sinneswahrnehmungen). Es ist nicht notwendig, über die Überzeugung als Überzeugung nachzudenken!

Zweitens, wenn Sprache tatsächlich für den Besitz von Überzeugungen notwendig wäre, müssten wir annehmen, dass nichtsprachliche Menschenkinder keine Überzeugungen hätten. Und wir müssten uns auch fragen, wie sich die Sprache als solche entwickelt haben könnte. Wissenschafter sind sich einig, dass die Sprache beim Menschen aus einfacheren, nichtsprachlichen Kommunikationssystemen entstanden ist. Mit anderen Worten, Sprache ist erfunden worden als effizienteres Mittel der Kommunikation von Überzeugungen, die zuvor auf primitivere Weise kommuniziert wurden. Dies wäre jedoch unmöglich, wenn es vor der Erfindung der Sprache nicht schon irgendwelche Überzeugungen gegeben hätte.

Wenn wir also in diesem Punkt der Wissenschaft vertrauen, kommen wir zu dem Schluss, dass Tiere (und vielleicht auch kleine Kinder) Überzeugungen nichtsprachlicher Art haben können, was die weitere Möglichkeit von nichtsprachlichen Begriffen eröffnet. Tiere könnten nichtpropositionales Wissen über die Welt besitzen – im Widerspruch zu Davidsons Annahme, Kognition sei an den Besitz propositionaler Einstellungen gebunden. Mein Hund Nildo mag zwar nicht über den Allgemeinbegriff "Katze" verfügen, aber vielleicht doch über den Begriff von etwas, das bestimmte Handlungsmöglichkeiten bietet. Mimi wäre für ihn schlicht etwas, das man jagen kann; und wo sich dieses Jagdobjekt aufhält, darüber hat Nildo nichtsprachliche Überzeugungen, die zutreffen können oder eben nicht.

Intelligente Regenwürmer

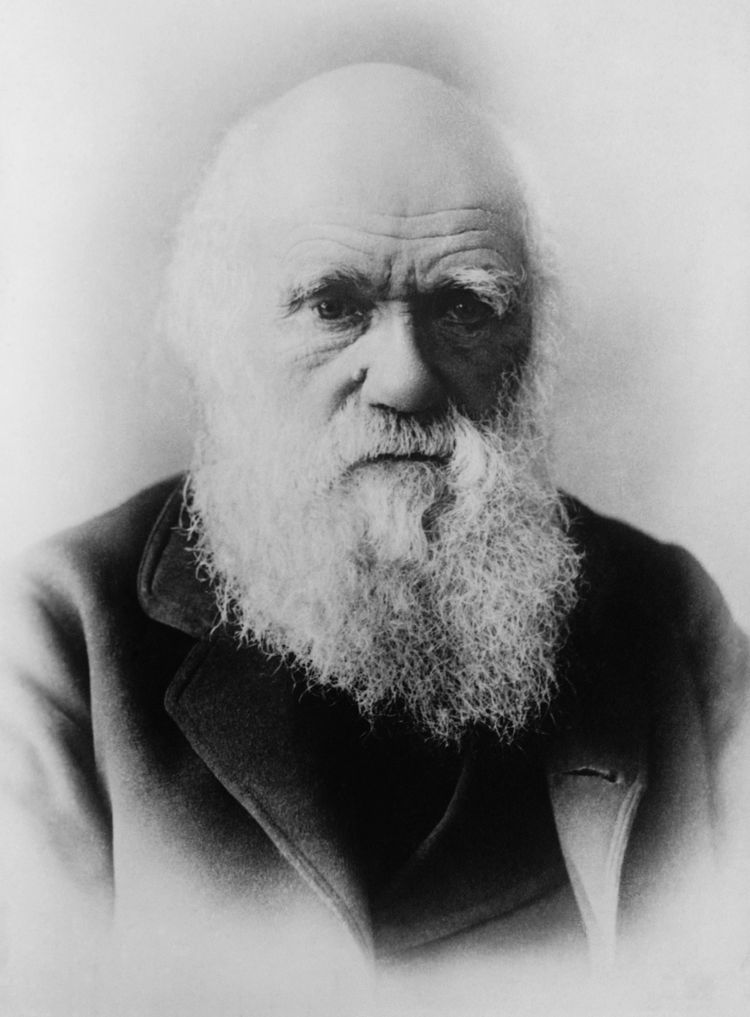

Charles Darwin hat in seinem letzten Buch "Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeiten der Würmer", das 1881 erschien (und auf dem Markt noch erfolgreicher war als sein bekanntes Hauptwerk "Über die Entstehung der Arten" von 1859), ähnliche Erwägungen angestellt. Darwin führte verschiedene Experimente mit Regenwürmern durch. Hierbei beobachtete er unter anderem, dass Regenwürmer ein intelligentes Verhalten bei der Nahrungssuche an den Tag legen und Blätter immer im richtigen Winkel in ihre Höhlen ziehen. Interessanterweise lösen die Würmer die Aufgabe mit ganz derselben Treffsicherheit, wenn man ihnen Dreiecke aus Papier statt Blättern gibt. Darwin folgerte daraus, dass Regenwürmer eine Art Formbegriff besitzen und somit als intelligent anzusehen sind: "Wenn die Würmer die Fähigkeit haben, sich eine, wenn auch noch so grobe, Vorstellung von der Form eines Gegenstandes und von ihren Höhlen zu machen, wie es der Fall zu sein scheint, verdienen sie es, intelligent genannt zu werden; denn sie handeln dann fast genauso wie ein Mensch unter ähnlichen Umständen."

Verhalten der Regenwürmer.

Aus evolutionsbiologischer Sicht gibt es keinen Grund für die Annahme, dass Intelligenz und Vernunft dem Menschen vorbehalten sind. Stattdessen besteht eine geistige Kontinuität zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Tieren, wie Darwin klar feststellte: "Der Unterschied im Verstand zwischen dem Menschen und den höheren Tieren, so groß er auch sein mag, ist gewiss einer des Grades und nicht der Art."

Damit sind wir beim genauen Gegenteil des cartesischen Dualismus angelangt, der traditionellen Argumenten gegen einen Geist der Tiere zugrunde liegt. Dieser biologische Kontinuismus wird durch die zeitgenössische Forschung auf dem Gebiet der minimalen Kognition (minimal cognition) und der verkörperten Kognition (embodied cognition) bekräftigt. Die Erforschung tierischer Kognition floriert, ungeachtet dessen, dass Tiere nicht sprechen – jedenfalls nicht so wie wir Menschen.

Und sie sprechen doch

Diese letzte Einschränkung ist bedeutsam, denn es wäre ein Fehler, "Sprache" mit "menschlicher Sprache" gleichzusetzen und so die Möglichkeit einer nichtmenschlichen Sprache von vornherein auszuschließen. Empirische Untersuchungen zeigen allerdings, dass bestimmte tierische Kommunikationsformen sogar viele der Merkmale aufweisen, die gemeinhin der menschlichen Sprache zugeschrieben werden, ja praktisch alle außer der Schrift. Es existiert eine komplexe Struktur, einschließlich symbolischer und abstrakter Elemente; es finden sich Verweise auf Vergangenheit und Zukunft sowie andere Verweise auf Aspekte der Realität, die räumlich und/oder zeitlich nicht unmittelbar präsent sind. Die Sprachen von Walen, Tintenfischen, Bienen und vielen Vögeln haben offenbar eine Grammatik, und frei lebende Delfine rufen sich gegenseitig beim Namen.

Den Tieren einen Geist abzusprechen unter Verweis auf ihre Sprachunfähigkeit ist somit gleich aus zwei Gründen fragwürdig: Es gibt nichtsprachliche Kognition, und es gibt Tiersprachen. Tiere können denken – ob mit oder ohne Sprache. (Anne Sophie Meincke, 18.5.2022)