Fast jede Person auf diesem Planeten, die sich mit internationaler Klimapolitik auskennt, ist dieser Tage in Sharm el-Sheikh zugegen. In den klimatisierten Hallen des ägyptischen Badeorts werden Hände geschüttelt, Fistbumps verteilt, sich in die Arme gefallen wie alte Bekannte. Man kennt sich. Immerhin ist es bereits die 27. Weltklimakonferenz und mit 45.000 Teilnehmenden auch die größte aller Zeiten.

Doch die Erwartungen der Expertinnen und Experten sind – wieder einmal – durchwegs gering. Die große Klimarettung fällt wieder einmal aus. Als "Bla, bla, bla" bezeichnete die Aktivistin Greta Thunberg die Veranstaltung vergangenes Jahr in Glasgow. Dieses Jahr bleibt sie der COP, wie die Konferenz im UN-Sprech heißt, gleich ganz fern. "So, wie sie sind, funktionieren die COPs nicht wirklich", sagte Thunberg. Sie würden gar nicht versuchen, das System zu ändern.

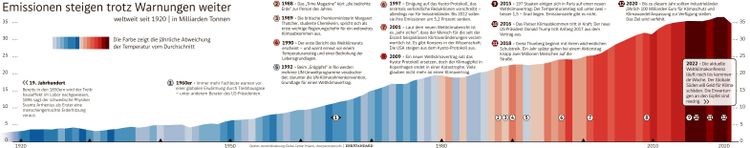

Exakt 30 Jahre ist es inzwischen her, dass die UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) beschlossen wurde, auf deren Basis bis heute die Klimakonferenzen stattfinden und Verträge wie das Abkommen von Paris beschlossen werden. Das Problem ist schon länger bekannt: Vor rund 200 Jahren fanden Physiker erste Hinweise auf den Treibhauseffekt, warnende Worte gibt es spätestens seit Mitte des vorigen Jahrhunderts.

Viel Gerede, viele Emissionen

Und trotzdem bläst die Welt immer noch mehr Treibhausgase in die Atmosphäre. Um 1,2 Grad ist die Temperatur gestiegen, seit die Menschheit sich Kohle, Öl und Gas zunutze gemacht hat. Man muss kein Klimaforscher und kein Pessimist sein, um zu erkennen, dass das mit dem 1,5-Grad-Ziel knapp wird. Hat die internationale Klimapolitik versagt?

Der Journalist und Autor Nick Reimer beobachtet die Klimagipfel bereits seit Jahrzehnten. In der Geschichte der Klimadiplomatie gab es durchaus Erfolge, etwa das Kioto-Protokoll, das 1997 verabschiedet wurde. Erstmals verpflichteten sich die Industriestaaten, die damals den Löwenanteil der globalen Emissionen zu verantworten hatten, zu verbindlichen Klimazielen. Zwar mussten sie nur rund fünf Prozent einsparen – aber immerhin. Österreich war einer der wenigen Staaten, die das Ziel verfehlten.

"Was man damals nicht auf dem Schirm hatte: dass die Emissionen der Schwellenländer so ansteigen werden, dass sie die Einsparungen der Industriestaaten wieder wettmachen", sagt Reimer. Als die erste Periode des Kioto-Protokolls auslief, hatte China die USA als größten CO2-Emittenten längst überholt. Offiziell galt China aber noch als Entwicklungsland – und musste deshalb seine Emissionen nicht reduzieren.

Die Industrieländer, insbesondere die USA, drängten deshalb darauf, dass auch die Entwicklungs- und Schwellenstaaten Klimagase einsparen. Diese wiederum sahen die historische Verantwortung für die Klimakrise weiterhin bei den wohlhabenden Nationen – und sich selbst in einer wirtschaftlichen Aufholjagd. Nach dem Scheitern der COP in Kopenhagen 2009, die eigentlich einen Kioto-Nachfolgevertrag bringen sollte, war die Klimadiplomatie auf einem Tiefpunkt angelangt. "Man stand vor einem Scherbenhaufen", sagt Reimer. Die internationale Klimapolitik drohte ihre Legitimation zu verlieren.

Neues Paradigma

Doch dann setzte sich nach und nach ein neues Paradigma durch. Lange Zeit war man davon überzeugt, dass rechtlich bindende Reduktionsziele die beste Lösung für das Klima sind. Vielleicht sind sie das auch – doch nur würde sie niemand unterzeichnen. Ein Ausweg aus dem Dilemma soll der damals neue US-Präsident Barack Obama gefunden haben, erinnert sich Stefan Schleicher vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz. Dass das Klimaabkommen von Paris 2015 überhaupt zustande gekommen ist, sei vor allem einem Staatsbesuch Obamas in China zu verdanken, bei dem er die Führung von der neuen Architektur des Klimaabkommens überzeugt haben soll: Statt von oben verordnete Limits einzuhalten, sollten die Staaten auf den Tisch legen, was sie bereit sind zu tun.

Diesen freiwilligen Charakter sieht Schleicher als Schlüssel zum Erfolg des Klimaabkommens. Die Staaten müssen regelmäßig ihre Klimaschutzziele einreichen, Zielvorgaben oder Sanktionen gibt es keine. Die NGO Climate Action Tracker hat berechnet, dass die Temperatur bei Einhaltung dieser Ziele um 2,4 Grad steigen würde. Das ist immer noch zu viel – aber es wäre ein Fortschritt, denn vor einigen Jahren gingen die Prognosen noch eher in Richtung vier oder fünf Grad. Doch sollten Staaten strenge Zusagen machen, obwohl sie es nicht müssen?

Ja, schlussfolgert eine kürzlich im Fachjournal Nature Climate Change veröffentlichte Studie, für die 800 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Politik befragt wurden. "Das Pariser Abkommen bringt Länder dazu, ehrgeizige Ziele zu setzen", sagt David Victor, Politikwissenschafter an der University of California und Hauptautor der Studie. Und: Die Nationen, die sich besonders ehrgeizige Ziele setzen, tun mehr für das Klima. Außerdem begünstigen stabile politische Verhältnisse die Erreichung der Ziele.

Dass das Pariser Abkommen trotz seiner Freiwilligkeit funktioniert, liegt auch an einem eher informellen Mechanismus des "shaming and blaming" – des Ausbuhens der Verhinderer und Nachzügler. Das ist keinesfalls nur metaphorisch gemeint. Als die Vertreterin der USA bei der Klimakonferenz in Bali 2007 das Abschlusspapier nicht unterstützen wollte und mehr Zugeständnisse von den Entwicklungsländern forderte, wurde sie vom UN-Plenum ausgebuht. "Wir fragen euch nach Führung", sagte der Vertreter von Papua-Neuguinea in Richtung Vereinigte Staaten. "Aber wenn ihr nicht führen könnt, dann geht aus dem Weg." Kurzerhand stimmten die USA dem Bali-Mandat zu, den ersten Schritt zum Pariser Abkommen.

Kooperation bleibt wichtig

Dass die Welt durch internationale Kooperation ein Umweltproblem lösen kann, zeigte sich schon einmal. 1985 entdeckten Wissenschafter, dass bestimmte Kühlmittel, sogenannte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), die Ozonschicht, welche die Erde vor UV-Strahlung schützt, bereits ausgedünnt haben.

Innerhalb von zwei Jahren, nämlich 1987, stand das Montreal-Protokoll, in dem die Produktion und Verwendung von FCKW verboten wurde. Wäre das nicht passiert, wären zusätzlich Millionen Menschen an Hautkrebs gestorben und an grauem Star erkrankt, hat man später errechnet.

Der Erfolg lässt sich nicht ohne weiteres auf die Klimakrise umlegen: FCKW betrifft nur eine sehr kleine Branche – jene der Kühlgeräte und Baustoffe –, und es gab bereits chemischen Ersatz. CO2 hingegen entsteht bei praktisch jeder menschlichen Aktivität.

Der Fall des Ozonlochs zeigt trotzdem, was internationale Kooperation erreichen kann. Diese werde auch weiterhin wichtig sein, um die Emissionen nachhaltig zu senken, sagt Schleicher. Doch möglicherweise wird sich diese immer weniger auf dem Parkett der Uno abspielen. Die stärksten Impulse für den Klimaschutz sieht er in den multiplen Krisen. Dass Europa nun die Energiewende beschleunigt, liegt weniger an internationalen Verträgen als an dem Bestreben, sich von Russland zu lösen.

Auch der Politologe Victor schreibt in seinem Buch Fixing the Climate, dass künftig viel in kleinen Gruppen von Vorreiterstaaten passieren werde, die bei der Dekarbonisierung von einzelnen Branchen, etwa der Stahlindustrie, gemeinsame Sache machten. (Philip Pramer, 12.11.2022)