Im Gastblog analysiert Literatur- und Kulturwissenschafterin Julia Lajta-Novak das Verhältnis zwischen Literatur und identitätsstiftenden Momenten.

Als Dr. James Miranda Barry, ein hochrangiger Militärarzt der britischen Armee im Ruhestand, 1865 in London verstarb, kam es zu einer überraschenden Entdeckung: Barrys Körper wurde als weiblich identifiziert. Sogar Schwangerschaftsstreifen ließen sich erkennen. Heute geht man davon aus, dass Barrys Geschichte ihren Anfang in Irland nahm, wo er als Margaret Anne Bulkley seine Kindheit in eher ärmlichen Verhältnissen verbrachte, gefolgt von einigen Jahren als Medizinstudent James Miranda Barry an der Universität Edinburgh – zu einer Zeit, als Frauen noch lange kein Zugang zur Universität gewährt wurde. Dem folgte eine beachtliche Karriere als Militärarzt und medizinischer Generalinspektor in der britischen Armee. Kein Wunder also, dass die Figur Barrys das Interesse zahlreicher Biografinnen und Biografen sowie Autorinnen und Autoren erregte, die versuchten, Barrys Motiven auf den Grund zu gehen und sein Leben nachzuzeichnen.

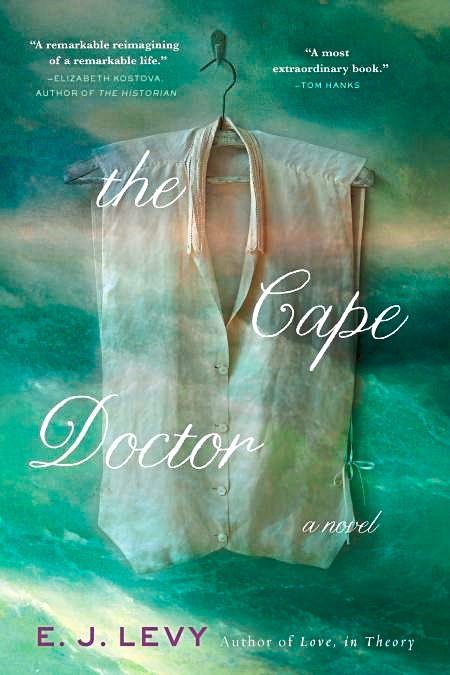

Zuletzt hörte man von einem Biopic über Barry, das Rachel Weisz produzieren wollte, mit Weisz selbst in der Hauptrolle. Der Film würde sich in eine lange Serie von biografischen und fiktionalen Darstellungen einreihen, die jeweils unterschiedliche Erklärungen für das Phänomen Barry (er)finden– darunter auch Patricia Dunckers Roman "James Miranda Barry" und Sebastian Barrys Theaterstück "Whistling Psyche". Der jüngste dieser Versuche ist "The Cape Doctor", ein preisgekrönter Roman der US-amerikanischen Autorin E. J. Levy.

Wahrheit, Lüge, künstlerische Freiheit: Was darf fiktionale Literatur?

2019 kündigte Levy ihren Roman über James Miranda Barry als die Geschichte "einer Heldin für unsere Zeit" an und verwendete dabei weibliche Pronomina, was ihr vorab schon scharfe Kritik aus der Transgender-Community einbrachte, die auch in der internationalen Presse ein Echo fand. Ihren Roman veröffentlichte sie schließlich mit einer Hauptfigur namens "Jonathan Mirandus Perry" – in klarer Anspielung an den historischen Arzt, jedoch mit einer leichten Entfremdung, die Levys Kritikerinnen und Kritikern offenbar den Wind aus den Segeln nehmen sollte. Einen Roman, der nicht den eigentlichen Namen einer historischen Figur verwendet, könne man auch nicht einer inkorrekten Darstellung bezichtigen.

Doch warum stellen Lesende überhaupt Ansprüche einer wie auch immer definierten "Wahrheit" an fiktionale Literatur? In diesem konkreten Fall lässt sich zunächst an das Konzept der "narrativen Identität" anknüpfen. In aller Kürze besagt es, dass wir die Geschichten sind, die wir über uns selbst erzählen. Demnach ist die Identität eines Menschen maßgeblich von Selbsterzählungen bestimmt, die wiederum an die identitätsgebende Funktion des menschlichen Gedächtnisses anknüpfen. Um das durch eine Umkehr zu erklären: Menschen, die ihr Gedächtnis verlieren – sich also ihrer eigenen Vergangenheit nicht mehr erinnern können –, sind gewissermaßen nicht mehr sie selbst. Sie haben ihre Geschichte(n) verloren und damit einen guten Teil ihrer Identität.

Selbstwahrnehmung und eigene Erfahrungen erklären und verstehen

Nun ist unsere persönliche Geschichte aber eben nicht nur unsere persönliche Geschichte, sondern sie ist mit den Geschichten anderer Menschen verwoben, die wir in unser eigenes Lebensnarrativ eingliedern und die somit ebenfalls Aspekte unserer Identität bestimmen. Oft handelt es sich dabei um Menschen, die uns nahestehen und deren Lebenswege unsere kreuzen. Manchmal greifen wir zum Zweck unserer persönlichen Selbstfindung und unseres Selbstverständnisses auch auf die Geschichten von bekannten Persönlichkeiten zurück, die zeitlich und örtlich weit entfernt von uns lebten. Diese Geschichten erreichen uns über Biografien, Zeitungsberichte, Dokumentationen, Filme oder eben biografische Romane. Sie können uns dabei helfen, unsere Selbstwahrnehmung und unsere eigenen Erfahrungen besser zu verstehen oder zu erklären, und das kann gerade für Angehörige gesellschaftlicher Randgruppen eine wichtige Rolle spielen.

Figuren wie Barry werden damit nicht nur zu Identifikationsfiguren für einzelne Menschen, sondern für ganze Communitys. Hier kommen also Formen des kollektiven Erinnerns zum Tragen, die zur Legitimation einer Identität beitragen und diese gesellschaftlich verstehbar machen können. Die irische Romanautorin Emma Donoghue, deren biografischer Roman "Frog Music" die Geschichte der queeren Ganovenfigur Jenny Bonnet erzählt, beschreibt das so: "I think it’s crucial for us to know about queer life before now. If we only seem to exist now, then we look like a shallow phase. We look like a meme, something that’s just gone viral. Establishing a history that was not very visible before makes you feel like a grownup."

Biografische Romane schaffen Bewusstsein und Empathie

Dass biografische Romane hierbei einen entscheidenden Beitrag leisten können, zeigt das Beispiel von David Ebershoffs "Das dänische Mädchen" über die Transgender-Pionierin Lili Elbe. Ebershoffs Roman erschien im Jahr 2000, zu einer Zeit weltweiter Kampagnen für LGBT-Anliegen, und wurde zum Bestseller. Auf dem Roman basierend, erschien 2015 Lucinda Coxtons Biopic "The Danish Girl", eine hochemotionale Darstellung einer Person auf der Suche nach ihrem wahren geschlechtlichen Ich. Wenngleich sowohl Buch als auch Film sich ihrer fiktionalen Privilegien bedienten und Elemente von Elbes realem Leben abänderten, machten sie die groben Züge dieser Lebensgeschichte dennoch einem breiten Publikum bekannt und halfen, Bewusstsein und Empathie für Trans-Identitäten und -Anliegen zu schaffen.

Gerade diese mögliche Wirkung fiktionaler Darstellungen ist es nun, die im Fall von James Miranda Barry die Gemüter hochgehen lässt. Lange Zeit wurde Barry als feministische Heldin gehandelt – eine Frau, die das Patriarchat austrickste und damit gleichsam bewies, dass Frauen in einer Männerdomäne erfolgreich bestehen können. Mit Verweis auf Barrys Entscheidung für ein Leben als Mann – Barrys Leichnam wurde gegen seinen Willen entblößt – beansprucht nun die Trans-Community Barry als historische Identifikationsfigur. Der Verwendung maskuliner Pronomina kommt somit große Bedeutung zu. Auch gibt es die These, dass Barrys Fall als Intersexualität erklärbar sei.

Restlos klären lässt sich heute weder die Frage um Barrys biologisches Geschlecht noch um Barrys Selbstverständnis. Eine eindeutige Zuordnung zu heutigen geschlechtlichen Identitätskategorien ist in Anbetracht der Tatsache, dass diese Kategorien im 19. Jahrhundert nicht in der gleichen Weise existierten, womöglich auch müßig. Was der Fall Barry jedoch deutlich zeigt, ist, dass erzähltechnisch einiges auf dem Spiel steht, wenn die Geschichte eines Menschen große Bedeutung für die eigene persönliche Identitätsfindung und für das Selbstverständnis und die Anerkennung einer ganzen gesellschaftlichen Gruppe erlangt. Dies gilt für Romane und Biopics um nichts weniger als für Biografien und Dokumentarfilme. (Julia Lajta-Novak, 11.1.2023)