Wir erleben Zeiten, in denen Parlamente großer Demokratien von einem wütenden rechten Mob gestürmt und verwüstet werden. In Washington am 6. Jänner 2021, in Brasília erst vor wenigen Tagen. Beide Male stehen große Gruppen, fast die halbe Wählerschaft, dahinter, die nicht akzeptieren wollen, dass ihre rechtsautoritären Idole, die "starken Männer" Donald Trump und Jair Bolsonaro, die Wahl verloren haben.

Die Menschen, vor allem jene, die jahrzehntelang in stabilen politischen Verhältnissen aufgewachsen sind, merken: Es gibt keine Garantie für Parlamentarismus, für Demokratie.

In Zeiten wie diesen feiern die Politik und das Parlament in Österreich dessen grundlegende Sanierung und Renovierung. Das unter Kaiser Franz Joseph als "Reichsrat" erbaute klassizistische Gebäude war baufällig geworden. Die Neugestaltung erscheint insgesamt gelungen, wenn auch manche dramatische künstlerische Interventionen dann doch verworfen wurden (ursprünglich hätte ein riesiger Schriftzug, "Demokratie", von Heimo Zobernig neben dem Bundesadler im Plenarsaal dominieren sollen).

Ein neues Selbstbild

Aber wie steht es mit der inhaltlichen Stabilität und Modernität?

Funktioniert unser jetziges Parlament, unsere parlamentarische Demokratie auf der Höhe der Zeit? Gibt es die Notwendigkeit, am parlamentarischen System etwas grundlegend zu verändern? Vielleicht sogar in Richtung eines anderen, autoritär geprägten Systems?

Oder ist ein anderes, selbstbewussteres Selbstbild der Parlamentarier notwendig?

Zunächst ein Blick zurück an einen lauen Maiabend des Jahres 2019. Die Szene wirkte düster-bizarr. Und doch kündigte sich hier eine Selbstermächtigung der parlamentarischen Demokratie in Österreich an. Es war der 26. Mai 2019, spätabends. Die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner verkündete in der Dunkelheit vor der provisorischen Bürobaracke der Parlamentsklubs auf dem Heldenplatz, umgeben von den schweigenden schemenhaften SPÖ-Granden, den Misstrauensantrag gegen die amtierende Regierung Sebastian Kurz. Misstrauensanträge sind nicht ungewöhnlich, aber diesmal hatte sich eine informelle Parlamentsmehrheit aus SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt (Peter Pilz) gefunden, um die Regierung Kurz zu stürzen.

Warum? Kurz hatte nach der Ibiza-Affäre und dem Ausscheiden seines Koalitionspartners FPÖ den Bundespräsidenten, Alexander Van der Bellen, überzeugt, ihn mit einer Regierung zu betrauen, in der die vier FPÖ-Minister durch ÖVP-nahe Experten ersetzt wurden.

Historische Abwahl

SPÖ, FPÖ und Peter Pilz kamen zu dem naheliegenden Schluss, dass Kurz sich hier eine De-facto-Alleinregierung gebastelt hatte – noch dazu aus der politischen Katastrophe des Zerbrechens der türkis-blauen Koalition heraus.

So kam es an diesem Montag, dem 27. Mai 2019, zur Abwahl der Regierung Kurz II.

Ein historischer Moment. Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik seit 1945 war ein Misstrauensantrag erfolgreich, wurde eine Regierung durch eine parlamentarische Abstimmung gestürzt. Das heißt, überspitzt gesagt, der österreichische Nationalrat hatte erstmals seit Jahrzehnten eine der wichtigsten Rollen eines Parlaments wahrgenommen, nämlich durch freie Mehrheitsbildung eine wichtige politische Veränderung herbeizuführen.

In der Zweiten Republik mit ihren festgefügten Verhältnissen und einer relativ geringen Rolle des Parlaments war das ein Novum. Denn meist gehen Regierungswechseln Wahlen und im Anschluss daran Koalitionsvereinbarungen voraus. Hier aber wurde eine Regierung sozusagen aus dem Stand gekippt.

Das war, rückblickend betrachtet, eine gelungene Notwehraktion von Oppositionsparteien mit allerdings verschiedenen Motiven, um eine fragwürdige und nicht durch eine parlamentarische Mehrheit legitimierte "Alleinregierung Kurz" abzuwählen.

Volkes Meinung

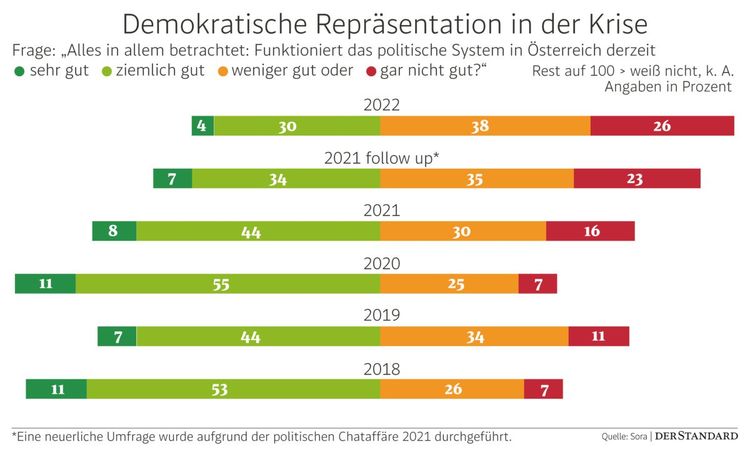

Generell hat das Hohe Haus bei vielen Bürgern, aber auch bei etlichen hochrangigen Politikern kein hohes Ansehen. Nach dem letzten Demokratie-Monitor des renommierten Sora-Instituts hatten 2022 nur noch 38 Prozent (minus acht Prozent verglichen mit dem Vorjahr) Vertrauen zum Parlament.

Dazu kommt eine lange dauernde Abwertung durch forsche politische Jungstars. Der seinerzeitige Finanzminister Karl-Heinz Grasser sprach sogar in einem Profil-Interview aus dem Jahr 2000, er sei jetzt das erste Mal in dem "Theater, das man Parlament nennt", gewesen. Tatsächlich verlieh der inzwischen nicht rechtskräftig wegen Korruption zu acht Jahren verurteilte Grasser nur einer weitverbreiteten Volksmeinung Ausdruck: Die quatschen dort doch nur, was man ihnen von der Partei und/oder der Regierung vorgelegt hat.

Profunder, aber nicht weniger hart formulierte es jetzt der Politologe Peter Filzmaier in der ORF-Sendung Report am Vorabend der Parlamentseröffnung: Das österreichische Parlament sei "kein Ort der Entscheidung über Gesetze", denn die meisten würden in Ministerien ausgearbeitet und von der Regierung eingebracht. Das Parlament sei "vergleichsweise ohnmächtig". Die Ab geordneten müssten "sich anders selbst definieren". Reine Erfüllungsgehilfen der Regierung oder, schlimmer, der Partei seien zu wenig.

Das ist allerdings ein Befund, der für den größten Teil der Parlamentsgeschichte der Zweiten Republik gelten muss. Und das befördert eine Einstellung zum Parlament, wie sie sich geradezu exemplarisch beim gestürzten Kanzler Kurz zeigte, als er am 27. Mai 2019 quasi im Abgehen sagte: "Heute hat das Parlament entschieden, aber am Ende entscheidet das Volk." Daraus wurde geradezu zeitgleich der türkise Slogan "Das Parlament hat bestimmt. Das Volk wird entscheiden". Damit ging die türkise ÖVP in die für den Herbst angesetzten Wahlen, während Van der Bellen ein reines Expertenkabinett unter Kanzlerin Brigitte Bierlein angelobte.

Das wurde sofort von kritischen Wissenschaftern als die demokratiepolitische Umdeutung erkannt, die es ist. Die Politologin Natascha Strobl twitterte: "Volk versus Parlament. Das ist neu und sicher das gefährlichste Narrativ. Die Implikationen sind klar: Kurz ist direkt vom Volk legitimiert, das Parlament hat nix zu sagen." Sie fügte dann noch hinzu, das sei "direkt aus dem Playbook der Neuen Rechten. Es gibt eine direkte Linie zwischen Volk und Anführer. Das Parlament und die repräsentative Demokratie stören da nur."

Das findet auch seinen Widerhall in der aktuellen Volksmeinung. Der erwähnte Demokratie-Monitor 2022 kommt zu recht beunruhigenden Schlüssen: Erstmals seit Erhebungsbeginn werde – die klassische Frage – "ein starker Führer, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss", nicht mehr mehrheitlich abgelehnt. Nur noch 46 Prozent stimmen "gar nicht" zu, während es vor einem Jahr noch die Mehrheit – 56 Prozent – waren.

Die Demokratie selbst wird von rund 90 Prozent nicht angezweifelt, aber man muss wohl den Schluss ziehen, dass die 26 Prozent, die sich sehr wohl einen "starken Führer" vorstellen können, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss, dies mit der Demokratie für vereinbar halten.

Mehr Bürgerbeteiligung?

Das Parlament heißt im üblichen Sprachgebrauch auch "Volksvertretung". Dahinter steckt der Gedanke der "repräsentativen Demokratie". Die gewählten Abgeordneten agieren stellvertretend für das Volk, das die politische Arbeit – auf die begrenzte Zeit der Wahlperiode – an sie delegiert hat.

Es gibt aber auch andere Formen der Demokratie, zum Beispiel die direkte oder plebiszitäre. Hier ist der Einfluss des Parlaments zurückgedrängt, und der Stimmbürger entscheidet durch häufige Referenden oder durch de facto bindende Volksbefragungen. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Schweiz. Jedoch haben viele repräsentative Demokratien, auch Österreich, Elemente der direkten oder plebiszitären Demokratie in ihrer Verfassung. Das drückt sich in Österreich einerseits in den Volksentscheiden (Referenden) über staatspolitisch entscheidende Fragen wie dem EU-Beitritt aus, andererseits in den recht zahlreichen Volksbegehren. Es wird allerdings bemängelt, dass diese zur Umsetzung ihrer Ergebnisse erst wieder des Parlaments bedürfen und dort oft in der Schublade verschwinden.

In der politischen Diskussion und in Internetforen kann man daher immer wieder den Wunsch nach "mehr direkter Beteiligung der Bürger" vernehmen. Dazu gab es auch ein paar Anläufe: In der ersten ÖVP-FPÖ-Koalition von 2000 war ein sogenanntes Initiativreferendum vorgesehen, wonach es eine zwingende Volksabstimmung geben müsse, wenn mindestens 15 Prozent der Stimmberechtigten ein Volksbegehren unterstützten. Ähnliches versuchte auch 2016 Kurz zu initiieren und gewann sogar die meisten Parteien dafür. Es wurde aber nichts daraus.

Aus gutem Grund. Im Zeitalter des Populismus und der populistischen Massenmedien besteht die Gefahr, dass "heiße" Themen unseriös kampagnisiert werden. Zuerst mit einem Volksbegehren – wie dem "Ausländervolksbegehren" Jörg Haiders vor genau 30 Jahren – und dann mit einer verpflichtenden Volksabstimmung. Die Rolle des Parlaments als Ort der Gesetzgebung wäre damit dramatisch beschnitten.

Die Politologin Katrin Prapotnik hat in dem Podcast "Parlament erklärt" vorgeschlagen, das Parlament möge eine "fundierte Erklärung abgeben, wieso man manche Volksbegehrensvorschläge aufnimmt und manche nicht". Es gehe aber ausdrücklich nicht um einen Wechsel vom repräsentativen System zur direkten Demokratie, sondern "um die stärkere Einbindung von direktdemokratischen Instrumenten in die repräsentative Demokratie".

Wie aber könnte das Parlament überhaupt seine Funktion besser wahrnehmen? Zunächst dadurch, dass man gewisse österreichische Sitten abschafft. Es ist nicht mehr denkbar, dass der Chef einer der mächtigsten Interessenvertretungen, ÖGB-Präsident Anton Benya, zugleich Parlamentspräsident ist, wie das von 1971 bis 1986 der Fall war. Ein besseres Gefühl für das, was geht und was nicht geht – was allerdings durchbrochen wurde, als Sebastian Kurz seine Vertraute "Elli" Köstinger 2017 für ein paar Wochen zur Nationalratspräsidentin machte.

Ein neuer Ton

Die "Volksvertretung" vertritt das Volk jetzt insofern besser, als 41 Prozent der Abgeordneten Frauen sind. Was sich wohl auch auf die Tonalität der Debatten auswirkt. Aber auch da sind manche Parlamentarier echte "Volksvertreter", wenn etwa der FPÖ-Abgeordnete Wolfgang Zanger Betriebsräte "Beidln" nennt und dann meint, er habe "Seidl" gesagt. Prapotnik stellt eine Grundsatzfrage, wenn sie meint, es gehe auch darum, welchen Stellenwert das Abgeordnetenamt habe und wie es gelingen könne, die besten Köpfe zu bekommen.

Organisatorische Reformen wie bessere Arbeitsmöglichkeiten für Abgeordnete, die der Umbau gebracht hat, sind da hilfreich. Aber der Einwand von Peter Filzmaier gilt: "Es gibt keinen logischen Grund, dass die Renovierung eines Gebäudes zu einer Runderneuerung des Parlamentarismus führt." Das müssen die Parlamentarier selbst durch neues Denken erreichen.

Möglich wäre dies mit mehr Selbstbewusstsein, auch gegenüber den eigenen Parteien. Gerade in Zeiten relativ schwacher Parteiführer. Das Prinzip des "starken Führers", den das Parlament nicht interessiert, ist ja zumindest in Österreich vorläufig gescheitert. Eine Chance? (Hans Rauscher, 11.1.2023)