Studien besagen, dass uns Geld ab einem gewissen Punkt nicht mehr glücklicher macht. Trotzdem häufen Superreiche immer mehr Geld an und versuchen sich dabei zu übertrumpfen.

Geld ermöglicht ein sorgenfreies Leben. Während es jedoch den einen schwerfällt, ihre Existenz zu sichern, ist Reichsein für andere zum Selbstzweck geworden. Welchen gesellschaftlichen Wert kann Geld angesichts dieser Ungleichheit haben? Gibt es nicht-materialistische Werte, die Geld einmal ersetzen könnten? Die Wirtschaftspsychologin Julia Pitters erklärt im STANDARD-Interview, wieso Geld wie eine Sucht wirkt, warum es immer eine Art Wettbewerb braucht und unter welchen Umständen eine Abkehr von Geld vorstellbar ist.

STANDARD: Frau Pitters, macht Geld glücklich?

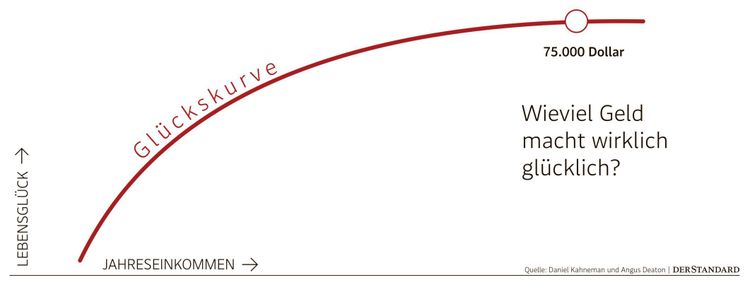

Pitters: Das ist eine ganz große Frage. Bis zu einem gewissen Grad ja. Aber Geld an sich macht nicht glücklich, es ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Es eröffnet sehr viele Dinge, die glücklich machen können. Geld ist für viele Motive und Bedürfnisse eine Voraussetzung. Egal ob ich Spaß haben möchte, Sicherheit brauche, Anerkennung oder Freunde – die kann ich ja auch mit Geld beeindrucken. Aber, und das ist das Interessante, die Glückskurve hat einen Grenznutzen. Man kann ab einem bestimmten Level nicht mehr sagen, wenn ich noch mehr Geld habe, dann bin ich noch glücklicher.

STANDARD: Kann man diese Grenze quantitativ bemessen?

Pitters: Viele Forscher versuchen das. In den USA haben Studien von Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman und seinem Kollegen Angus Deaton einen Wert von rund 75.000 US-Dollar Bruttojahresgehalt ergeben, andere sprechen von 50.000 Euro netto, das variiert natürlich je nach Land. Aber das ist der Punkt, an dem man am glücklichsten ist. Danach wird man zwar nicht unglücklich, aber die Glückskurve stagniert.

STANDARD: Warum ist man ausgerechnet mit diesem Gehalt am glücklichsten?

Pitters: Man hat bei diesem Betrag den größten Radius an Möglichkeiten. Ich bin einigermaßen sorgenfrei, kann mein Leben gestalten, aber spüre den Wert des Geldes noch, indem ich mich über Schnäppchen freue, mal teuer, mal günstig essen gehe. Die Welt steht mir offen, und es ist noch nicht so, dass ich mich nur noch in einem kleinen Luxussegment aufhalte. Ab einem gewissen Level wird es sehr einsam – und ich muss mir Sorgen machen, wie ich mein Geld am besten anlege.

STANDARD: Trotzdem stoppen die wenigsten Reichen an dieser Stelle, sondern häufen mehr Vermögen an. Warum?

Pitters: Aus der Neuropsychologie gibt es interessante Studien, wonach Geld bei Menschen ein Belohnungssystem im Gehirn aktiviert, ähnlich wie bei Essen oder Drogen. Geld motiviert. Das kann erklären, warum Menschen, die ohnehin schon viel Geld haben, immer mehr wollen und manchmal auch Konsequenzen riskieren und auf die schiefe Bahn geraten. Es ist fast wie eine Sucht. Wenn ich mehr verdiene, fühle ich mich erfolgreicher, und natürlich ist auch Macht damit verbunden. Ab einem gewissen Grad wird da aber nicht mehr reflektiert, sondern es findet ein Wettbewerb statt. Menschen vergleichen sich gerne mit Nachbarn oder Kollegen. Das ist schon bei Kindern so. Wenn ich etwas bekomme, aber ein anderer bekommt doppelt so viel, freue ich mich nicht über meinen Zugewinn, sondern ärgere mich, dass der andere mehr hat. Aus der Homo-oeconomicus-Sicht ist das eigentlich irrational.

STANDARD: Man will immer mehr Geld und tauscht dafür Lebenszeit ein, die begrenzt ist. Wird das bei diesem Antrieb ausgeblendet?

Pitters: Ich glaube, hier gibt es inzwischen einen Wandel, wenn wir uns jüngere Generationen ansehen. Die lassen sich nicht mehr nur durch Job, Haus und Auto motivieren, sondern wollen eine gesunde Work-Life-Balance. Geld ist nicht alles, sie wollen Wertschätzung und Zeit. Dieses Umdenken hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Auch weil es schwierig ist, wirklich reich zu werden. Das schaffen eigentlich nur Leute, die erben. Mit einem normalen Job kommt man da kaum hin. Da denkt man sich als junger Mensch: Dann ist meine Währung eben nicht mehr Geld, und ich setze auf etwas anderes.

STANDARD: Wird Geld dann in Zukunft nicht mehr so wichtig sein?

Pitters: Das ist schwer zu sagen. Denn das System hat ja lange so funktioniert und die Menschen sozusagen bei Laune gehalten. Es ändert sich dann etwas, wenn Geld keinen Wert mehr hat. Etwa durch extreme Inflation, das hatten wir schon nach den Weltkriegen, bis wieder Vertrauen in eine neue Währung aufgebaut wurde. Auch die fehlende Haptik ist heutzutage ein Faktor, wenn Menschen nur noch über alternative Zahlungsmethoden und nicht mehr in Bargeld zahlen. Dann kann es sein, dass Geld als Stimulus in den Hintergrund rückt.

STANDARD: Welche Rolle könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen spielen?

Pitters: Dann könnte sich ja je nach Höhe eine totale Sättigung einstellen. Wenn jeder einen Grundwohlstand hat und es der Staat schafft, vieles kostenlos bereitzustellen, braucht man nicht mehr viel. Trotzdem müssen Menschen weiterhin motiviert werden. Vielleicht durch gewisse Privilegien und Benefits. Da denken große Unternehmen wie Google ja schon lange vor und bieten ihren Mitarbeitern erlebnisorientierte Anreize wie Fitnessstudios oder Massagen an. Vielleicht suchen sich Menschen dann etwas anderes, um sich von ihren Nachbarn abzusetzen, und es gibt ganz andere Wettbewerbe.

STANDARD: Was könnten alternative Motivatoren sein?

Pitters: Das ist letztendlich eine Wertediskussion. Wenn man davon ausgeht, dass materialistische Werte in den Hintergrund rücken, können andere Motivatoren Lob, Anerkennung und Wertschätzung sein. Aber es ist immer nur das viel wert, was selten ist. Inflationiert nützt uns das nichts. Natürlich wäre ein innerer Antrieb, eine intrinsische Motivation wünschenswert, aber die hat nicht jeder und nicht in allen Bereichen.

Das Thema Geld und Glück wird die Menschen immer beschäftigen. Und dafür gab es auch noch nie eine richtige Lösung, das bleibt ein Paradoxon.

STANDARD: Was kann uns die Finanzpsychologie über den Umgang mit Geld lehren?

Pitters: Sie kann helfen, ein wenig Ruhe reinzubringen. Zu reflektieren, ob meine Bedürfnisse befriedigt sind – und das dann vom Geld zu entkoppeln. Was hat meine Lebensqualität tatsächlich verändert? Wenn Geld zum Selbstzweck wird und man immer mehr anhäuft, geht das ins Pathologische. Weil man irgendwann nicht mehr darüber nachdenkt, wozu eigentlich?

Das Thema Geld und Glück wird die Menschen immer beschäftigen. Und dafür gab es auch noch nie eine richtige Lösung, das bleibt ein Paradoxon. Aber das Beruhigende ist dieser Grenznutzen. Es wäre ja frustrierend, zu wissen, dass ich immer mehr Geld brauche, um glücklicher zu werden. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das natürlich trotzdem, um Grundbedürfnisse befriedigen zu können. Sollte der technologische Fortschritt eines Tages ermöglichen, dass alle Menschen ihr materielles Glücksoptimum erreichen, könnte der Fokus auf nicht-monetäre Werte gelenkt werden. Der Vergleich mit anderen würde das persönliche Glücksempfinden jedoch weiterhin beeinflussen. (Davina Brunnbauer, 18.3.2023)