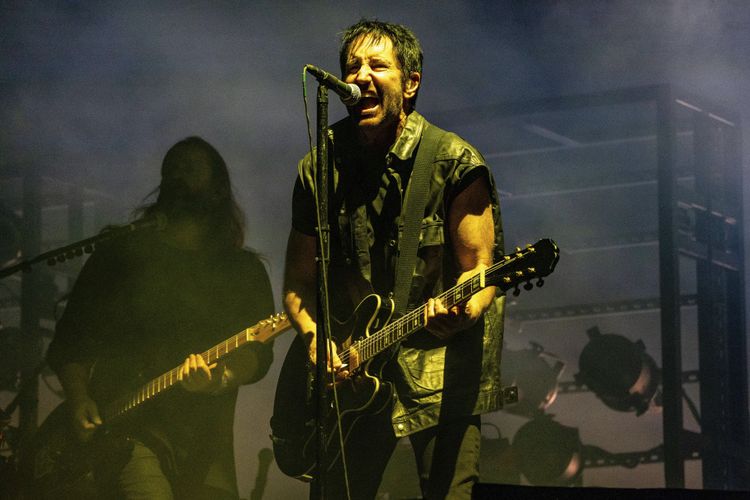

Die Nine Inch Nails (im Vordergrund: Trent Reznor) veröffentlichten viele ihrer Songs als Multitrack-Files.

In der STANDARD-Serie "Musik der Zukunft" beschäftigen wir uns regelmäßig mit dem Wechselspiel zwischen Technologie und Musikproduktion beziehungsweise -distribution. In puncto Verbreitung der eigenen Musik haben wir uns unter anderem der Frage gewidmet, wie Musikrechte über NFTs verwaltet werden, und im jüngsten Beitrag erläutert, wie Indie-Bands am aktuellen Streaming-Boom teilhaben können, indem sie ihre Songs auf Spotify veröffentlichen.

Doch es muss nicht immer Spotify sein, wie auch viele Postings im Forum unter dem Artikel durchblicken ließen. Daher widmen wir uns im aktuellen Beitrag den Fragen, welche Alternativen es für Musikerinnen und Podcaster bei der Verbreitung der eigenen Werke gibt und welche in Zukunft an Bedeutung gewinnen könnten. Wie immer gilt auch hier: Der Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, eine konstruktive Diskussion im Forum ist durchaus gewünscht.

Podcast-Platzhirsche ...

Geht es um Podcasts, so sind vor allem zwei große Player relevant: Spotify als Nummer eins, gefolgt von Apple Podcasts. Weiter abgeschlagen rangiert Google Podcasts, alles darauf Folgende ist lediglich Beiwerk, wie unter anderem aus einem Artikel des "Forbes"-Magazins ersichtlich ist. Amazon ist mit dem Abodienst Audible zwar auch ein Player im Segment des gesprochenen Wortes, fokussiert sich aber mehr auf Hörbücher als auf Podcasts.

Das Publizieren eines Podcasts auf den genannten Platzhirsch-Plattformen ist technisch relativ einfach. Entweder werden die Folgen an anderer Stelle gehostet und dann per RSS-Feed eingespielt, oder die Anbieter stellen dafür eigene Tools zur Verfügung. So gibt es bei Spotify einen separaten Bereich für Podcast-Producer, die dort auch diverse Statistiken zum Hörverhalten einsehen können. Oder aber sie finden einen Bereich, über den sie einen an anderer Stelle gehosteten Podcast in Spotify einspielen können.

... und die Alternativen

Was uns gleich zu den Alternativen bringt. Denn Anchor, eine in der Vergangenheit bereits beliebte Plattform zum Produzieren, Hosten und Verbreiten der eigenen Podcasts, wurde 2019 von Spotify übernommen und in das eigene Angebot integriert. Eine echte Alternative zu den Schweden ist Anchor also nicht mehr.

Dafür gibt es aber noch immer genug andere alternative Plattformen, auf denen Audioinhalte gehostet und unter anderem via RSS-Feed verbreitet werden können. Eine davon ist Podigee, eine andere ist Podbean, in den Pionierjahren der Podcastzeit wurde auch das unter Indie-Musikern beliebte Soundcloud gerne für das Verbreiten von Podcasts verwendet.

Podcast selbst oder bei Youtube hosten

Und dann gibt es freilich noch die Möglichkeit, den Podcast selbst auf einer eigenen Wordpress-Website zu hosten. Der Vorteil: Nach dem Motto "My home is my castle" ist man Herr über die eigenen Daten und das Geschehen und bietet eine zentrale Anlaufstelle für die eigenen Fans. Der Nachteil: Wenn es technische Hoppalas gibt, muss man selbst Hand anlegen und kann nicht auf den Tech-Support eines Konzerns hoffen.

Einen Blick in die Zukunft bietet schließlich noch der Konzern Google. Denn dieser möchte auf seiner erfolgreichen Videoplattform Youtube einen stärkeren Fokus auf Podcasts legen und diese verstärkt in Youtube Music integrieren. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Podcasts gratis und werbefinanziert im Hintergrund zu hören – also jenes Freemium-Modell, das man auch vom Platzhirsch Spotify kennt.

Musik online veröffentlichen

So viel zu den Podcasts – und was ist mit der Musik? Hier sei erwähnt, dass das im vorherigen Beitrag erwähnte Tullner Unternehmen Rebeat nicht nur das Publizieren auf Spotify, sondern auch auf diversen anderen Plattformen ermöglicht – darunter Apple Music, Deezer, Pandora, Tidal, Youtube Music und das bereits zuvor erwähnte Soundcloud.

Einen ähnlichen Service bietet auch die internationale Konkurrenz, wie etwa CD Baby oder Reverb Nation – wobei Reverb Nation außerdem noch Kits zum Erstellen einer eigenen Website bietet und damit wirbt, die Brücke zu Konzertveranstaltern, Labels, Radiosendern und Fachmagazinen bilden zu können. Der Fokus liegt hier allerdings klar auf dem US-amerikanischen Raum.

Empfehlung aus dem Forum: Bandcamp

Blickt man hingegen in das Forum des STANDARD, so wird eine Plattform immer wieder genannt: Das bereits im Jahr 2007 gegründete und im Jahr 2022 von Epic Games übernommene Bandcamp.com.

Bei Bandcamp laden die Musikerinnen und Musiker ihre Werke hoch und setzen den Preis fest. Die Userinnen und User können die Musik herunterladen oder streamen, dabei sind auch Lossless-Formate wie FLAC, ALAC, WAV und AIFF möglich. Außerdem kann Merchandise verkauft werden, ebenso wie CDs und Vinyl.

Besonders stolz ist man bei Bandcamp auf den großzügigen Revenue Share: Für digitale Werke nimmt sich Bandcamp einen Anteil von 15 Prozent, bei physischen Gütern sind es zehn Prozent. Hinzu kommen vier bis sieben Prozent für die Zahlungsdienstleister, letztlich landen aber 80 bis 85 Prozent beim Label beziehungsweise beim Artist. Die Auszahlungen finden täglich statt. Zum Vergleich: Spotify und Apple Music behalten sich jeweils 30 Prozent der Einnahmen.

Tiktok prescht vor

Ebenfalls einen guten Revenue Share verspricht eine Plattform, die alles andere als klein ist: Tiktok. Diese hat im März 2022 ein System namens "Sound On" vorgestellt, bei dem Artists ihre Werke direkt auf die vor allem bei Jugendlichen sehr beliebte Plattform laden können.

Versprochen wird dabei, dass im ersten Jahr 100 Prozent der Einnahmen an die Künstlerinnen und Künstler gehen, danach sind es 90 Prozent. Auch hier können diverse Tools zur Promotion und Analyse genutzt werden.

Außerdem wirbt man damit, dass über den chinesischen Service an gängige Plattformen wie Spotify vertrieben werden kann – damit macht die Plattform auch den zuvor erwähnten Tools aus Österreich und den USA Konkurrenz.

Der Test mit Thom und Trent

Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit, die eigene Musik gegen einen frei wählbaren Betrag oder komplett gratis ins Netz zu stellen – in der Hoffnung, dass die Fans die Spendierhosen anhaben oder aber von der Aktion so begeistert sind, dass sie anschließend teure Konzerttickets kaufen.

Ein prominentes Beispiel ist "In Rainbows", das im Jahr 2007 veröffentlichte Album der britischen Band Radiohead. Hier konnte man zum Release für das Album so viel zahlen, wie man wollte, oder auch gar nichts.

Später stellte sich allerdings heraus, dass viele Menschen das Album dennoch illegal über diverse Sharing-Plattformen herunterluden. Zudem ist fraglich, ob eine solche Strategie heute in Zeiten von Musik-Flatrates überhaupt noch Beachtung fände. Unabhängig davon wird aber das Lachen von Thom Yorke im Kontext des "In Rainbows"-Release bis in alle Ewigkeit ein Juwel des Social Web bleiben.

Weniger gelacht, dafür viel nachgedacht wurde hingegen bei den Industrial-Rockern von Nine Inch Nails rund um Mastermind Trent Reznor. Diese veröffentlichten eine Auswahl ihrer Songs nicht nur als fertiggemischte Werke, sondern auch als Multitrack-Sammlungen – also Pakete aus Dateien, bei denen jede Instrumente- und Gesangsspur einzeln abgespielt und bearbeitet werden kann.

Dadurch wurde den Fans ermöglicht, an ihren eigenen Computern Remixes dieser Songs zu erstellen. Der Nutzen für die Nine Inch Nails war dabei ein indirekter: Während die Multitracks gratis vertrieben wurden und somit keine Einnahmen generierten, wurden Verbreitung und Bekanntheit gesteigert und die Fans stärker an die Band gebunden.

Ganz abgesehen davon, dass der Ansatz schlichtweg eines ist: ganz schön kreativ – und darum soll es bei der Musik ja letztlich gehen. (Stefan Mey, 14.3.2023)