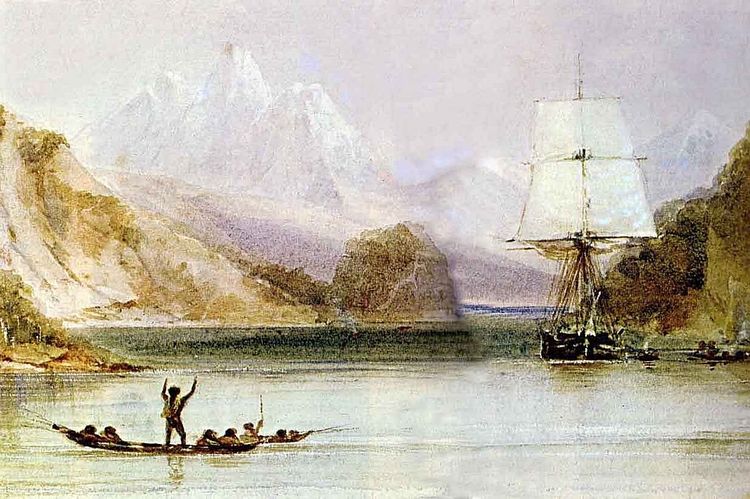

Es sei "ausnahmslos das merkwürdigste und interessanteste Schauspiel" gewesen, dessen er je ansichtig wurde, schrieb der 23-jährige Charles Darwin am 17. Dezember 1832 in sein Tagebuch. Der junge Naturforscher war auf seiner Weltreise mit der HMS Beagle an der Südspitze Südamerikas angekommen und begegnete erstmals indigenen Bewohnern Feuerlands. Wenig schmeichelhaft bezeichnete der junge britische Gentleman sie als die "verächtlichsten und elendsten Geschöpfe", die er jemals angetroffen habe.

"Die Sprache dieser Leute verdient es nach unseren Vorstellungen kaum, artikuliert genannt zu werden", heißt es bei Darwin weiter; man könne sich kaum zu dem Glauben durchdringen, dass sie unsere Mitgeschöpfe seien und Bewohner der gleichen Welt. Sein oft zitiertes Resümee der Begegnungen: "Ich hätte nicht geglaubt, wie groß der Unterschied zwischen dem wilden und dem zivilisierten Menschen ist: Er ist größer als zwischen wildem und domestiziertem Tier insofern, als beim Menschen ein größeres Vermögen zur Besserung vorhanden ist."

Ein ethisch umstrittenes Experiment

Diese letzten Zeilen spielten darauf an, dass sich an Bord der HMS Beagle neben Darwin noch einige junge Feuerländer vom Stamm der Yámana (oder Yaghan) befanden, die Kapitän Robert FitzRoy Jahre zuvor aus dieser Gegend nach England verschleppt hatte. FitzRoy wollte mit diesem ethisch fragwürdigen Experiment klären, ob sich die jungen "Wilden" zivilisieren ließen. Angesichts der Tischmanieren der jungen Feuerländer, ihres christlichen Glaubens und ihrer Sprachkenntnisse galt der Menschenversuch als gelungen.

Damit konnten die Indigenen – darunter auch ein gewisser Jemmy Button, der Vorbild für Michael Endes Jugendbuchhelden Jim Knopf werden sollte – wieder zu ihren Yámana-Angehörigen zurückgebracht werden und durften unter ihresgleichen weiterleben. Das sollte nicht ohne Probleme abgehen, ist aber eine andere Geschichte.

Dramatische Dezimierungen

Die Yámana waren neben den Kawesqar, den Haush und den Selk'nam (Kreuzworträtselfans besser als Ona bekannt) eine der vier ethnischen Gruppen, die zur Zeit von Darwins Kurzbesuch noch zu Tausenden auf der Hauptinsel Feuerlands lebten, die in etwa halb so groß ist wie Österreich. (Die Bezeichnung Feuerland rührt von den zahllosen Lagerfeuern her, an denen sich die Indigenen wärmten und Fleisch zubereiteten.)

Zum Abschuss freigegeben

Doch im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts kam es zu einem dramatischen Kollaps der Populationen insbesondere der Yámana, Haush und Selk'nam. Zunächst wurden sie von Seuchen wie den Pocken und den Masern dezimiert, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts durch die ersten Missionsstationen eingeschleppt wurden.

Ab den 1880er-Jahren fand dann ein regelrechter Völkermord an den drei Ethnien statt. Hintergrund war, dass Argentinien und Chile, die sich den Feuerland-Archipel teilen, Goldsuchern und Schafzüchtern Konzessionen auf das von den Indigenen besiedelte Land ausstellten. Als sich die Indigenen gegen den Landraub wehrten, wurden sie buchstäblich zum Abschuss freigegeben.

Der aus Rumänien stammende Ingenieur Julio Popper zahlte Kopfgelder für Köpfe und Ohren der Selk'nam und organisierte Jagdgesellschaften, um sie aus dem Gebiet zu vertreiben und Platz für Goldsucher und Viehzüchter zu schaffen. Das Londoner Anthropologische Museum bot bis zu acht Pfund für den Kopf eines Feuerländers.

"Es ist kein Geheimnis", schrieb der Bischof von Punta Arenas im Jahr 1899 in einem offenen Brief an einen Großgrundbesitzer, der in Feuerland Weideflächen mit 80.000 Schafen besaß, "wer für das Aussterben der Ureinwohner verantwortlich ist. Unter dem Vorwand, sie hätten Schafe gestohlen, jagen Ihre Leute die Indianer wie Vieh und rotten sie mit vergiftetem Branntwein und infizierten Wolldecken aus. Hinterher tauchen die angeblich geraubten Herden unversehrt wieder auf."

Das Verschwinden der Kulturen

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts existierten von den Haush, den Selk'nam und den Yámana nur mehr je ein einige Dutzend Mitglieder. Mit dem Tod der letzten "echten" Vertreter der Haush und der Selk'nam im Laufe des 20. Jahrhunderts verschwanden auch deren Sprache und Kultur nach und nach. Deshalb gelten diese indigenen Völker gemeinhin als ausgestorben.

So stand es bis vor kurzem auch in der Dauerausstellung des Weltmuseums Wien zu lesen, in der Artefakte der Selk'nam und der Yámana präsentiert werden. "Dieses Schild haben wir vor kurzem wieder entfernt", erklärt die Ethnologin Claudia Augustat, die seit fast 20 Jahren die Südamerika-Sammlung des Weltmuseums leitet.

Genauer besehen sei die Bezeichnung "ausgestorben" für die Feuerland-Indigenen nämlich problematisch, sagt Augustat, die en passant erwähnt, dass die Yámana-Artefakte über Carl Hagenbeck Teil der Sammlung wurden, die damals noch zum Naturhistorischen Museum zählte. Der stellte Yámana bei seinen Völkerschauen in Europa aus, wo die meisten von ihnen starben.

Politische und künstlerische Debatten

Insbesondere um den Völkermord an den Selk'nam gab es in Chile in den letzten Jahren intensive Diskussionen. Zwar wurde mittlerweile offiziell anerkannt, dass die Selk'nam Opfer eines Genozids wurden. Doch die Überlebenden – meist Nachfahren von adoptierten Selk'nam-Kindern – werden von Chile noch nicht als Gemeinschaft anerkannt, auch nicht unter dem neuen Präsidenten Gabriel Boric, der selbst aus der Region stammt.

Diese Debatten werden dort nicht nur auf wissenschaftlicher, sondern auch auf politischer und künstlerischer Ebene geführt, wie die kürzlich auf Deutsch erschienene Graphic Novel "Wir die Selk'nam" des Wiener Verlags Bahoe Books vor Augen führt. Gleich auf mehreren Erzählebenen wird da von zwei chilenischen Autoren die Geschichte und Gegenwart der feuerländischen Ethnie rekonstruiert: ihre reiche spirituelle Welt, ihre Begegnungen mit den europäischen Entdeckern, die grausame Verfolgung bis zum wiedererwachten Interesse an ihrer Kultur und ihrem spektakulären Initiationsritual namens "Hain".

Sonderschau im Weltmuseum

Das Schicksal der Selk'nam thematisiert seit kurzem auch eine experimentelle Sonderschau im Weltmuseum, die von Claudia Augustat kuratiert wird. Im neuen, frei zugänglichen Ausstellungsraum "zam" im Erdgeschoss sollen unter dem fragenden Titel "Ausgestorben?!" anhand zahlreicher Beispiele "gängige Narrative des Aussterbens infrage gestellt werden", wie Augustat erläutert.

Die kleine Schau macht ausgerottete Tierarten ebenso zum Thema wie ausgestorbene Sprachen, Handwerkskünste oder eben Ethnien wie die der Selk'nam, auf deren Geschichte eine Installation der Selk'nam-Aktivistin Fernanda Olivares und des Künstlers Nicolás Spencer aufmerksam macht. Olivares setzte sich zudem erfolgreich dafür ein, dass in der Dauerausstellung des Museums eine rituelle Maske der Selk'nam nicht gezeigt wird. (In der Sonderschau ist immerhin ein 3D-Druck des spirituellen Objekts zu sehen.)

Die Rolle von Martin Gusinde

Dass die Diskussion um die Selk'nam und deren Kultur nicht nur im Weltmuseum, sondern vor allem auch in Chile so präsent ist, hat auch mit einem deutsch-österreichischen Priester und Ethnologen zu tun: dem 1886 in Breslau geborenen Martin Gusinde. Nach seiner Ausbildung im Missionshaus Sankt Gabriel nahe bei Wien wurde er auf seine Auslandseinsätze vorbereitet, die ihn mehrmals nach Chile führen sollten.

Von Dezember 1918 bis März 1924 unternahm er vier Reisen nach Feuerland, die insgesamt 22 Monate dauerten und bei denen er die im Verschwinden begriffenen Kulturen der Feuerland-Indigenen dokumentierte – so gut es eben noch ging. "Wenn diese Menschen verschwinden, verschwindet auch ihre Einzigartigkeit", schrieb Gusinde. "Das Dringendste ist jetzt, zu retten, was noch übrig ist."

Als teilnehmender Beobachter unterwarf er sich den harten Initiationsritualen der Selk'nam und Yámana und schrieb seine Erfahrungen bei den Feuerland-Indigenen zunächst in seiner Dissertation nieder, mit der er an der Universität Wien promovierte. In den folgenden Jahren verfasste er insgesamt fünf dicke Bände, die heute wesentliche Quellen dieser verschwundenen Kulturen sind. Vor allem aber machte Gusinde 1.200 Fotografien, die als die ersten und zugleich letzten visuellen Dokumentationen der Feuerland-Indigenen gelten.

Sprachen vor dem Aussterben

Auf diesen Aufnahmen werden zwar vielfach Traditionen nachgestellt, die bereits aufgegeben worden waren. Doch insbesondere die Bilder der nackten, rituell bemalten Männerkörper, die unheimliche Kopfbedeckungen tragen, haben eine einzigartige surreale Qualität und haben nicht unwesentlich zu einer Art Renaissance der Feuerland-Indigenen in der Populärkultur Chiles und Argentiniens beigetragen.

Zudem machte der Priester-Ethnologe auch Tonaufnahmen, die zu den wenigen gehören, die von den Selk’nam noch erhalten sind:

Gusinde lebte bis 1969. Das war auch das Jahr, in dem der letzte "authentische" Vertreter der Selk'nam begraben wurde. Die letzten fließend ihre Sprache sprechenden Selk'nam starben in den 1980er-Jahren. Herminia Vera, die diese Sprache schon als Kind sprach, lebte bis 2014: Sie war im selben Jahr geboren worden, in dem Gusinde die letzte Hain-Zeremonie fotografierte.

Die Sprache der Selk'nam ist aber noch nicht ganz verschwunden. Als der Chilene Joubert Yanten vor rund zehn Jahren als Teenager entdeckte, dass er von den Selk'nam abstammte, machte er sich daran, deren Sprache zu lernen. Er nahm den Stammesnamen Keyuk an, studierte ein Sprachlexikon von 1915, hörte sich Aufnahmen wie die von Gusinde und dessen Kollegin Anne Chapman. Mt seinen Versuchen, die Sprache zu retten, hat er in Chile relativ viel Öffentlichkeit erreicht.

"Kaum artikulierte Sprache"?

Etwas länger hielten sich die Yámana: Die letzte Yaghan-Muttersprachlerin war Cristina Calderón, die vor ziemlich genau einem Jahr Ende Februar 2022 ihre Augen für immer schloss. Doch noch ist die – laut Darwin "kaum artikulierte Sprache" – nicht wirklich tot. Es gibt ebenfalls Bemühungen von Nachfahren und Aktivistinnen, dass die zumindest 30.000 Wörter der Sprache und einzigartige Ausdrücke wie "mamihlapinatapai" nicht museal werden – was schade wäre: Das "Guinness-Buch der Rekorde" führt diesen Begriff als das "prägnanteste und am schwierigsten zu übersetzende Wort".

Auf Deutsch bedeutet es in etwa so viel wie "das Austauschen eines Blickes zwischen zwei Personen, von denen jeder wünschte, der andere würde etwas initiieren, was beide begehren, aber keiner bereit ist, zu tun". (Klaus Taschwer, 29.3.2023)