Wenige Ereignisse sind so tiefgreifend wie der Verlust eines geliebten Menschen. Handelt es sich dabei um den Partner oder die Partnerin, mit der man vieles im Leben geteilt hat, ist die Veränderung – für die Gefühlswelt wie auch im Erleben des Alltags – oft immens. Und bekanntermaßen kann sich dies kurzfristig, aber auch langfristig negativ auf die Gesundheit auswirken, im Englischen spricht man vom "widowhood effect".

Bisherige Studien zeigten, dass die gesundheitlichen Folgen für Männer im Schnitt höher sind. Diese Vermutung wird nun durch eine sehr große dänische Studie unterstrichen, die das Fachjournal "Plos One" veröffentlichte. Durchgeführt wurde sie von Alexandros Katsiferis, der an der Universität Kopenhagen und für die Statistik Dänemark arbeitet, und vier seiner Kollegen. Sie konzentrierten sich auf den Verlust des Ehepartners oder der Ehepartnerin im höheren Lebensalter – ein Aspekt, der in der alternden Gesellschaft immer relevanter wird.

Erhöhtes Sterberisiko

Das Forschungsteam untersuchte die Gesundheitsdaten von fast 925.000 verheirateten Bürgerinnen und Bürgern ab 65 Jahren in Dänemark – eine der größten Studien, die sich mit Trauer und deren Auswirkungen beschäftigen. Die Angaben wurden über den Zeitraum von fünf Jahren – bis 2016 – analysiert. Bei rund 78.000 Personen ist in dieser Zeit der Partner oder die Partnerin verstorben, also bei mehr als acht Prozent. Das erste Jahr nach dem Tod war für die Menschen, die ihre geliebte Person verloren, nachvollziehbarerweise am schwierigsten.

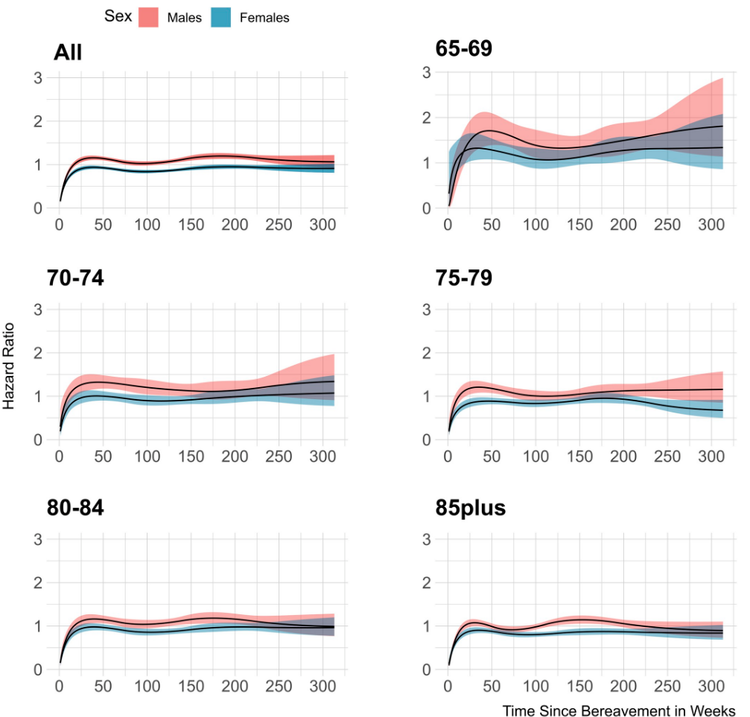

Knapp zwei Drittel der Verwitweten waren Frauen. Sie haben durchschnittlich eine höhere Lebenserwartung, was mitunter an einem gesünderen Lebensstil liegt. Stärker vom Tod ihrer Lebensgefährtin (oder seltener: ihres Lebensgefährten) betroffen waren allerdings Männer. Das gilt vor allem für die Jüngeren in dieser Stichprobe. Das zeigt das Forschungsteam durch den Vergleich von Männern und Frauen in der Gruppe der 65- bis 69-Jährigen im ersten Jahr nach dem Todesfall. In dieser Zeit war die Sterblichkeit für Witwer um 70 Prozent erhöht, für Witwen hingegen um 27 Prozent.

Trauer, Depressionen und Suchtmittel

Noch für die folgenden sechs Jahre und darüber hinaus war bei diesen Männern die Wahrscheinlichkeit, ebenfalls zu sterben, im Durchschnitt erhöht. Sie erholten sich der Studie zufolge gesundheitlich schlechter vom Schicksalsschlag. Korrigiert wurden die Statistiken für mögliche Einflüsse wie Vermögen, bestehende chronische Krankheiten sowie die Anzahl der Kinder, da sich hier unterschiedliche Betreuungsmöglichkeiten ergeben können.

Der Tod des Partners oder der Partnerin kann sich verschieden auf die Gesundheit auswirken. Oft wird es mit dem Sterben aufgrund eines "gebrochenen Herzens" in Zusammenhang gebracht. Die psychischen Folgen des Verlusts eines geliebten Menschen liegen auf der Hand, das Risiko für Depressionen und Suizidgedanken steigt.

Frühere Studien lassen zudem darauf schließen, dass sich in der Folge das Verhalten zum Ungesunden wenden kann: Es wird weniger Wert auf eine ausgewogene Ernährung gelegt, der Konsum von gesundheitsschädlichen Drogen wie Alkohol und Tabak steigt im Versuch, mit dem Verlust und der oftmals schwierigeren Lebenssituation umzugehen. Dies dürfte ebenfalls häufiger Männer als Frauen betreffen.

Höhere gesundheitliche Kosten

Gesundheitliche Folgen zeigten sich auch in den Ergebnissen der dänischen Studie. Das Team analysierte, wie sich die Gesundheitsausgaben für die Betroffenen nach dem Tod der Geliebten veränderten. Für die Hälfte der Stichprobe standen diese Finanzdaten zur Verfügung. Dabei ging es etwa um Kosten für Pflege daheim sowie in Pflegeheimen – aber auch um Zahlen zu ärztlicher Grundversorgung, den Kosten von Krankenhausaufenthalten und verschreibungspflichtigen Medikamenten standen zur Verfügung.

Wieder wurden Witwer mit Witwen verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die betroffenen Männer höhere Mehrausgaben im Pflege- und Gesundheitsbereich hatten. Sie zahlten pro Woche durchschnittlich um 28 Euro mehr als Frauen – wobei Männer generell höhere Gesundheitsausgaben hatten. Während es im Alter von 65 bis 69 noch keinen signifikanten Geschlechterunterschied gab, stieg der Unterschied mit den Jahren an.

Einheitliche Pension in Dänemark

Das Geld, das Männern und Frauen im Alter zur Verfügung steht, spielt eine Rolle bei den Verpflegungsmöglichkeiten. Im Vergleich zu Österreich ist die Pension in Dänemark egalitärer geregelt: Es gibt eine einheitliche staatliche Rente, die unabhängig von Geschlecht und Beschäftigung ist. Im Gegensatz dazu haben in Österreich mehr als elf Prozent der Frauen ab 65 Jahren gar keinen Anspruch auf eine Pension, im Gegensatz zu 0,6 Prozent der Männer. Und weitere sieben Prozent der Frauen beziehen nur eine Witwenrente oder andere Alterseinkommen.

Eine frühere Studie, die auf dänischen Registerdaten basierte, zeigte keine großen Geschlechterunterschiede zwischen Witwen und Witwern in der Gesundheitsversorgung. Dies könne aber damit zusammenhängen, dass es stärker um das Nutzen von Gesundheitsangeboten ging, vermuten die Forscher: Bei der Anzahl der allgemeinmedizinischen Besuche und der Verschreibungen zeigte sich kein signifikanter Unterschied.

Frauen laut Studie resilienter

Die Pflegekosten für alte Männer seien vor dem Tod der Partnerin, aber auch danach wesentlich erhöht, führt das – rein männliche – Forschungsteam aus. "Wir vermuten, dass dies durch die Unfähigkeit der Männer zu erklären ist, ihren funktionalen Status aufrechtzuerhalten und für eine angemessene Betreuung der Ehefrau sowie für den Haushalt zu sorgen, während ihre Frau krank ist und bald sterben wird."

Abgesehen von den jüngeren Frauen in der Stichprobe seien Witwen hingegen im Durchschnitt resilienter: Die meisten können der Statistik zufolge gesundheitlich besser mit Belastungen wie dem Tod des Gatten umgehen. In der Altersgruppe 65 bis 69 stellt dieser bei Frauen wie Männern aber noch eher einen unerwarteten Schock dar, der auch gesundheitliche Auswirkungen hat, wenngleich diese nicht so teuer sind wie die Verpflegung in höherem Alter.

Analyse in Österreich schwierig

Vergleichbare Analysen seien in Österreich sehr schwierig, weil entsprechende Daten der Forschung nicht zur Verfügung stehen. "Der große Stichprobenumfang und die umfassenden Informationen der dänischen Registerdaten boten uns die einmalige Gelegenheit, zwei verschiedene Datenquellen – zu Gesundheitsausgaben und Sterblichkeit – zu kombinieren und ihren Zusammenhang mit dem Tod des Ehepartners zu untersuchen", schreibt das Forschungsteam.

Die Studie sei nicht repräsentativ für die gesamte dänische Gesellschaft, betonen die Fachleute. Sie vermuten aber, dass sich der Verlust von Partnerin oder Partner in früheren Jahren ähnlich auswirkt wie in der jüngsten untersuchten Altersgruppe. Außerdem ließen sich die Ergebnisse nicht direkt auf Länder mit anderen Gesundheitssystemen übertragen. In Dänemark wird der Großteil der Gesundheitsausgaben durch Steuern finanziert, heißt es in der Forschungsarbeit.

Daneben betonen die Autoren, dass es unplausibel sei, dass sich der Tod des nahestehenden Menschen sich (immer) direkt auf die Sterblichkeit auswirke. Denn "es wird immer gemeinsame, unbeobachtete Ursachen für ähnliche Sterberisiken von Ehepartnern geben, die durch keine noch so große Datenmenge beseitigt werden können". (Julia Sica, 23.3.2023)