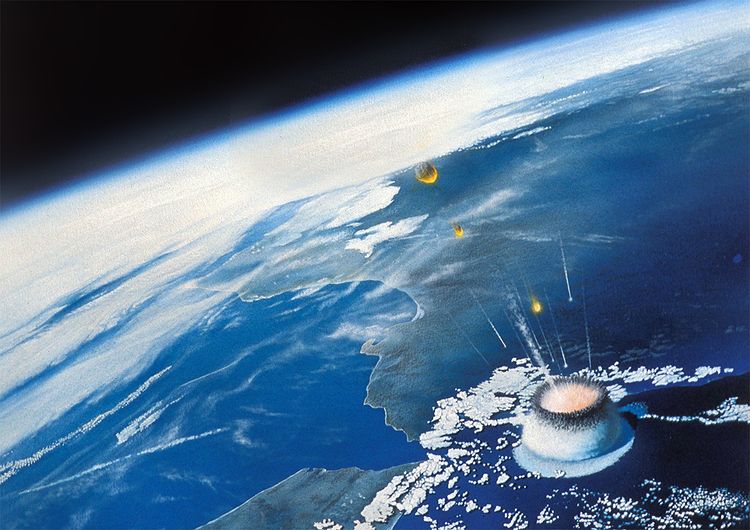

Es begann wohl als ganz normaler Tag, an dessen Ende das Schicksal der Dinosaurier besiegelt sein sollte. Der Einschlag eines gewaltigen Asteroiden von über zehn Kilometer Durchmesser ließ Schockwellen um den Planeten jagen und führte zu drastischen Klimaveränderungen, die den Sauriern – und mit ihnen einem großen Teil der Tier- und Pflanzenwelt – schnell zum Verhängnis wurden. Nur ein Krater, halb begraben vom Wasser des Golfs von Mexiko, erinnert an diesen Wendepunkt der Erdgeschichte vor 66 Millionen Jahren.

Impakte wie dieser sind beeindruckende, schwer fassbare Naturkatastrophen, doch auch ihre scheinbare Unabwendbarkeit lässt sie so bedrohlich erscheinen: Hat erst einmal ein derart riesiger kosmischer Brocken Kurs auf unseren Planeten genommen, scheint das Schicksal der Menschheit besiegelt – ein Schreckensszenario, das in zahlreichen Katastrophenfilmen verhandelt wird, wie zuletzt im Netflix-Streifen "Don’t Look Up".

Auf Nummer sicher gehen

Doch wie groß ist die Gefahr, dass uns ein Brocken in Dinokiller-Größe trifft? "Für Asteroiden, die globale Auswirkungen haben, ist die Wahrscheinlichkeit in den nächsten hundert Jahren null", sagt Michael Küppers, Physiker der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) und Spezialist für – astronomisch gesehen – "kleine" Körper. "Bei Objekten von ungefähr 100 Metern, die regionale Effekte haben können, sind uns allerdings nur 40 Prozent bekannt", schränkt der Asteroiden-Experte ein.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eines dieser Objekte unbemerkt auf die Erde zusteuert, ist aber ebenfalls gering. "Aus vergangenen Einschlägen können wir abschätzen, dass auch ein Impakt dieser Größe nur alle zehn- bis hunderttausend Jahre stattfindet", beruhigt Küppers. "Wie bei Pandemien lohnt es sich aber, auf seltene, aber katastrophale Ereignisse vorbereitet zu sein, zumal wir die erste Generation sind, die dazu die technischen Mittel hat."

Welche Mittel das sind, diskutierte Küppers zuletzt bei der Planetaren Verteidigungskonferenz in Wien, wo sich unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und mitorganisiert von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Fachleute aus aller Welt trafen. Die Anzahl der Expertinnen und Experten auf dem Gebiet bleibt überschaubar. "Insgesamt passen wir in einen Vortragssaal", sagt Richard Moissl, Chef des Esa-"Abwehramts" und für den Schutz vor Asteroiden zuständig.

Mindestens fünf Jahre Planung

Als heldenhaftes Abenteuer, bei dem in letzter Minute ein heranrasender Asteroid nuklear entzweigesprengt wird, darf man sich die Planetenverteidigung allerdings nicht vorstellen. "Anders als in Science-Fiction-Filmen müsste man schon fünf bis zehn Jahre vor dem Einschlag Gegenmaßnahmen treffen", erklärt Moissl.

Genau an diesem Zeitfenster arbeitet die Forschung: Teleskope überwachen ständig tausende Asteroiden, deren Bahnen hundert Jahre in die Zukunft vorausberechnet werden – und das unzählige Male. Wenn einer der Brocken eine auch nur geringe Wahrscheinlichkeit hat, auf der Erde einzuschlagen, landet er auf der Risikoliste. Denn diese Gefährder könnten für unseren Planeten eines Tages zum Problem werden.

In einem solchen Fall muss sich die Menschheit aber nicht zwangsläufig geschlagen geben, denn es gibt Wege, Asteroiden abzulenken. Doch wie können diese massiven kosmischen Geschoße von mehreren Hundert Metern Größe aus der Bahn gebracht werden?

Aus der Bahn

"Es gibt diverse Ansätze: einerseits den kinetischen Impakt, bei dem eine Sonde kontrolliert mit dem Asteroiden zusammenstößt. Andererseits könnte man einen Satelliten direkt neben dem Brocken platzieren. Durch die Gravitation der Sonde würde der Asteroid dann langsam abgelenkt. Bei genügend langer Vorwarnzeit kann dieser leichte Push reichen", erklärt Küppers. "Als letzte Option gibt es nukleare Explosionen, um den Asteroiden abzulenken."

Doch wie der Physiker betont, will niemand eine Atombombe ins All schießen – die Risiken dafür sind zu groß. Am aussichtsreichsten erscheint folglich der kinetische Impakt, was im Rahmen der Nasa-Mission Dart erfolgreich getestet wurde: Die Sonde schlug im September des Vorjahres auf dem Asteroiden Dimorphos ein, der als Minimond einen zweiten Asteroiden umkreist.

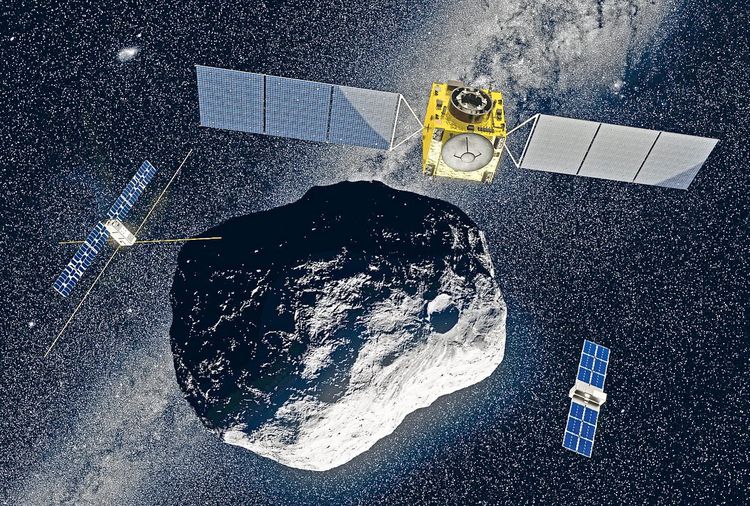

Und tatsächlich: Durch den Einschlag verschob sich der Orbit von Dimorphos. Wie stark, soll nun die Nachfolgemission Hera der Esa klären. Die Weltraumagentur, zu deren Gesamtetat auch das Klimaschutzministerium beiträgt, investiert rund 300 Millionen Euro, um dem Asteroiden erneut einen Besuch abzustatten.

Verblüffende Erkenntnisse

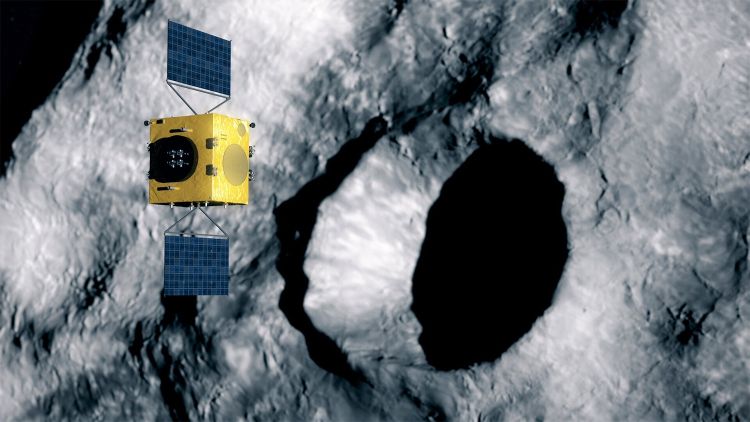

"Dart hat gezeigt, dass die Ablenkung sehr effektiv ist. Überraschend war, dass der Effekt des beim Einschlag herausgeschleuderten Materials größer ist als der der Sonde", sagt Küpper. "Wie groß die Ablenkung genau war, können wir erst sagen, wenn Hera die exakte Masse von Dimorphos bestimmt hat."

Moissl ergänzt: "Wenn wir die Zusammensetzung und die Struktur des Asteroiden genauer kennen, können wir unsere Einschlagsmodelle deutlich besser anpassen und die Methode auf andere Asteroiden übertragen. Dart hat uns das Werkzeug geliefert, aber erst dank Hera werden wir es maßgeschneidert einsetzen können."

Die nächsten Missionen

Hera soll sich im Oktober kommenden Jahres auf ihre gut zweijährige Reise zu Dimorphos machen, um Daten zu sammeln, die für die nächsten Generationen unserer Abwehrmethoden maßgebend sind. Parallel bauen Nasa und Esa beständig ihre Beobachtungskapazitäten aus, um der Menschheit genügend Reaktionszeit zu geben.

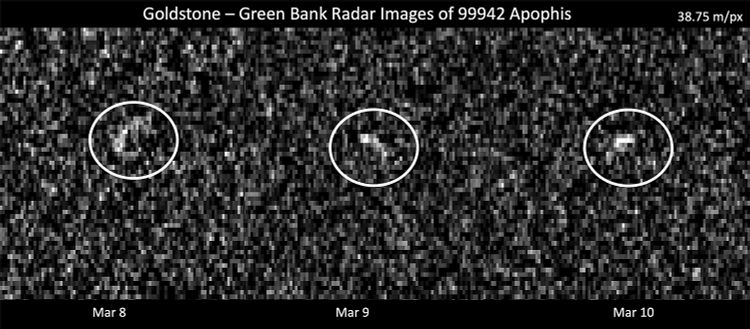

Die nächste Gelegenheit, unseren Asteroiden-Schutzschirm zu testen, gibt es schon bald. "Am Freitag, dem 13. April 2029 kommt der Asteroid Apophis der Erde sehr nahe – sogar näher als unsere Fernsehsatelliten. Obwohl er mit bloßem Auge sichtbar sein wird, wissen wir mit Sicherheit, dass keine Einschlagsgefahr besteht", sagt Moissl. Der zeitnahe Vorbeiflug gilt jedoch als Test, wie schnell die Menschheit einen Asteroiden erreichen kann, um im Ernstfall gerüstet zu sein. (Dorian Schiffer, 12.4.2023)