Die Euphorie des Neubeginns war noch nicht verflogen, da wagte es Barack Obama, einen Mythos vom Sockel zu stoßen. Ihn zumindest ins Wanken zu bringen. "Ich glaube an Amerikas Einzigartigkeit, so wie die Briten an die Einzigartigkeit Großbritanniens und die Griechen an die Einzigartigkeit Griechenlands glauben", antwortete er auf die Frage eines Reporters, übrigens nicht in Washington, sondern in Straßburg, am Rande eines Nato-Gipfels. Zwar schob er, knapp drei Monate nach seinem Einzug ins Weiße Haus, gleich hinterher, dass er stolz sei auf sein Land und die Rolle, die es in der Geschichte gespielt habe. Dass dies alles, wenn auch nicht perfekt, exzeptionell sei. Die Wortgirlanden, mit denen er seinen Schlüsselsatz einrahmte, änderten nichts am Sturm der Entrüstung, der über Obama hereinbrach. Es war, als hätten seine Gegner im konservativen Lager nur gewartet auf so einen Satz, den sie prompt wie eine Steilvorlage verwerteten.

Der leise Zweifel an amerikanischer Einzigartigkeit, er schien zu einem Mosaik zu passen, das sie aus schnell herausgeklaubten Puzzleteilen zusammenzusetzen versuchten. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild, grelle Kontraste, keine Grautöne. Das Bild sollte Obama als Fremden im eigenen Land zeigen. Als einen Außenseiter, der mit seinen Bedenken, seinem akademischen Sowohl-als-auch nicht passt zu den stolzen Vereinigten Staaten.

Obama sei ein Präsident, der glaube, Amerika sei nur eine von vielen Nationen, tadelte der Republikaner Mitt Romney, der 2012 zum Duell ums Oval Office gegen den Amtsinhaber antrat. "Gott hat dieses Land nicht erschaffen, damit wir als Nation anderen hinterherlaufen. Amerika muss die Welt führen." Die Elite Washingtons glaube nicht, "dass es unsere besondere Aufgabe ist, unsere Größe zu bewahren, um nicht nur uns selbst, sondern die ganze Menschheit zu vervollkommnen, tadelte Sarah Palin, die Ex-Gouverneurin Alaskas, in ihrem Buch America by Heart, das den Aufstieg der Tea Party begleitete.

Dichtung und Wahrheit

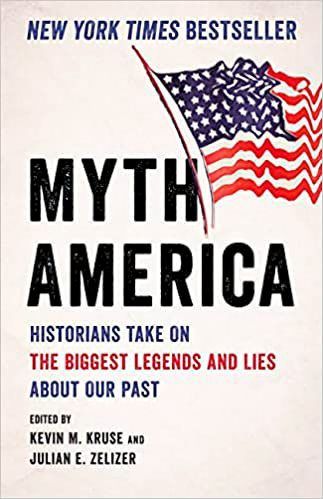

Nun haben Kevin Kruse und Julian Zelizer, beide Historiker an der Universität Princeton, die Aufregung um Obamas sachtes Gegen-den-Strich-Bürsten zum Anlass genommen, um zu zerpflücken, was sie Amerikas Mythen nennen. Geschichtsmythen, bei denen, so schreiben sie, die Linie zwischen Fakt und Fiktion zusehends verschwimme, wenn sie im aufgeladenen Diskurs nicht gänzlich verschwinde. Ein von Kruse und Zelizer herausgegebener Sammelband – Myth America, so der englische Titel – soll dazu beitragen, die Linie neu zu ziehen, Dichtung von Wahrheit zu trennen. "Eine Geschichtsschreibung, die die Stärken einer Nation preist, ohne die Defizite zu untersuchen, die ein Sich-gut-Fühlen höher bewertet als gründliches Nachdenken, die simples Jubeln über vielschichtiges Verstehen stellt, ist keine Geschichtsschreibung, das ist Propaganda", schreibt Zelizer. Was das konservative Amerika zeichne, sei eine Karikatur, "als wären wir Superhelden".

Um den eigenen Ansatz auf eine prägnante Zeile zu bringen, nennt er einen Filmtitel. The Good, the Bad and the Ugly – das Gute, das Schlechte und das Hässliche, alles zusammen, differenziert betrachtet, ergebe das wahre Bild. Nur Siege zu feiern, Konflikte herunterzuspielen, eine Vergangenheit zu präsentieren, in der jeder glücklich war, das sei ja der Kern des "Make America Great Again", ergänzt Kruse in einem Interview mit dem Rechercheportal The Intercept. "Früher hat alles gut funktioniert, heute nichts mehr. Also lasst uns zurückkehren in diese – allerdings falsch beschriebene – Vergangenheit."

Nun sind die meisten Amerikaner durchaus stolz darauf, dass sich ihre Vereinigten Staaten in ihrer Gründungsgeschichte – anders als die Nationen Europas – nicht auf eine gemeinsame Herkunft berufen, etwa auf die angenommene Blutsbrüderschaft eines Volkes, sondern auf Prinzipien und Werte, die für die Aufklärung stehen. Aber ob ihre Republik einzigartig ist, und wenn ja, wie sehr, war lange kein Thema für die politische Debatte. "American Exceptionalism", das war eine These, mit der sich die Welt der Akademiker beschäftigte, bis hinein in die Achtziger- und Neunzigerjahre, in denen Konservative wie Newt Gingrich im Betonen amerikanischer Außergewöhnlichkeit eine Art Glaubensbekenntnis zu sehen begannen. In der heutigen, hochpolitisierten Debatte diene der Begriff meist nur als Etikett, um die vermeintliche eigene Überlegenheit zu kennzeichnen, schreibt David A. Bell, auch er Geschichtsprofessor an der Princeton University, in Myth America.

Mangelnder Patriotismus?

Um es zu verdeutlichen, schlägt Bell einen ironischen Ton an. Hätten sich die Serben nicht traditionell als Abwehrschild des Christentums gesehen? Seien die Haitianer nicht stolz, weil ihr Land das erste sei, dessen Bewohner sich selbst von der Sklaverei befreiten? Habe China nicht seine einzigartig rationale konfuzianische Kultur? "Mit anderen Worten, die Idee amerikanischer Einzigartigkeit entspricht exakt einem verbreiteten Muster. Nichts ist einzigartig daran." Bell, einer der 20 Autoren der Essay-Sammlung, spricht von einem Knüppel, der sich leicht schwingen lasse in den giftigen politischen Auseinandersetzungen, wie sie die USA heute prägen. Als ginge es darum, eine Art Glaubensbekenntnis abzulegen. Und jeden zu verdächtigen, der sich weigere, den Schwur zu leisten, nicht immer nur "America the Beautiful" zu singen. Kaum jemand hat besagten Knüppel kräftiger geschwungen als Sarah Palin, die sich populistisch als Stimme des "wahren" Amerika, des Amerikas der Provinz, zu profilieren versuchte, bevor der Populist Donald Trump von den "vergessenen Männern und Frauen" sprach, die mit seinem Einzug ins Weiße Haus nicht länger vergessen sein würden.

Im Herbst 2010, zwei Jahre nach ihrer missglückten Kandidatur für die Vizepräsidentschaft, hielt Palin an einer christlichen Privatschule in Pennsylvania eine Rede, in der sie jedem, der an Amerikas Einzigartigkeit zweifelte, mangelnden Patriotismus unterstellte. Die meisten Länder, sagte sie, seien das Ergebnis historischer Zufälligkeiten – von Kriegen, Eroberungen, Friedensverträgen. Nicht so die USA. "Amerika ist so anders. Wir sind nicht das Produkt eines historischen Unfalls. Wir sind das Produkt eines Plans. Wir sind das einzige Land in der Geschichte, das auf einer Idee gründet. Und diese Idee, dieses Ideal ist die Freiheit." Vielleicht, so Palin, bringe man der Jugend das alles nicht anständig bei. Dies sei beunruhigend, denn es stehe nicht weniger auf dem Spiel als "unsere Republik und unsere Freiheiten".

Die Sache mit dem Imperium

Angesichts der Polemik dürfte überraschen, woher der Begriff "American Exceptionalism" stammt. Der Historiker Bell blendet zurück in die 1920er-Jahre, in denen Josef Stalin Antworten verlangte. Jay Lovestone, eines der Führungsmitglieder der Kommunistischen Partei der USA, versuchte zu erklären, warum es nicht so recht voranging mit seiner Partei, warum sie sich so schwer damit tat, die Fabrikarbeiter Pittsburghs oder Detroits zu organisieren. Der amerikanische Kapitalismus, so der Kern seiner Analyse, sei außergewöhnlich produktiv und stabil, sodass sich das Klassenbewusstsein der Arbeiter nur langsam entwickle und es bis zur proletarischen Revolution länger dauere als anderswo. Stalin geißelte Lovestone dafür als Abweichler und verurteilte jeden Gedanken an "American Exceptionalism" als Ausdruck ideologischen Irrglaubens.

Eng verwoben mit dem Exceptionalism ist die These, nach der Amerika nie ein Imperium war. Nie so etwas sein könne, auch nur sein wolle, wie das britische Empire. Zum einen, weil die Gründung der Vereinigten Staaten das Ergebnis einer antiimperialistischen Rebellion war. Zum anderen, weil das Land bereits für demokratische Werte eintrat, als der Rest der Welt noch von imperialistischen Mächten beherrscht wurde. So einleuchtend das klingt, Daniel Immerwahr, Historiker an der Northwestern University Illinois spricht von einem Gründungsmythos, der sich besonders hartnäckig halte. Nach den Unabhängigkeitskriegen gegen die Briten, so die verklärte Sicht, hätten die USA ein ums andere Mal den Kampf gegen Imperien angenommen – gegen das japanische, gegen das Deutsche Reich, schließlich gegen die Sowjetunion.

Und weil man sich als Leuchtfeuer für unterdrückte Völker in aller Welt sehe, würden militärische Interventionen in die Aura der Güte, der Wohltätigkeit gehüllt. "Aber stimmt das auch? Unterscheiden sich die Vereinigten Staaten fundamental von den gewalttätigen Imperien der Vergangenheit, denen es darum ging, fremdes Land zu erobern?" Abgesehen davon, dass die USA durchaus fremde Länder besetzten, etwa – bis 1946 – die Philippinen, erinnert Immerwahr an die Expansion auf dem eigenen Kontinent. An die schrittweise Ausdehnung von der Atlantikküste in Richtung Westen.

"Myth America: Historians take on the biggest legends and lies about our past"

€ 30,– / 400 Seiten

Little, Brown and Company, Boston 2023

Westlich des Mississippi bestand das Land jahrzehntelang eben nicht aus freien Bundesstaaten, sondern aus abhängigen Territorien. Im Durchschnitt habe es 45 Jahre gedauert, bis aus einem annektierten Territorium ein Staat wurde. Bis dann, schreibt Immerwahr, so viele weiße Siedler die Terra incognita, die keine war, besiedelt hatten, dass die Union bereit war, das jeweilige Gebiet als Bundesstaat aufzunehmen. Im Falle Oklahomas dauerte es deutlich länger, bis 1907. Denn Oklahoma war "Indian Territory", geschaffen im Zuge der Vertreibung der Ureinwohner, der Deportation der 1830er-Jahre, bei der auf dem "Marsch der Tränen" tausende Menschen ums Leben kamen.

Sozialismusangst

Oder die These, der Sozialismus habe um Amerika einen großen Bogen gemacht. "Amerika wird nie ein sozialistisches Land sein", erklärte Donald Trump in einer Rede zur Lage der Nation, in einem Moment, in dem es so aussah, als könnte der linke Senator Bernie Sanders, nach eigenen Worten ein demokratischer Sozialist, anstelle Joe Bidens das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gewinnen. Trump, darf man annehmen, wird den "Never socialism"-Spruch auch 2024 in einem eventuellen Zweikampf mit Biden bis zum Exzess wiederholen.

Tatsächlich, dokumentiert Michael Kazin, Historiker an der Georgetown University, hätten gerade Sozialisten einige jener Reformen angeschoben, die zurückzunehmen einer Mehrheit der Amerikaner nicht in den Sinn käme. Etwa Medicare, die steuerfinanzierte Gesundheitsversorgung von Senioren. Oder den gesetzlichen Mindestlohn. Die Idee einer staatlichen Rente geht Kazin zufolge auf Victor Berger zurück, einen Migranten aus Siebenbürgern, der als Abgeordneter ein garantiertes Einkommen für Ältere gesetzlich festschreiben wollte. Im Jahr 1901 gründete Berger eine Partei: die Socialist Party of America. (Frank Herrmann, 20.5.2023)