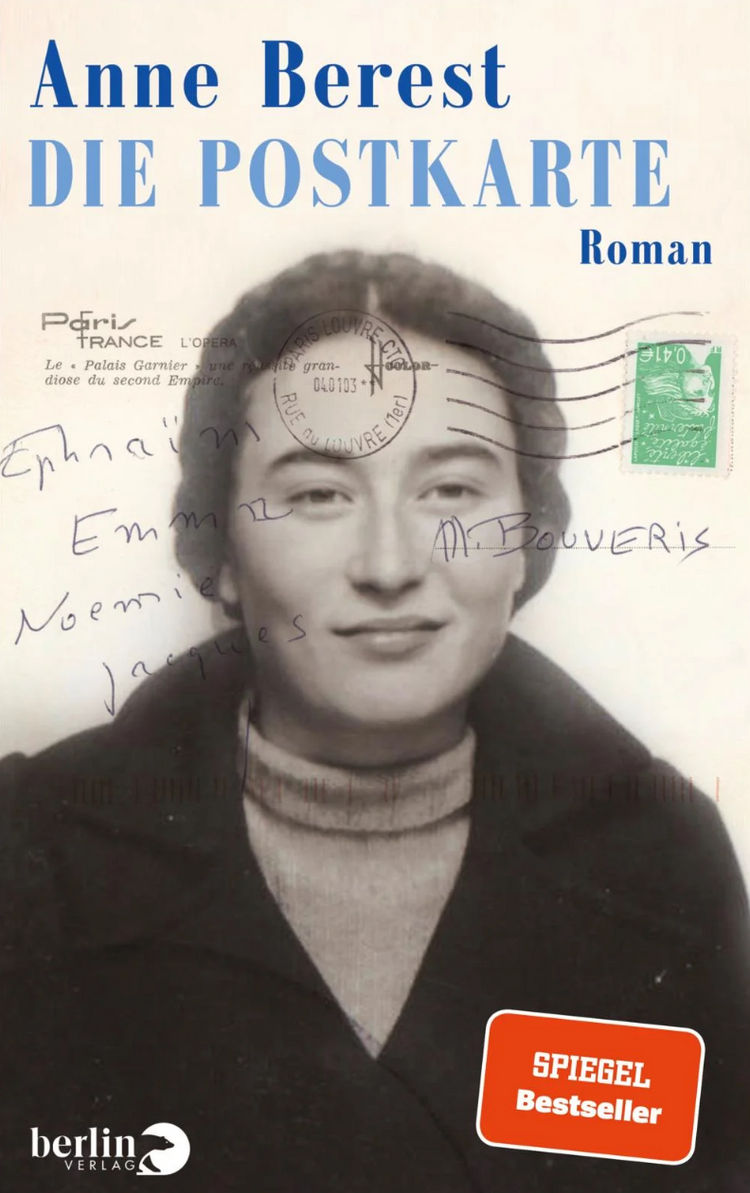

Eine Postkarte. Das Motiv: die Opéra Garnier in Paris. Der Absender der in Paris abgestempelten Ansichtskarte: unbekannt, da nicht vermerkt. Der Text: vier Namen – Ephraïm, Emma, Noemi, Jacques. Das Jahr: 2003.

Rätselhafte Post

Lélia Berest war erstaunt. Ihre Tochter Anne, 24, ebenfalls. Die Worte sehen aus, als habe ein Rechtshänder sie mit der ungeübten linken Hand geschrieben. Noch rätselhafter: Die Karte ist adressiert an "M. Bouveris". An Monsieur Bouveris. Doch dieser, Lélias Stiefvater, ist tot. Wieso schickt jemand eine Ansichtskarte an einen Toten? Ein Rätsel. Lélia, ordentliche Hochschuldozentin, legt sie ordentlich in einem Archivkarton ab.

Fünfzehn Jahre später wird Anne, inzwischen Autorin und alleinerziehende Mutter, aufgeschreckt durch Antisemitismus, den ihre Tochter auf dem Schulhof erlebt. Ihr fällt die Karte mit den vier Namen ein, von denen sie nur weiß, dass die ersten beiden die Vornamen ihrer Urgroßeltern Rabinovitch waren, Noemi und Jacques deren Kinder, Schwester und Bruder ihrer Großmutter Myriam also. Sie will endlich Antworten finden. So macht sie sich auf, das Geheimnis aufzudecken. Von dieser Recherche handeln die 544 Seiten von Die Postkarte.

Erinnerung und die Welt

Was Anne Berest mit diesem Buch, 2021 in Frankreich mit dem Prix Renaudot des lycéens gekürt, geschrieben hat, ist jedoch kein Roman. Obwohl das auf dem Schutzumschlag steht. Es ist das, wonach dieser Tage Marketingleiter von Buchverlagen gieren: die Geschichte einer Familie, die, weil jüdisch, alles im 20. Jahrhundert durchmachte und erlebte, von den Bolschewiki über die Aliyah, die Auswanderung nach Palästina, Assimilation und Holocaust bis zur Suche nach verwehten Spuren und emotionalen Reflexionen im Hier und Jetzt.

Berests Text changiert zwischen Memoir, Reportage und romanhaftem Erinnerungspanorama, streift von Moskau, Lodz und Haifa nach Paris und dem Vercors, dem Gebirge nahe Grenoble. Als Gesamt-Melange hinterlässt er aber einen etwas uneinheitlichen, einen fast schalen Nachgeschmack.

Widerstandkämpferin

Im deutschsprachigen Raum sind Berests Bücher über mehrere Verlage verteilt. Der Familien-und-Schwester-Roman Traurig bin ich schon lange nicht mehr erschien 2011 bei Knaus, der Wie-werde-ich-so-elegant-und-dünn-wie-eine-Pariserin-Bestseller How to Be Parisian Wherever You Are, den sie mit Sophie Mas, Audrey Diwan und Caroline de Maigret schrieb, bei btb und in Berlin bei Aufbau die zusammen mit ihrer Schwester Claire verfasste Biografie von Gabriële Buffet Picabia.

Diese, die hochenergische, kleine, amourös libertäre Ehefrau des Malers Francis Picabia, taucht auch in Die Postkarte wieder auf. Hatte doch Myriam, die älteste Rabinovitch-Tochter, jung, 1942, deren Sohn Vicente geheiratet. Myriam, die so Kluge und an Philosophie Hochinteressierte, die nach 1945 nichts über ihre Jugend- und Kriegsjahre erzählen sollte, war die einzige der Rabinovitchs, die den Holocaust überlebte, in den Höhen des Vercors unterschlüpfend; dort war sie auch für die Résistance aktiv. Die anderen Mitglieder der 1924 nach Frankreich gelangten Familie, der Vater, ein ambitionierter Ingenieur, die sehr musikalische Mutter Emma, die literarisch höchstbegabte Noemi, die das Ziel hatte, eine zweite Irène Némirovsky zu werden, und Jacques, den sein versponnener Prager Onkel für Botanik und Agrarwesen hatte begeistern können, wurden deportiert, nach Auschwitz.

Die Köpfe der Ahnen

Darf man das? Darf man so, als Nachgeborene, als dezidiert areligiös Erzogene und mit dem Judentum nicht einmal im Ansatz Vertraute, so über die Shoah schreiben – nach Primo Levi, nach Robert Antelmes Das Menschengeschlecht, nach Elie Wiesels Die Nacht? Darf man Szenen zu Papier bringen, die in der Gaskammer spielen? Ist es legitim, sich in die Köpfe der Ahnen zu projizieren und deren Gefühle breit zu schildern ohne archivalische Grundlagen? Und darf man darein sich selbst rücken, Korrespondenz mit der Schwester, die eigene Beziehung, die Recherchefahrten mit der kettenrauchenden Mutter ins Dorf, wo die Rabinovitchs zuletzt lebten und Nachbarn deren geraubte Möbel noch heute nutzen?

Abgesehen davon, dass Berests Prosa weitgehend barrierefrei ist, handelt es sich um ein Pariser Radical-Chic-Tabubruch-Werk. Es stellt sich die Frage: Ist dies ein literarisch ernstzunehmendes Buch – die Antwort lautet: eher nicht – oder vielmehr leicht moussierender Kitsch? Worauf zu antworten ist: leider ja. (Alexander Kluy, 10.7.2023)