Canceln. Canceln. Canceln. Eigentlich müsste man Caravaggio auf der Stelle canceln. Dieser italienische Maler der Renaissance, eigentlich Michelangelo Merisi geheißen, 1571 in Mailand geboren und Mitte Juli 1610 im kleinen südtoskanischen Hafenort Porto Ercole gestorben, war nachweislich ein mehrfacher Mörder. Und revolutionierte zugleich die Malkunst. Wieso also Picasso canceln, wenn es Caravaggio lebensweltlich exaltierter, exzessiver, ja buchstäblich blutiger trieb?

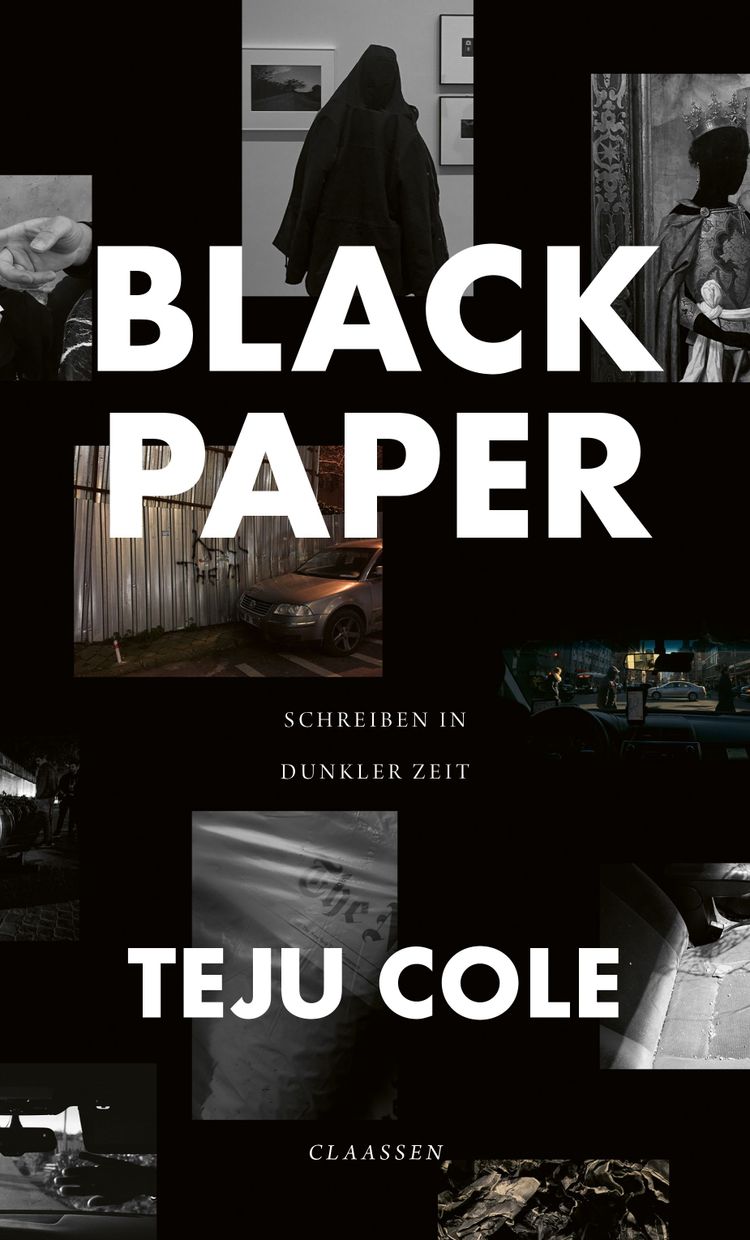

Mit Caravaggio setzt Teju Coles Black Paper ein, Essays und nichterzählende Prosa aus den Jahren 2016 bis 2019. Wie Caravaggio ist nicht nur der längste, er ist auch der beste Text. Weil sich Cole Zeit nimmt für sich und uns als Lesepublikum.

Schon seit Jugend an fasziniert von den hochdramatischen, teils extrem gewalttätigen Bildern des Italieners, unternahm er eine Reise auf den Spuren Caravaggios. Er flog nach Rom, fuhr von dort nach, erste Station, Neapel, weiter nach Messina auf Sizilien, besuchte auch andere Orte auf der Mittelmeerinsel, von dort ging es weiter nach Malta. Dorthin hatte sich Caravaggio auf seiner Flucht vor einer über ihn schwebenden Strafe gerettet, dort hatte er einiges für den Malteserorden gemalt. Dann war er nach Italien zurückgekehrt, wollte neuerlich sein Heil und auch finanzielle Salvierung in Rom suchen. Bis er, keine 40 Jahre alt, unter bis heute nicht zur Gänze geklärten Umständen verstarb.

Weit herumgekommen

Auf und mit diesen 35 Seiten führt Cole subtil intellektuelle Leit- und Schreiberforschungsmotive ein: die Verschränkung von Kunst und Fotografie mit Politik, von Historie mit einer unüberschaubar mäandernden Gegenwart. Das führt er an Ausführungen über Kriegsfotografie vor, in Porträts einiger Künstlerinnen, in Umkreisungen von Motiven wie dem Panther, in Räsonnements über Flucht, Blackness, Xenophobie, Schatten, Grenzen, Rassismus.

Im Sommer 1975 in Michigan geboren, kehrten Teju Coles Eltern mit ihm und seinen Geschwistern im Herbst desselben Jahres in ihre Heimatstadt Lagos in Nigeria zurück. Dort wuchs er auf. Mit 17 siedelte er in die USA über, studierte erst im Mittleren Westen, später in England, Schottland und an der New Yorker Columbia University, machte dort seinen Doktor in Kunstgeschichte.

2010 sprang er mit seinem essayistischen Globalroman Open City mit Verve und unter heftiger binnen-New-Yorker Akklamation in die literarische Arena, wurde, da auch selbst als Fotograf aktiv und ausgestellt, bei der New York Times für einige Jahre der für Fotografie zuständige Kunstkritiker und ist seit 2019 Gore Vidal Professor of the Practice Writing an der Harvard University.

Cole gilt als einer der interessanteren, jüngeren Intellektuellen Nordamerikas. Und von diesen wiederum dürfte er einer der global am weitesten herumgekommenen sein. En passant flicht er nicht uneitel eine Kette von Städten und Ländern ein, Oslo und Brasilien, Neuseeland, Paris, San Francisco.

Was er gar nicht beherrscht, das sind Vignetten, epiphanische Verknüpfungen. Leider finden sich in der zweiten Sektion, Elegien, viele davon, zu viele. Ob es nun die Nachrufe auf zwei Freunde sind, einer davon der nigerianisch-amerikanische Kunstkurator Okwui Enwezor, der 2002 eine sehr akademische Documenta, 2015 eine politisierte Kunstbiennale di Venezia organisierte und als Direktor das Münchner Haus der Kunst in den finanziellen wie mentalen Kollaps und mit seinen spärlich besuchten Ausstellungen ins tiefe Abseits trieb.

Ob ein nachgetragener Brief an den Engländer John Berger, dessen Ruhm als Kunstschriftsteller bis heute nicht wenigen als mittelgroßes Enigma erscheint, liest man seine Essays der Sechziger- und frühen Siebzigerjahre heute, oder Reminiszenzen an Edward Said, den US-libanesischen Professor, Autor von Orientalismus, dem fatal einflussreichen Band, über dessen intellektuelle Begrenzungen Cole nicht ein Wort fallen lässt: Einem jeden dieser Texte mangelt es an letztgültiger sprachlicher Pointiertheit.

Gänzlich missraten: der titelgebende Finaltext. Hier versucht sich Cole als Epigrammatiker. Man schenke ihm, dem Wohlbelesenen, auf dass er dichte Weltbeschreibungen lese, einen Band Francis Ponge, und für Luzidität die Aufzeichnungen Elias Canettis. (Alexander Kluy, 21.7.2023)