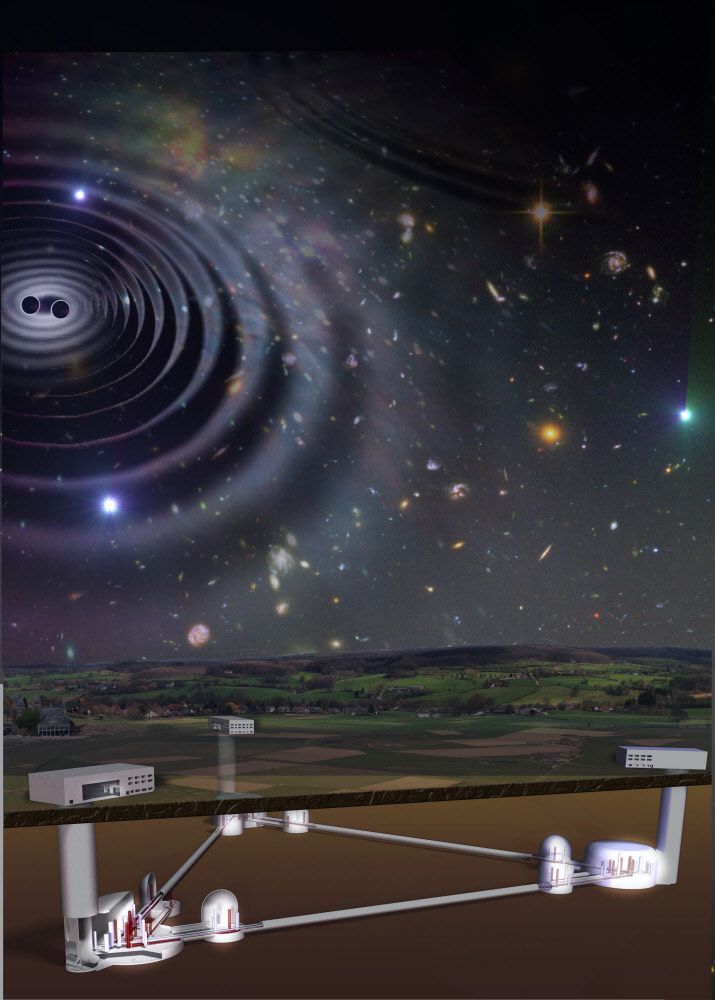

Zugegeben, die Idee klingt verrückt: ein Teleskop tief im Fels errichten, um damit ins All zu blicken. Genau das wollen Astrophysiker tun: ein Observatorium von der Gestalt eines Dreiecks mit je zehn Kilometer langen Kanten in Tunnelröhren aufbauen. Vielleicht auf Sardinien, vielleicht in den Niederlanden, vielleicht in Ostdeutschland – diese drei Regionen wollen das sogenannte Einstein-Teleskop haben und sammeln eifrig Argumente, um den Zuschlag zu bekommen.

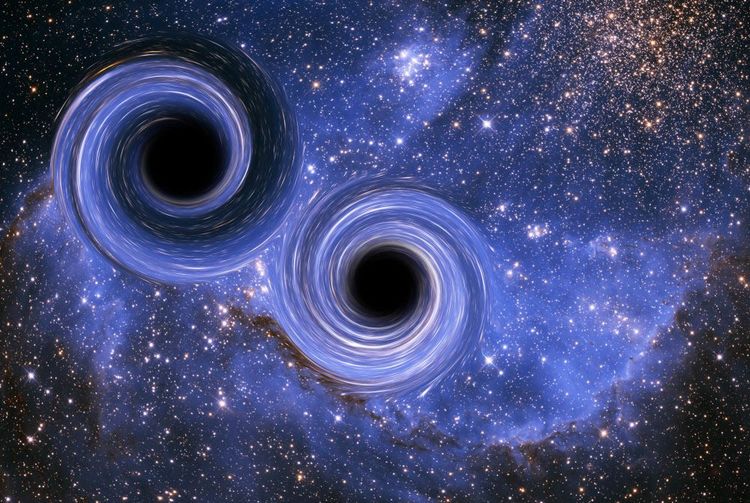

Einen freien Blick zum Himmel braucht es für dieses Unterfangen nicht, denn das Teleskop soll Gravitationswellen detektieren. Das sind Kräuselungen der Raumzeit, die Einstein vorhergesagt hatte, deren Nachweis jedoch erst 2015 gelang. Sie entstehen, wenn massereiche Objekte, etwa Neutronensterne, einander dicht umkreisen, und erst recht, wenn sie zusammenstoßen. Das versetzt die Raumzeit in Schwingungen wie eine Metallplatte, auf die ein Hammer schlägt.

Die Wellen jagen durchs All, stauchen und strecken alles, wo sie hindurchfegen, auch die Erde. Die Längenänderungen sind winzig, bezogen auf einen Kilometer gerade zehn hoch minus 15 Millimeter, das ist etwa der hundertmillionste Teil eines Atomdurchmessers. Spezielle Detektoren können das mittels Laserlicht messen. Je empfindlicher sie sind, umso mehr kosmische Ereignisse beobachten sie: kollidierende Schwarze Löcher, Sternexplosionen, Doppelsternsysteme. Die gegenwärtigen Observatorien mit bis zu vier Kilometer langen Messarmen in den USA, Italien und Japan wurden jüngst verbessert und messen seit Ende Mai wieder.

Kollisionen früh erkennen

Mit etwas Glück werden sie ein paar Neutronensternkollisionen im Jahr detektieren. "Das Einstein-Teleskop wird im gleichen Zeitraum schätzungsweise 100.000 erfassen", sagt Harald Lück vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik Hannover und Vizekoordinator der Einstein Telescope Scientific Collaboration. Weil es längere Messarme sowie empfindlichere Detektoren bekommen soll und unter Tage besser vor störenden Schwingungen von Windkraftanlagen, Industriebetrieben und Verkehrswegen abgeschirmt ist.

Vor allem aber kann es sich anbahnende Kollisionen von Himmelsobjekten früher erkennen als bisher. Der Vorlauf betrüge nicht nur Sekunden, sondern Minuten oder gar Stunden. Genug Zeit, um optische und Radioteleskope neu auszurichten, damit diese zeitgleich "hinschauen und hinhören". Indem die verschiedenen Daten kombiniert werden, ergibt sich ein genaueres Bild. So könnte es gelingen, die großen Fragen der Astrophysik zu beantworten: nach der Frühgeschichte des Universums, Dunkler Materie oder der Evolution von Galaxien und Sternsystemen.

Über die Idee für das Einstein-Teleskop diskutieren Wissenschafterinnen und Wissenschafter seit Jahren, 2021 wurde es auf die Roadmap der europäischen Forschungsinfrastrukturen aufgenommen als Messgerät von besonderer Bedeutung. Rund 1,7 Milliarden Franken wurden damals dafür veranschlagt. Heute ist allen klar, dass der Bau erheblich teurer wird, obgleich eine solide Schätzung aussteht.

Seismik und Politik

Auch weil bisher offen ist, wo die Tunnelbohrmaschinen und Betonmischer in den 2030er-Jahren loslegen sollen. Es lief lange auf zwei Kandidaten zu: den Nordosten Sardiniens sowie die Grenzregion zwischen Belgien, Deutschland und den Niederlanden um Maastricht (Euroregion Maas-Rhein). Es gab seismische Analysen, die Sardinien einen leichten Vorsprung attestieren, in Maastricht wurde Technologieentwicklung angestoßen, man suchte Fürsprecher in der Politik. Mit Erfolg.

Die Niederlande wollen am potenziellen Standort in Limburg keine weiteren Windparks genehmigen, weil sie störende Schwingungen aussenden. Und sie haben 870 Millionen Euro zugesagt, sollte das Observatorium zu ihnen kommen. Von Italien wird dieser Tage ebenfalls eine beträchtliche Zusage erwartet. Doch nun versuchen deutsche Forscher die Lausitz, einen strukturschwachen Landstrich im Osten des Landes, zu pushen.

Dort soll mit mehr als einer Milliarde Euro das Deutsche Zentrum für Astrophysik entstehen, um den Kohleausstieg in der Braunkohleregion zu kompensieren. Geplant sind unter anderem neue Ansätze, mit denen die exorbitant wachsenden Forschungsdaten bearbeitet werden, und darüber hinaus ein Untergrundlabor, um hochsensible Messgeräte zu entwickeln.

Labor im Untergrund

"Die geologischen Voraussetzungen sind vielversprechend", sagt Christian Stegmann vom Forschungszentrum Desy, der am künftigen Astrozentrum beteiligt ist. "Wir wollen zeigen, dass die Lausitz aus vielen Gründen ein geeigneter Ort für das Einstein-Teleskop ist." Das wird knapp, 2025 soll das Board of Governmental Representatives in der ET Collaboration entscheiden, wo das Teleskop errichtet wird. In der Lausitz gibt es bisher weniger detaillierte Vorstudien. Vor allem aber ist es unwahrscheinlich, dass die deutsche Regierung eine finanzielle Zusage wie die Niederlande macht. Seit beim Teilchenbeschleuniger "Fair" die Kosten explodiert sind, ist kaum noch Spielraum im Forschungsetat.

Das Geld müsste woanders herkommen, meint Stegmann. "Gerade hier, in direkter Nachbarschaft zu Polen und Tschechien, eine Art europäisches Cern zu bauen, das ist eine einmalige Chance." Tatsächlich dürften die politischen Argumente am Ende wichtiger sein als die wissenschaftlichen, bestätigt Lück. "Wir brauchen keinen perfekten Standort, aber einen, der gut genug ist", sagt er. Was "gut genug" konkret bedeutet, darüber diskutieren die Fachleute noch.

Zumindest im Streit um den Standort könnte es einen Kompromiss geben: Statt eines dreieckförmigen Observatoriums wären auch zwei L-förmige denkbar mit je zwei Armen, die dann aber 15 Kilometer lang sind. "Die Mehrkosten wären nicht so hoch, weil die Tunnel einen geringeren Querschnitt hätten, und für die Wissenschaft wäre das sogar noch etwas besser", sagt Michele Maggiore von der Universität Genf, der eine Studie zum Vergleich koordiniert hat. Das bedeute jedoch, ein solches Prestigeobjekt auf zwei Standorte zu verteilen. "Ob diese Idee von der Politik unterstützt wird, ist fraglich." (Ralf Nestler, 31.7.2023)