In seiner Schulzeit fühlte er sich, als würde er nicht dazugehören. Das steirische Landleben war schon damals nicht seine Welt. "Mein Lebensziel ist viel mehr als das", habe er sich in den späten 1950ern gedacht. Er wollte kein normales Leben, keinen gewöhnlichen Werdegang – er wollte nicht der "klassische Österreicher" sein: Schule, Hochzeit, Kinder; arbeiten, um die Familie zu versorgen. Er wollte anders sein, wollte mehr, erzählt er in einer neuen Dokumentation auf Netflix.

Und so wurde Arnold Schwarzenegger – ein Bub aus der kleinen Marktgemeinde Thal, der Sohn eines Polizisten und einer Hausfrau – der stärkste Mann der Welt, einer der größten Stars von Hollywood, Gouverneur Kaliforniens und Vordenker der Klimabewegung. Er ist ein Ausnahmemensch, geboren in die österreichische Normalität, ausgezogen in die USA und ausgebrochen aus allen Lebensentwürfen. Sein Vater habe anfangs negativ reagiert, "weil es nicht das typische Ding ist, was man in Thal macht. Das typische Ding war Fußball zu spielen oder Skifahrer zu werden."

Das "typische Ding", es wird in Österreich und Deutschland unter dem Namen "Normalität" gerade zum Gebot sowie Kampfbegriff erklärt. Und das von Politikern links und rechts der Mitte. Aber wie erstrebenswert ist es überhaupt, der Norm zu entsprechen? Wollen wir wirklich als Otto Normalverbraucher im Musterland leben? Schließlich brauchen wir sie auch, die Andersdenkerinnen und Außenseiter, die mutigen Verrückten, die den Status quo infrage stellen und die Welt verändern wollen. Oder?

Verarmt und weltberühmt

Christoph Kolumbus ist ein historisches Beispiel. Der bekannte Seefahrer wollte gar nicht nach Amerika, sondern den westlichen Seeweg nach Indien entdecken – ein völlig irres Vorhaben, basierend auf falschen Berechnungen. Rund um Kolumbus war vielen bewusst, dass die Reise zu weit ist und der getriebene Seefahrer sein Ziel nie erreichen wird. Es war ein Himmelfahrtskommando, auf dessen Route Amerika zufällig wie eine rettende Insel lag. Kolumbus, der später als Entdecker eines neuen Kontinents in die Geschichtsbücher einging, dachte zeit seines Lebens, er habe Indien erreicht. Er starb arm, krank und vergessen. Dass er das mittelalterliche Weltbild veränderte, erfuhr er nie.

Vom Nacktstar zur Ikone

Anders als Hedy Lamarr. Die aus Wien stammende Schauspielerin wurde bereits als 18-Jährige über Nacht weltberühmt. Sie war "die erste Nackte" im jungen Kino der 1930er-Jahre – und stellte den ersten Orgasmus im Film dar. Sie war der lebende Skandal, wurde später zur Hollywood-Größe – und gilt heute als Multitalent. Im Zweiten Weltkrieg entwickelte sie eine störsichere Funk-Fernsteuerung für Torpedos der US Navy mit. Sie lieferte damit die Grundlage für die moderne Mobilfunktechnologie.

Auch Anton Zeilinger war seiner Zeit voraus – was er tat, galt lange als "Spinnerei", wie er selbst erzählt. Spätestens seit ihm 2022 gemeinsam mit zwei Kollegen der Physiknobelpreis verliehen wurde, gilt er als österreichische Eminenz. Es war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ein Österreicher, der in Österreich tätig ist, mit dem prestigereichen Preis ausgezeichnet wurde. Heute gilt Zeilingers Arbeit im Bereich der Quantenphysik als wegweisend. Jungen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern rät er: "Wenn du an etwas dran bist, das du spannend findest, pfeif darauf, was andere sagen."

Sollten wir das nicht alle etwas öfter machen? Könnte nicht jeder ein bisschen mehr wie Arnie sein? Zumindest im ganz Kleinen?

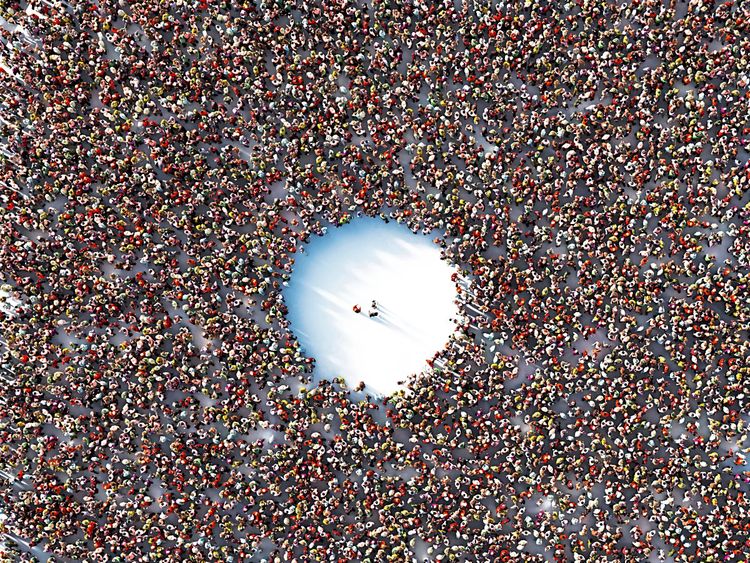

Eine Gesellschaft, die nur aus braven, normtreuen Bürgern besteht, ist stabil, aber kommt kaum voran. Das zeigt die Geschichte. "Die Fortschrittstheorien seit der Aufklärung bestätigen die Wichtigkeit von Andersdenkenden als treibende Kräfte", sagt der österreichische Philosoph Paul Sailer-Wlasits. Das gelte im Bereich der Wissenschaft, aber auch für zahlreiche gesellschaftspolitische Fragestellungen. Das "Phänomen der Freiheit" sei ursächlich darauf zurückzuführen, dass es Normen und Grenzen gab – und manche Menschen an deren "Überwindung" gearbeitet hatten.

"Here’s to the crazy ones!", könnte man nun in Anlehnung an die ikonische Apple-Kampagne Ende der 90er-Jahre rufen. "Think different" war damals der Slogan des Tech-Konzerns. So allein stimmt das aber auch nicht. Es braucht natürlich die breite Mehrheit der vermeintlich Normalen.

Erich Griessler, Soziologe am Institut für Höhere Studien in Wien, sagt, nötig sei eine Mischung aus beidem – aus Stabilität und Dynamik: "Es braucht die Rollenabweichler. Aber es kann auch nicht nur Rollenabweichler geben, sonst funktioniert es auch nicht." Notwendig seien "ein gewisses Maß an Stabilität und Konformität", aber eben auch die, "die es anders machen". Es sei wie in einer Beziehung: "Jeder hat eine Rolle, einer tritt mutiger auf, einer weniger. Das kann bei verschiedenen Themen unterschiedlich sein und sich auch immer wieder verändern."

"Raunzen gern"

In Österreich sei es aber speziell unkonventionell, den unkonventionellen Weg zu gehen. "Davon bräuchte es schon mehr", findet Griessler. Er verweist auf den deutsch-britischen Soziologen Norbert Elias, der einen "nationalen Habitus" festgemacht hat. Was normal ist, werde immer in der jeweiligen Gesellschaft und Gruppe definiert.

In einst aristokratischen Gesellschaften habe sich so eine andere Normalität geformt als etwa in den USA. Der österreichische Nationalcharakter sei durch das Beamtentum geprägt, jener der Vereinigten Staaten eher durch Unternehmer, sagt Griessler. Der Österreicher "ist ein bissl hinterfotzig, raunzt gerne, ist autoritätshörig, gleichzeitig aber nicht zufrieden mit den Autoritäten, ergreift aber nicht die Initiative, um selber was zu machen". Damit könnten sich die wenigsten Amerikaner identifizieren. In den USA gilt es hingegen als "normal", eine Schusswaffe bei sich zu tragen – für viele Österreicher eine wohl befremdliche Vorstellung.

"Normalität" ist also auch eine Frage der Mentalität. Es gibt aber viele weitere Gründe, die einen vom Abweichen abhalten können: Abgedrehtheit muss man sich leisten können – und wollen.

Denn: Ist es vielleicht einfach schlau, einen mehr oder weniger gewöhnlichen Lebensweg einzuschlagen und es sich in der molligen Normalität gemütlich zu machen? Das legen zumindest Studien zum Thema "Glück" nahe. Wer Risiken eingeht, läuft Gefahr, zu scheitern. Und Stabilität macht glücklich – auch wenn das manchen nicht bewusst ist.

Robert Waldinger, Direktor der sogenannten Harvard Study of Adult Development, der größten Glückstudie der Welt, zitiert gerne eine Umfrage unter Millennials: Rund 80 Prozent der Befragten gaben an, dass es eines ihrer größten Lebensziele sei, berühmt zu werden. Tatsächlich berühmt werden aber die Allerwenigsten.

Viele werden den Plan verwerfen, andere dabei scheitern. Glücklich, und das zeigt die Langzeitstudie aus Harvard, macht aber ohnehin vor allem ein ganz anderer Faktor: stabile, gute Beziehungen. Und die zu pflegen gelingt wohl eher im häuslichen Neo-Biedermeier als während einer internationalen Karriere oder Revolution.

Der Verbalradikalismus

In der aktuellen Debatte geht es auch um die Frage, ob jene, die Normen und Gewohnheiten hinterfragen und brechen wollen, gleich "Radikale" sind. In Österreich ist es die ÖVP, die neuerdings die "Normaldenker" adressiert und die Debatte befeuert – aus strategischen Gründen. In der Kanzlerpartei blüht die Hoffnung, mit diesen Wordings die Mitte der Gesellschaft abzuholen.

Dabei ist der Begriff "Normalität" im politischen Diskurs weder neu noch parteipolitisch zuordenbar. In Deutschland spricht der Kanzler, ein Sozialdemokrat, immer wieder vom "Normalen": Olaf Scholz twittert etwa, "auf der Seite der normalen Leute" zu stehen. CDU-Chef Friedrich Merz ortete "Shitstorms gegen alles, was von der Mehrheit als normal angesehen wird". Die extrem rechte AfD zog bei der Bundestagswahl 2021 mit dem Slogan "Deutschland. Aber normal" in den Wahlkampf.

Österreichs Freiheitliche setzen den Normalitätsbegriff überhaupt schon lange ein. Als Herbert Kickl vor zwei Jahren zum Obmann der FPÖ gekürt wurde, ließ er die Delegierten am Parteitag wissen: "Wir sind nicht rechtsextrem, sondern normal."

Kickl hat es auch geschafft, eine ganze Gruppe an Menschen für sich zu gewinnen, die mit dem Attribut "anders" bekannt wurde: die sogenannten "Querdenker", die vor allem als Kritiker der Corona-Maßnahmen auftraten oder gar die Existenz der Krankheit infrage stellten. "Was in der Krisensituation gefehlt hat, war ein intakter Raum, in dem man miteinander sprechen kann", sagt der Soziologe Griessler. Er plädiert dafür, weder Klimakleber als "radikal" noch alle Gegner der Corona-Maßnahmen als "Schwurbler" abzutun.

"Es wäre wichtig, dass sich die Sprache der Politik von diesem, wie ich ihn nenne, Verbalradikalismus des sanften Wortes fernhält", sagt der Philosoph und Politologe Sailer-Wlasits. "Von den Normalen zu sprechen hat die gleiche schädliche Wirkung, wie die Slogans von den 'Fleißigen und Tüchtigen' des Jörg Haider." Die Idee von Normalität kann Sicherheit geben, aber auch ausgrenzen.

Lernen von Arnie

Vielleicht kann man sich von den Anderen, den Verrückten, den Inselbegabten, den Misfits und Erfolgsmaschinen zumindest eines abschauen: Übermut und Zuversicht. Davon strotzt Arnold Schwarzenegger: "Mein Plan ist es, ewig zu leben – und so weit, so gut!", erklärte er vor einigen Jahren in einem Interview. Auch wenn die wenigsten über das exzessive Selbstvertrauen Schwarzeneggers verfügen – die Chance auf ewiges Leben ist bei Ihnen genauso groß wie bei ihm. So weit, so gut! (Anna Giulia Fink, Katharina Mittelstaedt, 29.07.2023)