Wenn Tante Emma zu Besuch kommt, spüren die meisten erst einmal gar nichts. "Emma", das ist Code für MDMA, den Wirkstoff von Ecstasy. Die ersten 15 bis 20 Minuten nach Einnahme der synthetischen Droge passiert erst einmal wenig. Dann geht es los: Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt. Im Gehirn werden Botenstoffe freigesetzt. Die eigenen Gefühle werden ins Extreme gesteigert, mehrere Stunden lang. Während man für so einen Trip früher in irgendwelche Clubs musste, um die Pillen auf der Tanzfläche zu kaufen, geht das mittlerweile recht bequem im Internet. Sogar über bei Jugendlichen beliebte Apps wie Instagram und Tiktok.

Drogenhandel im Internet ist kein neues Phänomen. Schon vor über zehn Jahren gab es die "Silk Road", den ersten modernen Marktplatz im Darknet, ein Amazon für illegale Waren. Noch heute kann man im Darknet – einem Netzwerk, das gegenüber dem normalen Internet abgeschirmt ist und Anonymität garantieren soll – relativ einfach und unentdeckt Drogen bestellen. Das funktioniert tatsächlich wie bei einem Onlinehändler: Man sucht sich die Ware aus, bezahlt in Bitcoin. Die Shops werden, wie bei Ebay, von den Kunden bewertet, damit sie die Ware auch wirklich losschicken – dick einpackt, damit der Drogenspürhund bei der Post nichts riecht. Das ist übrigens nicht nur so dahingesagt: Seit der Drogenhandel im Internet boomt, ist die Polizei regelmäßig mit Hunden in den großen Paketsortierzentren.

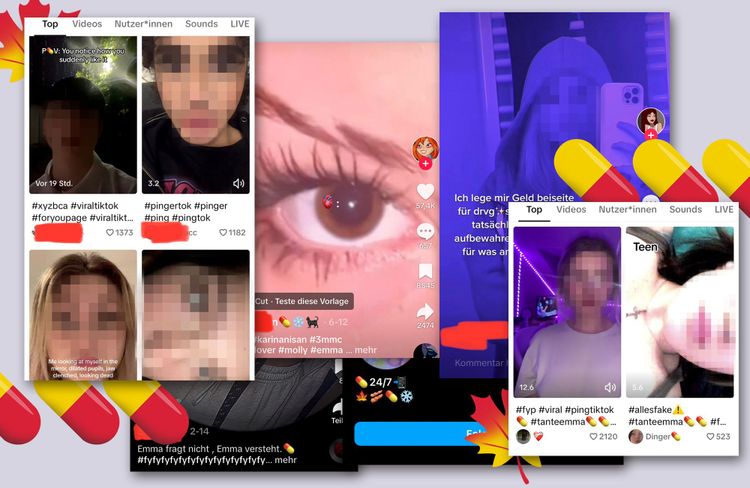

#TanteEmma

Das Darknet bietet eine gewisse Sicherheit, dafür ist das alles aber auch nicht ganz so simpel. Man muss zum Beispiel mit einem speziellen Tor-Browser einsteigen. Das sind technische Schwellen, die man erst einmal überschreiten muss. Beim Drogenhandel über populäre Apps – 75 Prozent der Österreicher zwischen elf und 17 Jahren haben Instagram auf ihrem Handy, 68 Prozent Tiktok – ist diese viel niedriger. Sogar Großhändler nutzen mittlerweile Instagram: Es gibt marokkanische Haschischfarmen, die jeden Tag neue Accounts anlegen, um in den Insta-Storys ihre Ware zu präsentieren.

Dort findet man dann auch die Kontaktdaten zu anonymen Messengerdiensten, die sich ebenfalls mehrfach wöchentlich ändern. Die Behörden kommen den Dealern kaum hinterher.

Wenn jemand auf Tiktok oder Instagram Drogen kaufen will, geht das über Hashtags. Es gibt populäre Hashtags, die mit dem Thema in Verbindung stehen. #Pingtok ist der bekannteste, auch #TanteEmma, siehe oben, ist kein Geheimnis mehr. Unter diesen Hashtags zeigen sich Jugendliche in kurzen Clips mit erweiterten Pupillen, machen Witze, reden – oft in Codes – über Drogenthemen. Ob das immer alles echt ist, bleibt – wie so oft im Internet – meist offen. Oft sind auch noch Hashtags wie #AllesFake dabei, um zusätzlich zu verwirren.

Lieferung per Kokstaxi

Unter den Videos mit den entsprechenden Hashtags häufen sich dann die Kommentare. "Jemand Wiener Neustadt?" zum Beispiel. Meist reicht es aus, Kommentare oder Videos mit bestimmten Hashtags zu liken, um irgendwann eine Nachricht von einem Dealer zu erhalten. In einem Selbstversuch der Wiener Zeitung dauerte es nur etwa 25 Minuten, bis sie kontaktiert wurde. Man tauscht Kontakte aus und wechselt dann zum Messengerdienst Telegram. Der Versand der Ware erfolgt per Post. Telegram ist überhaupt zu einem wichtigen Kanal geworden: In Berlin funktionieren die "Kokstaxis", quasi ein Lieferdienst für Kokain, mittlerweile wie Uber: In Telegram-Gruppen schreiben Leute hinein, wo sie sind und wie viel sie kaufen wollen. Eines der "Taxis" übernimmt den Job dann.

Jugendliche müssen sich ausprobieren, das gehört zum Heranwachsen dazu. Auch wenn es einem nicht gefällt: Dazu gehören oft Drogenerfahrungen. Der aktuelle Europäische Drogenbericht fasst Zahlen aus verschiedenen Studien zusammen: Zwischen 30 und 40 Prozent der 15- bis 24-Jährigen haben schon gekifft, etwa sechs Prozent haben schon einmal Kokain, Ecstasy oder Amphetamine konsumiert – die Tendenz ist leicht steigend.

Schwieriger Beschaffungsprozess

Solange der Drogenkauf an den physischen Kontakt mit einem Dealer gebunden ist, ist er gar nicht so einfach. Den Dealer muss man erst einmal finden und Kontakt herstellen. Viele Dealer verkaufen auch nur eine Droge: Habe ich jemanden für Cannabis, heißt das noch lange nicht, dass ich problemlos auf chemische Partydrogen umsteigen kann. Das ist einer der Gründe, warum Cannabis entgegen dem Mythos meist keine Einstiegsdroge ist.

Auf Instagram oder Tiktok kommt allerdings der Algorithmus ins Spiel. Like ich Videos zu bestimmten Themen, werden mir mehr Videos zu diesen Themen angezeigt. Und die können sukzessive härter werden. Auch beim Thema Drogen: Starte ich mit #420 (ein Code für Cannabis), kann es sein, dass ich irgendwann bei den Videos für härtere, chemische Sache lande, bis hin zu Crystal Meth. Ohne die Schwelle, die es beim physischen Dealer gibt.

Kinder als Konsumenten

Und das kann extrem gefährlich werden: 2021 starb ein 15-Jähriger in Graz an einer Überdosis Ecstasy, auch beim Tod einer 13-Jährigen im deutschen Neubrandenburg im Juni war die Droge im Spiel. Bei vielen tragischen Todesfällen von Jugendlichen geht es um einen Cocktail an Drogen, Ecstasy ist fast immer dabei. Wie viel Wirkstoff in einer Pille letztlich wirklich drin ist, schwankt stark. Das ist bei einem jugendlichen Körper mit geringerem Körpergewicht noch riskanter als bei Erwachsenen. Aus diesem Grund gibt es Initiativen wie Checkit! in Wien, wo man seine Drogen analysieren lassen kann, ohne Angst vor Strafverfolgung haben zu müssen. Wenn schon konsumiert wird, dann wenigstens halbwegs sicher.

Die Behörden sind sich des Problems natürlich bewusst. Seit 2018 existiert im Bundeskriminalamt (BK) ein eigenes Referat zur Bekämpfung des Onlinehandels mit Suchtmitteln. Wie man sich vorstellen kann, ist die Jagd nach Kleindealern – wer sich auf Tiktok an Jugendliche wendet, verschiebt die Drogen meist nicht kiloweise – im Internet eine oft frustrierende Arbeit. Zuerst muss man ausreichend Beweise sammeln, dass sich hinter einem Account wie "connect_wien295" wirklich ein Dealer verstecken könnte.

Dann muss man, zum Beispiel im Fall von Tiktok, die Nutzerdaten des Accounts bei der Europazentrale in Irland mittels eines komplizierten Formulars erfragen. Unterdessen ist der Account oft schon gelöscht. Und wenn man nach monate- oder gar jahrelanger Arbeit wirklich einen Dealer links hochnimmt, poppen rechts zwei neue auf. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Aber das ist beim Drogenhandel immer so, auch außerhalb des Internets.

Keine Sicherheit

Klar ist: Eine 100-prozentige Anonymität und Sicherheit vor Strafverfolgung gibt es im Internet nicht. Auch nicht im Darknet. Tiktok ist darüber hinaus bekannt dafür, vergleichsweise viele Daten über seine User zu sammeln – nicht ideal, wenn es um potenzielle Straftaten geht. Eigentlich dürfte es diese Aktivitäten auf den Apps gar nicht geben. Sowohl auf Instagram wie auf Tiktok ist Content, der mit dem Konsum oder dem Handel von Drogen in Verbindung steht, verboten. Es werden regelmäßig Accounts gesperrt. Facebook selbst sagt, dass es 95 Prozent der Drogenaccounts selbst aufspürt, nur fünf Prozent würden von den Usern gemeldet.

Und auch Hashtags verschwinden von den Plattformen: So ist der Hashtag #Druff – man kann sich denken, worum es geht – auf Tiktok nicht mehr abrufbar. Aber auch hier rennt man der Entwicklung eher hinterher: Zum einen können Hashtags leicht variiert werden, etwa durch Hinzufügen eines Pillen-Emojis. Zum anderen gibt es Codes, wie #FakePupillen oder "Pupillen vom Augenarzt erweitert", mit denen die Jugendlichen versuchen, die Regeln der Plattform zu umgehen.

Was es braucht

Auch wenn das alles besorgniserregend klingt, versuchen die Experten in der Jugendarbeit eher zu beruhigen. Drogen wurden schon immer ver- und gekauft, die Apps sind letztlich nur ein neuer Kanal für ein altes Geschäft. Sie werden die Jugend vermutlich ebenso wenig zerstören wie die 100 neuen Gefahren zuvor. Prinzipiell ändere sich auch die Präventionsarbeit nicht wesentlich: ehrliche Aufklärung über Gefahren, Unterstützung beim Herausbilden des Selbstbewusstseins, Besprechen von Hochrisikoverhalten. Die Jugendlichen sollen in der Lage sein, Risiken eigenständig einzuschätzen – sei es auf der Tanzfläche oder auf Tiktok. (Jonas Vogt, 26.8.2023)