Ein Team des Instituts für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat eine neue Methode zur Erforschung der Gründe für Autismus entwickelt. Die neue Technologie, die nun im Fachjournal "Nature" vorgestellt wurde, erlaubt es, die Auswirkungen mehrerer Mutationen gleichzeitig zu untersuchen.

In klinischen Studien wurde bereits ein kausaler Zusammenhang zwischen mehreren Genmutationen und Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) gezeigt. Allerdings ist noch unklar, wie diese Mutationen zu Entwicklungsstörungen des Gehirns führen. In Versuchen mit Tieren lässt sich das nicht untersuchen, da die Entwicklung des menschlichen Gehirns einzigartig ist.

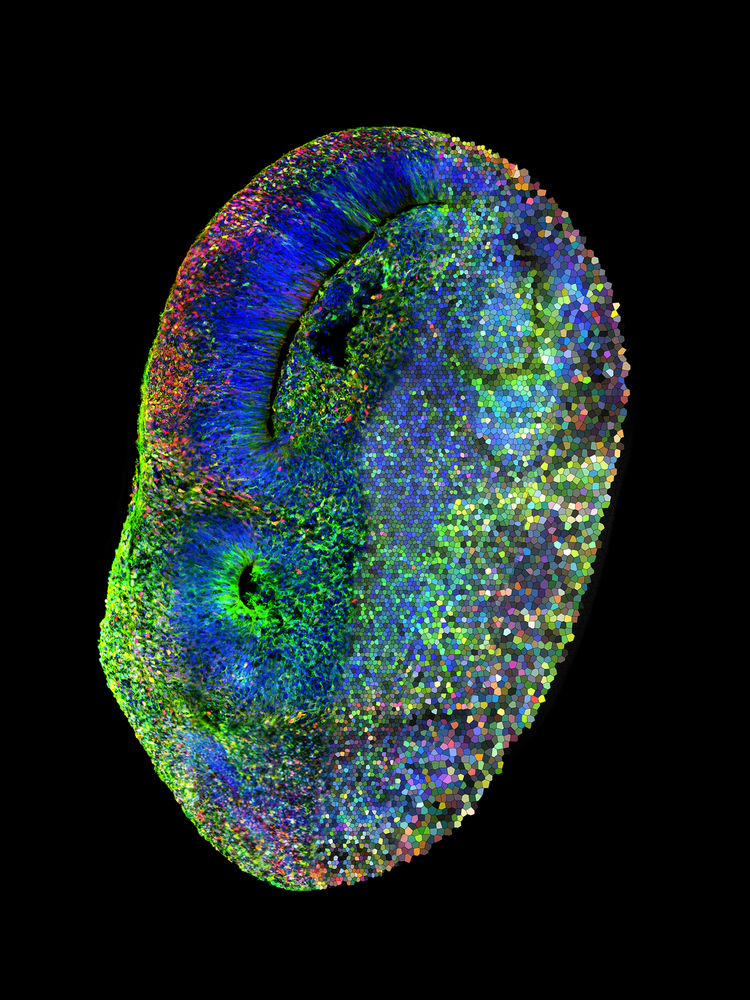

Abhilfe schaffen menschliche Modelle in Form sogenannter Hirnorganoide. Dabei handelt es sich um dreidimensionale Gewebestrukturen, die im Labor aus menschlichen Stammzellen erzeugt werden. An diesen Zellstrukturen lassen sich verschiedene Aspekte, Krankheiten und Entwicklungsstadien des Gehirns erforschen.

Mehrere Mutationen in einem Experiment

Ein Team um Institutsleiter Jürgen Knoblich hat nun gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von der ETH Zürich eine Methode namens "Choose" (Crispr-human organoids-single-cell RNA sequencing) entwickelt, die sich auf 36 Mutationen konzentriert, von denen man weiß, dass sie ein hohes Risiko für ASD darstellen. Dabei handelt es sich um Gene, die andere Gene regulieren, sogenannte Transkriptionsfaktoren.

"Wir zerstören diese Gene alle in einem Organoid, und zwar in jeder Zelle eines davon. Dann lassen wir das Organoid wachsen und bestimmen dann mit unserer Methode in jeder Zelle, welche Gene ein- oder ausgeschaltet sind", erklärt Knoblich. Die Forschenden wissen also von jeder der rund 150.000 Zellen des Organoids, welches Autismus-Gen jeweils zerstört wurde und welche Gene jeweils an oder ausgeschaltet sind. Am Computer lässt sich dann analysieren, welche Konsequenzen es hat, wenn in den verschiedenen Zelltypen Gen 1, oder Gen 2 oder Gen 3 usw. zerstört ist. Die Fachleute können also die Auswirkungen jeder Mutation auf jede einzelne Zelle jedes Zelltyps verfolgen und von jeder einzelnen Zelle den Entwicklungsverlauf abbilden.

"Das ist eine Riesenmenge an Daten, die man nur bioinformatisch auflösen kann – aber ein ganz wichtiger Datensatz, der allen, die auf diesem Gebiet arbeiten, erlaubt, nachzuschauen, was ein bestimmtes Gen im menschlichen Gehirn macht", so Knoblich. Unterscheidet man dann nicht die verschiedenen ausgeschalteten Gene, sondern nur Mutanten und Nichtmutanten, ermöglicht die neue Methode, auch nach gemeinsamen Merkmalen von Autismus zu suchen – und sich damit einer Schlüsselfrage von ASD anzunähern.

Hinweise auf gemeinsame Ursache

"Es ist ja noch nicht geklärt, ob es sich bei Autismus um eine Krankheit oder ein Symptom handelt – so wie Fieber ein Symptom und keine Krankheit ist und auf ganz verschiedene Art und Weise ausgelöst werden kann", sagt der Forscher. Tatsächlich hat das Team ein Stadium in der Entwicklung entdeckt, das ganz oft betroffen und empfindlicher ist – und zwar am Übergang zwischen den tieferen und oberen, nahe am Schädelknochen befindlichen Nervenzellschichten des Gehirns. "Das deutet darauf hin, dass Autismus wirklich eine Krankheit ist und es eine gemeinsame Ursache dafür gibt", sagt Knoblich.

Das neue System bedeutet den Angaben der Forscher zufolge einen großen Schritt vorwärts in der Erforschung krankheitsverursachender Gene. "Dadurch, dass wir alle Gene gemeinsam studieren, untersuchen wir eine Krankheit insgesamt und können Schlüsse daraus ziehen, die weit darüber hinausgehen, was man bekommt, wenn man nur einzelne Gene analysiert", betont Knoblich. Weil sich die Folgen jeder Mutation in einem einzigen Experiment zeigen, lasse sich die Analysezeit im Vergleich zu traditionellen Methoden drastisch verkürzen.

Auch für die Untersuchung weiterer Krankheiten könnte sich die Methode eignen. Menschliche Organoide gibt es inzwischen für die verschiedensten Organe, darunter Herz, Niere, Leber, Blutgefäße oder Darm. Interesse seitens anderer Forschungsgruppen bestehe bereits, berichtet Knoblich. (red, APA, 13.9.2023)