Ende Juli kletterte die Temperatur des Mittelmeers auf 28,71 Grad Celsius – es war der höchste je gemessene Wert für diese Region. Etwa zur selben Zeit konnte man bei Swimmingpool-Temperturen von über 38 Grad Celsius in den Gewässern um die Florida Keys plantschen, auch das war möglicherweise ein Weltrekord. Dasselbe Bild im Nordatlantik, wo man Ende Juli 24,9 Grad feststellte; auch diese Zahlen waren ein Novum. Mittlerweile wurde der Spitzenwert schon wieder übertroffen.

Auch bei den globalen marinen Durchschnittstemperaturen gaben sich in den vergangenen Monaten die Rekorde die Klinke in die Hand. Anfang August wurde nach Angaben des Copernicus Climate Change Service (C3S) ein vorläufiger Höchstwert von 20,96 Grad erreicht. Aber auch dabei wird es nicht bleiben – El Niño hat Fahrt aufgenommen und treibt die Meerestemperaturen in den nächsten Monaten weiter nach oben. Bei dem Wetterphänomen erwärmt sich das Meer im zentralen und östlichen tropischen Pazifik, die regionalen Meeresströmungen verändern sich und beeinflussen dabei auch andere Weltregionen.

Unverzichtbarer Wärmepuffer

Was diese Entwicklung für die Ozeane bedeutet, ist in einigen Aspekten noch unverstanden. Klar ist freilich, dass die Weltmeere als Wärmepuffer dafür sorgen, dass der Planeten überhaupt bewohnbar bleibt: 95 Prozent der Erwärmung, die der Menschen seit 50 Jahren zu verantworten hat, wurde von den Ozeanen aufgenommen. Der marine Temperaturanstieg wirkt sich auch auf den steigenden Meeresspiegel aus – und zwar nicht zu knapp: Wärmebedingte Ausdehnung ist für rund 42 Prozent des Meeresspiegelanstiegs seit 1993 verantwortlich.

Was die marinen Hitzewellen unter den Ökosystemen anrichten, lässt sich kaum abschätzen, da kratze man buchstäblich noch an der Oberfläche. Die meisten Untersuchungen von Temperaturanomalien beschränken sich auf eine Zone, die in einem Meter Tiefe endet. Doch Hitzewellen sind nicht auf den oberen Bereich beschränkt, sie kommen auch in größerer Tiefe vor mit den entsprechenden Gefahren für die dortige Fauna und Flora. Das hat ein internationales Forschungsteam herausgefunden, nachdem es einen umfassenden Blick auf die Temperaturverhältnisse in tiefe Meeresregionen geworfen hat.

Die Gruppe um Eliza Fragkopoulou von der Universität der Algarve in Faro (Portugal) bezeichnet ihre Arbeit als "ersten Versuch, marine Hitzewellen jenseits der Oberfläche zu untersuchen". "Bisher wurden solche Hitzewellen und ihre Auswirkungen vor allem an der Meeresoberfläche analysiert. Über ihre Charakteristika in tieferen Schichten wissen wir dagegen nicht viel", erklärte die Meeresbiologin.

Länger und stärker

Grundlage ihrer Studie war ein großer Datensatz aus dem Copernicus-Programm von Temperaturwerten zwischen 1993 und 2021. Die Messungen stammen aus 50 unterschiedlichen Niveaus mit einer maximalen Tiefe von 2.000 Metern. Dem stellten die Forschenden eine Analyse des Artenreichtums der Meere auf Basis von 25.000 Arten gegenüber.

Dabei entdeckten sie, dass marine Hitzewellen in 50 bis 200 Metern Tiefe intensiver und länger sind als an der Oberfläche. Vereinzelt waren diese Tiefenhitzewelle bis zu 19 Prozent stärker als oberflächliche Temperaturanomalien. Auch die Dauer dieser Hitzephasen nahm mit der Tiefe zu, solche Wärmeperioden konnten in der Tiefe noch bis zu zwei Jahre nach deren Abklingen an der Oberfläche anhalten, schreibt das Team im Fachjournal "Nature Climate Change". Das bedeutet besonders viel thermischer Stress für die artenreiche Zone in den oberen 250 Metern.

Besonders gefährdete Regionen

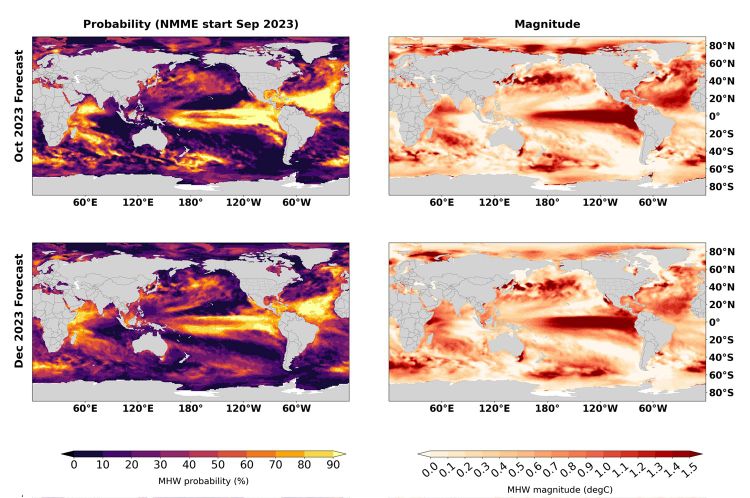

Streng wissenschaftlich herrscht eine marine Hitzewelle, wenn die Wassertemperaturen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen 90 Prozent der Messwerte des 30-jährigen Vergleichszeitraums übertreffen. Manchmal ziehen sich solche Hitzezeiten Wochen bis Monate hin und erfassen mehrere Millionen Quadratkilometer eines Meeres. Sie können in allen Meeren vorkommen und werden mit dem Klimawandel häufiger und heftiger. Das demonstriert schon die Entwicklung der vergangenen Jahre: Zwischen 1982 und 2016 hat sich die Anzahl der globalen marinen Hitzewellentage verdoppelt.

Für die Ökosysteme der Ozeane kann das dramatische Folgen haben, das zeigen auch die Ergebnisse der Forscherinnen und Forscher um Fragkopoulou. Sie identifizierten Regionen, in denen die biologische Vielfalt temperaturmäßig bereits am Rande ihres Toleranzbereiches wankt und legten diese Karte auf eine Darstellung der Zonen hoher thermischer Belastung. Dabei stellten die Forschenden rund um den Globus Überschneidungen von 22 Prozent fest. In diesen Bereichen sind die marinen Ökosysteme besonders gefährdet. Das gilt umso mehr für die oberen 250 Meter, so die Studie.

Bedrohung für die Fischerei

Umziehen dürfte keine Option sein. "Die Untersuchung spricht gegen die Annahme, dass Arten tatsächlich tiefer tauchen können, um einen besseren Lebensraum zu finden, oder dass es sicherer und 'kühler' ist, wenn sie überall tiefer leben", sagt Rainer Froese vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (Geomar), der selbst nicht an der Studie beteiligt war.

"Die Temperatur setzt eine der härtesten Grenzen für die globale Verbreitung von Arten", so der Meeresökologe. „Marine Hitzewellen sind dort am gefährlichsten, wo sie Hotspots mit endemischen Arten bedrohen, also Gebiete mit sehr einzigartigen Arten, die in ihrer Funktion durch andere unersetzlich sein können." Letztlich haben die Wärmeextreme im Ozean auch direkte Auswirkungen auf den Menschen, wie Froese betont. "Marine Hitzewellen sind in den Gebieten von Meeresfischerei, die die Ernährungssicherheit in mit Nahrung schlecht versorgten Gebieten der Welt unterstützt, besonders alarmierend.“ (Thomas Bergmayr, 20.9.2023)