Baylen Dupree ist sieben Jahre alt, als ihre Eltern kleine motorische Tics bei ihrer Tochter bemerken. Ein frühes Zeichen von Tourette. Das tägliche Leben beeinflusst es damals noch nicht, weshalb in der Familie nicht mehr darüber gesprochen wird. Mit 15 werden diese Tics plötzlich schlimmer, die Noten in der Schule werden schlechter, und auch zu Hause macht die neuropsychiatrische Erkrankung das tägliche Leben immer schwerer.

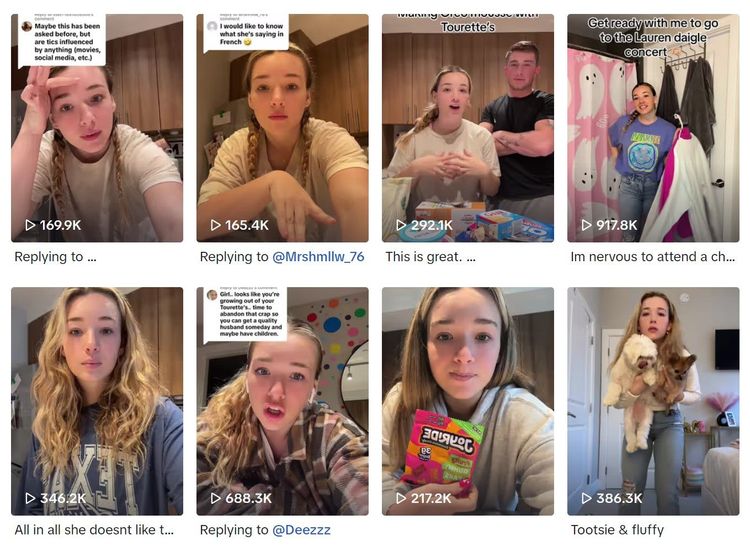

Die Suche nach einem Neurologen, der Dupree helfen soll, beginnt. Mit der Behandlung bekommt die damals 17-jährige US-Amerikanerin allerdings auch die Bestätigung via Diagnose: Sie hat tatsächlich Tourette. Wenige Wochen später wird die junge Frau dank einer weltweite Pandemie – genau wie viele andere – in den Lockdown geschickt. Die veränderte Situation verschlechtert die Symptome dramatisch, aber statt zu resignieren, eröffnet die junge Frau einen Tiktok-Account und redet seitdem offen über ihr Leiden.

Isoliert und deprimiert

"Als ich etwa 15 Jahre alt war, stieg die Anzahl meiner Tics von zehn pro Tag auf 40", erzählt Dupree in einem ihrer ersten Videos und später auch im Gespräch mit US-Magazinen wie "People". Mit dem Lockdown seien es sehr schnell 500 pro Tag geworden. "Es hat mich isoliert, es war deprimierend." Jeder Tag wurde ein Kampf, erzählt sie. Egal ob anziehen, Zähne putzen oder sich einfach an den Essenstisch setzen – alles wurde schwierig bis unmöglich. "Ich habe meinem Freund unabsichtlich ins Gesicht oder meiner Mutter eine Pfanne gegen den Arm geschlagen", so die junge Frau.

Dupree isoliert sich zunehmend, was durch die Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns noch verstärkt wird. Sie nimmt Medikamente und geht zur Therapie. Sie lernt Methoden, um die Tics zumindest minimieren zu können, durch Sport etwa oder das Hören von Musik. Aus der Schule tritt sie dennoch aus. Kurz darauf startet sie ihren Social-Media-Kanal. Auslöser, so erzählt sie, war eine Gruppe von Mädchen, die ihr in einer Shopping-Mall nachgelaufen waren und sich über sie lustig gemacht hatten. "Sie haben mich sogar mit ihren Smartphones aufgenommen", erzählt sie Jahre später in einem Interview.

Das Video geht in ihrem Umfeld viral, und es folgen unzählige, verletzende Nachrichten, die Dupree in ein noch tieferes Loch fallen lassen. Sie beginnt ihre Tics und die damit verbundene Isolation noch mehr zu hassen. Ein paar Tage später, es ist November 2021, entschließt sie sich für die Offensive. Sie eröffnet ihren Tiktok-Kanal. "Ich habe den Spieß umgedreht", erzählt sie. Nicht mehr die Verfolgte zu sein war ihr Ziel, sondern die Person, die offen über ihre Krankheit spricht und zeigt, wie sie damit umgeht. "Ich war müde vom Versteckspiel."

Offen redet sie auf ihrem Kanal über ihre Krankheit, stellt ihre Familie und ihre Hobbys vor. Dazwischen immer wieder Schimpfworte oder der Verlust der motorischen Kontrolle. Natürlich kommentieren punktuell Leute, sie würde die Krankheit nur vortäuschen, um Reichweite zu generieren. Die meisten Wortmeldungen allerdings sind unterstützend und zeigen, dass die Mission von Dupree, mehr Bewusstsein für Tourette zu schaffen, aufgeht.

Störung im Rampenlicht

Bei Tourette handelt es sich um eine neuropsychiatrische Erkrankung, bei der Ticstörung versagen die Filterfunktionen der motorischen Kontrolle. Das führt zu unkontrollierten Bewegungen wie etwa zuckenden Armen oder auch Hüpfen oder Drehen. Weiters sind Geräusche wie Grunzen oder Schnauben möglich. Das unkontrollierte Brüllen von Schimpfworten, wie es in Filmen oft dargestellt wird, ist dabei eine seltenere Ausformung, sie betrifft nur etwa zehn bis 20 Prozent jener, die sprachliche Tics entwickeln. Auch die Stimme kann versagen.

Nun stellt sich die Frage, ob es mental gesund sein kann, sich mit solch einer Störung ins Rampenlicht von moderat moderierten Plattformen zu begeben. "Das ist in der Tat ein zweischneidiges Schwert", analysiert die Medienforscherin Kathrin Karsay von der Uni Wien im Gespräch mit dem STANDARD. Ein zentraler Vorteil von Social Media gegenüber traditionellen Medien sei, dass Userinnen mit relativ viel Autonomie darüber entscheiden können, wie sie sich darstellen. "Sie bestimmen darüber, wie und in welchem Umfang sie worüber posten." Das sei deshalb von Relevanz, da in der Vergangenheit Menschen mit Tourette-Syndrom immer wieder für Eigeninteressen eingesetzt wurden, etwa um "Quote und Aufmerksamkeit" zu generieren, so die Medienwissenschafterin. Dieser Stigmatisierung können die Betroffenen nur dann entfliehen, wenn sie ihre eigene Perspektive einbringen und "Zugehörigkeit zu einer Community" vermitteln können.

Karsay zitiert eine Studie aus dem Jahr 2022, die das auf Social Media oftmals verzerrte Bild von Tourette zeigt. Expertinnen und Experten analysierten die 100 meistgesehenen Videos mit dem Hashtag #Tourette und kamen zu dem Ergebnis, dass die Darstellung von Tourette-Symptomen nicht repräsentativ sind. Die Symptome waren in den besagten Videobeiträgen "viel stärker und extremer" als in einem typischen klinischen Sample. Karsay: "Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht ist dies auch nicht weiter verwunderlich, da extreme, sehr emotionale oder polarisierende Inhalte auf Social Media in der Regel auch mehr Aufmerksamkeit und daher Views und Likes generieren."

Vorsicht geboten

Ob Dupree mit ihren Auftritten tatsächlich primär positive Awareness für Tourette bewirkt, ist sich die Forscherin nicht sicher. Grundsätzlich sei es wichtig, Awareness zu schaffen und Krankheiten zu "entstigmatisieren". Andererseits würde man in der Forschung in jüngerer Vergangenheit auch ein sogenanntes "Awareness-Paradox" feststellen. Wenn eine Krankheitsbild, beispielsweise Depressionen oder Angststörungen, vermehrt auftritt, dann gebe es laut Expertin in der Regel auch mehr Aufklärungsarbeit, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. Das würde die Früherkennung begünstigen. Leider kommt es dabei aber zwangsläufig auch zu "Selbstdiagnosen und Überinterpretation", wie es die Forscherin nennt. Dann werde beispielsweise eine stressige Lebensphase fälschlicherweise als Angststörung identifiziert oder eine unliebsame Charaktereigenschaft als ADHS. Die vermehrten Diagnosen führten so wiederum zu mehr Aufklärungsarbeit.

Social Media könne laut Karsay zwar Aufklärung leisten, bliebe aber aufgrund des Formats meist recht oberflächlich. Irgendwie träfen Videos mit Titeln wie "Fünf Anzeichen einer hochfunktionalen Angststörung" ja auf die meisten Menschen zu, erklärt die Medienwissenschafterin. "Das ist auch als Barnum-Effekt bekannt" und funktioniere wie bei den Horoskopen, die ungenau genug sind, sodass sich jeder damit identifizieren kann. Das sei auch das Ziel solcher Videos, sagt Karsay. Sie sollen verbreitet und geklickt werden – das spiele nun einmal in die Aufmerksamkeitsökonomie von Social Media.

DER STANDARD fragt die Medienwissenschafterin nach einem Tipp, den sie Jugendlichen geben würde, die sich mit Tourette auf eine ähnliche Weise wie Dupree präsentieren wollen. Karsay überlegt kurz. "Das ist eine sehr individuelle Entscheidung", meint sie. Nach ihren Erfahrungen würde sie zur Vorsicht raten. "Man sollte sich darüber bewusst sein, dass man sich auf Social Media einer sehr breiten Öffentlichkeit präsentiert. Und leider verleitet die Anonymität viele Userinnen und User zu beleidigenden und verletzenden Kommentaren oder sogar zu systematischem Mobbing."

Dieses Mobbing musste auch die heute 21-jährige Dupree erleiden. Mittlerweile kann sie es aber ignorieren und beackert auch andere Social-Media-Kanäle. Instagram zum Beispiel. Dort hat sie mittlerweile auch mehrere Millionen Follower, obwohl sie meist nur Fotos von sich postet. (Alexander Amon, 26.10.2023)