Keine vier Tage ist es her, da rief die Forschungseinrichtung National Ignition Facility in Kalifornien ihre jüngsten Erfolge auf dem Gebiet der Kernfusion ins Gedächtnis. Eine Reihe von am Montag veröffentlichten Studien bestätigte offiziell die Fortschritte der vergangenen Jahre. Einer sticht dabei besonders hervor: Im Dezember 2022 war es mit dieser speziellen Art von Fusionsreaktor erstmals gelungen, mehr Energie herauszubekommen, als für das Auslösen der Fusionsreaktion in den Brennstoff geschossen wurde.

Bei der sogenannten Trägheitsfusion wird in winzige Pellets verpacktes Deuterium und Tritium per Hochleistungslaser zur Fusionsreaktion gebracht. Trotz dieser Erfolge ist man von einer wirtschaftlichen Nutzbarkeit dieser Technik noch weit entfernt, zu viele Hürden blockieren den Weg zu einer sinnvoll hochskalierten Variante.

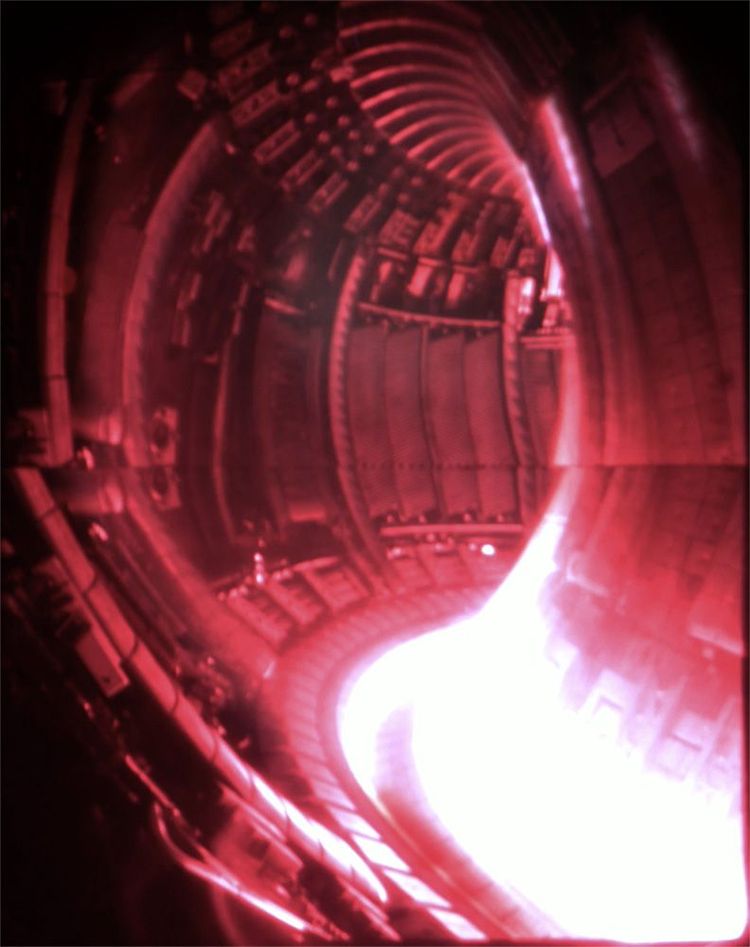

Tokamak-Reaktor

Auf einem anderen Prinzip basiert der Tokamak-Reaktortyp: Hierbei wird ein Gas aus Wasserstoffisotopen in einer ringförmigen Vakuumkammer eingeschlossen. Starke Magnetfelder halten das auf über 150 Millionen Grad Celsius aufgeheizte Wasserstoffplasma von den Innenwänden des Torus fern und sorgen dafür, dass es an Ort und Stelle bleibt. Dieser Konstruktionsweise billigen Fachleute eine größere Chance auf Realisierung in überblickbaren Zeiträumen zu.

Ein solcher Tokamak-Reaktor steht im britischen Culham bei Oxford. Die Versuchsanlage Jet (für Joint European Torus) ist gleichsam der Vorgänger des europäischen Großprojekts Iter am südfranzösischen Kernforschungszentrum Cadarache. Doch seine Zeit ist abgelaufen: Das weltgrößte Experiment nach dem Prinzip des magnetischen Einschlusses wird fast 40 Jahre nach der Inbetriebnahme stillgelegt, die aufwendigen Abbauarbeiten haben bereits begonnen.

69 Megajoule

Doch Jet verlässt die Fusionsforschung mit einem veritablen Knall: Bei den letzten Experimenten an dem Versuchsreaktor wurde Fusionsenergie in bisher unerreichter Höhe erzeugt. Nach der vor zwei Jahren am Jet erzielten Rekordenergie von 59 Megajoule (MJ) wurden nun sogar 69 MJ produziert, berichtete Eurofusion, das Forschungskonsortium, das Jet betreibt. Bei den Experimenten wurde ein von österreichischen Forschern mitentwickeltes Betriebsszenario für Fusionsreaktoren erfolgreich erprobt.

Um die gleiche Energiemenge wie beim neuen Höchstwert zu erreichen, "hätte es etwa zwei Kilogramm Braunkohle gebraucht – also rund zehn Millionen Mal so viel", erklärte das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching bei München, das an dem Projekt beteiligt ist. Auch bei diesem Rekord ist freilich insgesamt keine positive Energiebilanz zu verzeichnet – es musste also mehr Heizenergie ins Plasma investiert werden als an Fusionsenergie erzeugt werden. Tatsächlich ist ein "Energiegewinn" physikalisch mit Jet und allen anderen derzeitigen Magnetfusionsexperimenten weltweit nicht möglich. Denn für eine positive Energiebilanz müssen diese Fusionsanlagen eine bestimmte Größe überschreiten, was beim in Bau befindlichen Iter der Fall sein wird.

20 kWh aus 200 Mikrogramm Brennstoff

Vereinfacht dargestellt wird bei der Kernfusion in einem Tokamak-Reaktor elektrischer Strom durch eine mit Deuterium und Tritium befüllte Donut-förmige Vakuumkammer geschickt. Das Gas wird dabei ionisiert, es bildet sich ein heißes Plasma, in dem die energiegeladenen Teilchen immer wieder zusammenstoßen und sich weiter erhitzen.

Zusätzliche Heizsysteme sorgen dafür, dass die für die Fusion erforderlichen Temperaturen von 150 bis 300 Millionen Grad Celsius erreicht werden. Unter diesen höllischen Bedingungen werden die Teilchen schnell genug, dass sie die natürliche elektromagnetische Abstoßung überwinden und die starke Kernkraft die Kerne aneinander schmiedet. Aus dem gleichen physikalischen Prinzip bezieht die Sonne ihre Strahlkraft.

Bei den letzten Experimenten am Jet Anfang Oktober wurden mit nur 200 Mikrogramm Deuterium und Tritium für 5,2 Sekunden 69 MJ Energie erzeugt. Zum Vergleich: Bei den Experimenten am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien wurden aus 220 Mikrogramm Brennstoff 3,88 Megajoule Energie gewonnen. "69 MJ sind zwar nur 20 Kilowattstunden (kWh), also so viel wie meine Solaranlage an einem sonnigen Tag im Jänner produziert – aber dennoch ein wichtiger Schritt in der Fusionsforschung", erklärte Georg Harrer vom Institut für Angewandte Physik der Technischen Universität (TU) Wien und vom Österreichischen Fusionsforschungsprogramm an der Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

Machbarkeitsstudie Iter

Denn bei den Experimenten wurde das gleiche Brennstoffgemisch verwendet, das auch in kommerziellen Fusionskraftwerken zum Einsatz kommen wird. "Das zeigt, welch fortschrittliches Know-how im Laufe der Zeit entwickelt wurde", betonte Fernanda Rimini vom Jet. Deuterium und Tritium werden auch schwerer und überschwerer Wasserstoff genannt. Während gewöhnliche Kerne von Wasserstoffatomen nur ein Proton enthalten, hat Deuterium zusätzlich noch ein Neutron, Tritium sogar zwei Neutronen im Atomkern. Deuterium lässt sich einfach aus Wasser gewinnen. Tritium jedoch ist weit schwerer aufzutreiben, es entsteht als Nebenprodukt in Atomkraftwerken, und für seine Herstellung wird Lithium benötigt.

Deuterium und Tritium sollen auch in dem in Bau befindlichen Testreaktor Iter in Südfrankreich zu Einsatz kommen, der – nach vielen Verzögerungen – nach derzeitigen Plänen in den 2030er-Jahren in Betrieb gehen soll. Der International Thermonuclear Experimental Reactor, an dem China, die Europäische Union, Indien, Japan, Südkorea, Russland und die USA beteiligt sind, soll die wissenschaftliche und technologische Machbarkeit der Fusionsenergie demonstrieren.

Erfolgreiches Betriebsszenario

"Iter wird doppelt so groß wie Jet, mit dem zehnfachen Plasmavolumen und einer angepeilten Fusionsleistung von 500 Megawatt – das ist schon vergleichbar mit einem kalorischen Kraftwerk", sagte Harrer. Ein großes Problem für die Realisierung der Kernfusion ist es, die Wände derartiger künftiger Fusionsreaktoren vor dem heißen Plasma zu schützen. Dafür gibt es verschiedene Vorschläge – einige davon wurden bei den abschließenden Experimenten am Jet erstmals in einer Deuterium-Tritium-Umgebung getestet.

Darunter war auch ein Betriebsszenario, das vor zwei Jahren von den beiden TU-Forschern Friedrich Aumayr und Georg Harrer gemeinsam mit deutschen Kollegen im Fachjournal "Physical Review Letters" vorgestellt wurde. Nachdem sie es bereits an kleineren Maschinen getestet hatten, wurde es zuletzt erstmals am Jet erprobt.

Statt großer, potenziell zerstörerischer Instabilitäten des Plasmas ("Typ-I ELM"-Ausbrüche) werden in diesem Betriebsmodus bewusst viele kleine Instabilitäten produziert, die für die Wände des Reaktors unproblematisch sind. Aufgrund dieses Erfolgs sei zu erwarten, dass dieses Szenario auch in zukünftigen größeren Fusionsreaktoren wie Iter umsetzbar sein wird, betonte Harrer.

Lehrreiches Ende

Obwohl Jet nun langsam in seine Bestandteile zerlegt wird, ist es mit seinem wissenschaftlichen Nutzen keineswegs vorbei. Selbst vom Ende könne man "immer noch extrem viel lernen", betonte Harrer. Schließlich sei das die erste Deuterium-Tritium-Anlage dieser Größe, die außer Betrieb genommen wird.

Bei der Kernfusion fällt zwar im Gegensatz zur Kernspaltung während des Betriebs kein Atommüll an, allerdings werden im Laufe der Jahre die Reaktorwände radioaktiv – was Kritiker der Kernfusion neben den hohen Kosten und dem Zuspätkommen der Technologie für die Energiewende bemängeln. Am Beispiel von Jet kann man laut Harrer jedenfalls nun testen, wie man einen Fusionsreaktor abbaut, wie vorsichtig man dabei sein muss und wie lange das dauert. Fachleute gehen davon aus, dass die akribische Prozedur rund 17 Jahre dauern wird. (tberg, red, APA, 8.2.2024)