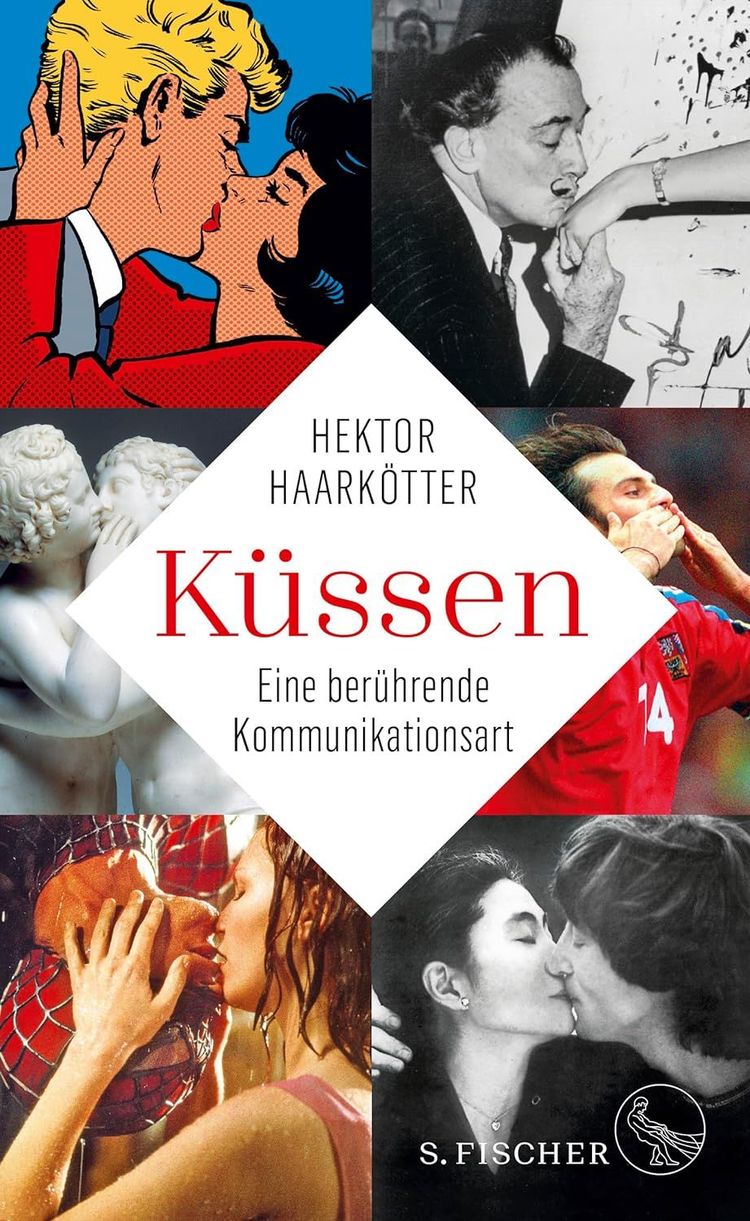

Ein paar Sachen wusste man ja bereits: dass es ein Gegenüber braucht, um einen Kuss hinzubekommen, und dass es nicht schadet, wenn man sich vorher die Zähne putzt. Aber dass man in so vielen Ländern der Erde von der ganzen Schmatzerei gar nichts wissen möchte und dass der Kuss als Massenkommunikationsform in diesen Tagen wieder am Verschwinden ist – darüber und über noch viel anderes klärt der Kommunikationswissenschafter Hektor Haarkötter im Gespräch mit dem STANDARD auf.

STANDARD: Sie haben ein Buch geschrieben, das nur knapp die Hälfte der Menschheit interessieren wird, weil nur diese Hälfte sich küsst.

Haarkötter: Wobei aber natürlich auch die andere Hälfte, die sich nicht küsst, Interesse an dieser schönsten aller Kommunikationsformen verspüren könnte!

STANDARD: Geküsst wird vor allem im indoeuropäischen Sprach- und Kulturraum. Ist das womöglich auch ein Grund dafür, warum so viele Menschen zu uns drängen?

Haarkötter: (lacht) Das wäre dann ja nicht der schlechteste Grund! Und wenn alle, die hierherkommen, sich aufs Küssen beschränken würden, dann hätten wir doch ein ziemlich friedliches Miteinander.

STANDARD: Vor ungefähr 5000 Jahren begann die Erfolgsgeschichte des Kusses, 3000 Jahre später beklagte sich der römische Dichter Martial: "Unmöglich ist es, den Küssern zu entkommen!"

Haarkötter: Während der Römerzeit erlebte das Küssen eine riesige Blüte, der man mit Gesetzen und Verordnungen gegen das übermäßige Küssen in der Öffentlichkeit begegnete; wir kennen die linguistischen Unterscheidungen der Kussarten – je nachdem, wer von wem zu welchem Zwecke geküsst wurde. Die Römer müssen also die ersten Kussweltmeister gewesen sein. Um das Jahr 1500 schwärmte Erasmus von Rotterdam dann über die Engländer: "Wohin du kommst – nichts als Küsse!"

STANDARD: Die Ohrläppchen unserer Mitmenschen sollen sich ausschließlich zu dem Zwecke gebildet haben, dass wir mit unserem Mund daran herumzuzeln können. Der Kuss hat aber, wie Sie schreiben, nichts Biologisches.

Haarkötter: Und vor allem auch nichts rein Sexuelles. Dass das eine hin und wieder gleichzeitig mit dem anderen praktiziert wird, heißt ja zwangsläufig nicht, dass es miteinander verbunden sein muss. Ich schlafe ja auch öfter mal vor dem Fernseher ein, ohne dass ich den Fernseher zwingend brauche, um einzuschlafen. Der Kuss ist vielmehr eine Form der Kommunikation, die wir Menschen erfunden haben. Er folgt Regeln, die wir ständig ändern können.

STANDARD: Faule Zähne samt schrecklichem Mundgeruch stemmten sich lange Zeit gegen den Erfolgslauf des Kusses.

Haarkötter: Wenn wir uns die großen Bögen in der Kommunikationsgeschichte des Küssens anschauen, dann sehen wir, dass es beim Küssen immer wieder auch Tiefs gab. In Zeiten, in denen besondere Aufmerksamkeit auf hygienische oder medizinische Indikationen gelegt wurde, hatte das Küssen keine große Chance, was wir ja gerade erst während der Corona-Pandemie wieder erfahren mussten.

STANDARD: Eine weitere Spaßbremse war und ist die katholische Kirche.

Haarkötter: Dabei dekretierte der Apostel Paulus noch: "Gebt euch alle einen Kuss zum Zeichen des Friedens, wenn ihr zusammenkommt." Und das hat man sehr, sehr wörtlich genommen, wohl auch deswegen erlebte die Urkirche regen Zulauf. Aber ja, bald entwickelte sich die Kirche von einer sehr lustvollen Religion hin zu einer doch sehr lustfeindlichen.

STANDARD: Irgendwann hat sie nur noch das Küssen der Schwiegermutter erlaubt. Ein absoluter Tiefpunkt?

Haarkötter: Einer von vielen. Papst Innozenz III. hat dem Küssen dann ja auch in der Liturgie den Garaus gemacht.

STANDARD: Ein Kuss, schreiben Sie, bedarf keiner Definition.

Haarkötter: Unter den Kommunikationsarten steht der Kuss ziemlich einzigartig da, auch als Kuriosum: Es ist orale Kommunikation ohne die Möglichkeit verbaler Kommunikation. Alles, was wir sonst mit Sprache transportieren, geht mit Küssen nicht. Es ist eine regressive Kommunikationsform, wir fallen zurück in eine Zeit, als wir mit Händen und Füßen kommunizierten. So wie Affen das immer noch tun, wenn sie sich gegenseitig streicheln und kraulen. Wir drücken mit dem Kuss Dinge aus, die wir nicht verbalisieren können, geben dabei aber gefühlsmäßig auch sehr viel von uns preis.

STANDARD: Und wenn’s wirklich gut ist, "verschmelzen" wir, wie es so schön heißt.

Haarkötter: Beim Küssen kann durchaus die Ratio ausgeschaltet werden, dann haben wir uns nicht mehr im Griff.

STANDARD: Nicht im Griff hatte sich auch der spanische Fußballverbandspräsident Luis Rubiales, als er der Spielerin Jenni Hermoso seine Lippen auf die ihren drückte. Sie schreiben aber, dass das streng genommen gar kein Kuss war.

Haarkötter: Ein Kuss ist immer symmetrisch, gewaltfrei, egalitär und passiert im Einverständnis. Man kann einen Kuss niemandem aufzwingen, so wie man auch andere Kommunikationsformen niemandem aufzwingen kann. Ein Chinese kann mich anschreien, so viel er will, ich werde ihn trotzdem nicht verstehen, weil ich seine Sprache nicht spreche. Was Herr Rubiales gemacht hat, war daher mit Sicherheit ein Übergriff, vielleicht sogar eine Gewalttat. Aber nichts, was man mit Fug und Recht einen Kuss nennen könnte. Das würde den Kuss auch entwerten!

STANDARD: Einer, der sich mit Küssen erst gar nicht lange aufhält, lebt in Florida, wo ein Gesetz nach wie vor den Kuss auf die Brust einer Frau verbietet. Könnte das ein Grund dafür sein, dass Donald Trump insgesamt so wütend ist?

Haarkötter: Trump steht dafür, dass der Kuss wieder auf dem Rückzug ist. Er greift Frauen ja, wie wir aus Tonbandaufnahmen wissen, lieber sofort an die Geschlechtsteile, und das ist gewiss keine Zuneigungsgeste, wie sie der Kuss ist. Die Welt wäre eine deutlich friedlichere, wenn die Menschen mehr küssen würden.

STANDARD: Auf der Leinwand schauen wir uns den Kuss gerne an, im öffentlichen Raum hingegen wollen wir uns das Geschmatze lieber nicht anhören.

Haarkötter: Man kann durchaus verstehen, warum es so viele Kulturen gibt, in denen der Kuss gar keine Rolle spielt, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Bei uns im Westen wurde vielleicht auch mit Unterstützung des Kinofilms, in dem über Jahrzehnte exzessiv geküsst wurde und wo wir uns darauf verlassen konnten, dass ein Kuss das Happy End des Films einläutet, die Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit verschoben. Aber auch aus unseren Kinos ist der Kuss praktisch verschwunden.

STANDARD: Dafür kann er immer noch zum Politikum geraten, so wie der zwischen Madonna und Britney Spears im Jahr 2003.

Haarkötter: Die Erregung darüber erzählt viel über die Prüderie der amerikanischen Gesellschaft.

STANDARD: 76 Tage unserer durchschnittlichen Lebenszeit küssen wir. Der längste Kuss der Welt dauerte 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden. Florian Silbereisen küsste innerhalb von 60 Sekunden 117 Frauen auf die Wange. Ihr Ausblick aber ist ein trüber.

Haarkötter: Medien- und kulturgeschichtlich kann man ganz objektiv feststellen, dass die große Zeit des Küssens vorbei ist. Mit Ausnahme der besonderen Umstände der Pandemie spielt Küssen schlicht keine Rolle mehr in der öffentlichen Wahrnehmung. Untersuchungen zur Sexualität von Jugendlichen zeigen auch, dass Küssen nicht mehr aufregend ist von 13 bis 18, sondern bestenfalls mit 13, und dann wird zu heftigeren Arten der Körperkommunikation übergegangen. Damit fallen natürlich die Botschaften, die wir uns in einer Gesellschaft über das Küssen mitgeteilt haben – die der Zuneigung und der Liebe – weg. Uns immerhin war es eine selige Zeitlang gegönnt, uns öffentlich zu küssen. Exzessivere Formen der Kommunikation wie Pornografie sind uns in der Öffentlichkeit hingegen nicht erlaubt. Ich sehe da also keine neuen gesellschaftlichen Übersetzungsleistungen, die der Kuss eine ganze Weile lang ziemlich tauglich erfüllt hat.

STANDARD: Wollen wir trotzdem mit einem wunderschönen Gedicht aufhören: "Hast du die Lippen mir wund geküsst, so küsse sie mir wieder heil. Und wenn du bis Abend nicht fertig bist, so hat es keine Eil", schrieb Heine. Haben Sie selbst ein liebstes Kussgedicht?

Haarkötter: "Gib mir tausend Küsse, darauf hundert, dann tausend weitere, dann ein zweites Mal hundert, darauf ununterbrochen weitere tausend, danach hundert." Diese Zeilen des römischen Dichters Catull sind zweitausend Jahre alt, aber wir können uns immer noch in den damaligen Menschen hineinversetzen, wenn wir das lesen. Da sieht man nicht nur die Macht der Poesie, sondern auch die Macht des Küssens, wenn sie so große Zeiträume umspannen kann.

STANDARD: Sie bleiben also ein Fan?

Haarkötter: Unbedingt!

(Manfred Rebhandl, 10.2.2024)