Als Popliterat betrat Rainald Goetz die Bühne der Gegenwartsliteratur standesgemäß, als Berserker mit wasserstoffblondem Haar. Im Wettstreit um den Ingeborg-Bachmann-Preis 1983 ritzte er sich, ohne vom Blatt aufzuschauen, geduldig die Stirn. Dichterblut ist kein Himbeersaft. Der Text, den der Jüngling benetzte, nannte sich Subito. Netz-Zeit ist Jetztzeit. Den Preis gewann damals ein anderer. Doch Goetz' Prosa erregte ob ihrer manischen Präzision weithin Aufsehen.

Zeitgenössisch sein; Gegenwartsnähe suchen, ohne borniert zu sein; sich kopfüber in Fässer voll mit Druckerschwärze stürzen: Goetz, der studierte Psychiatriearzt aus München, schrieb fortan zum Herzschlag der besten Musik (Rave, 1998). Sein Autoren-Ich, eine Art multipler Wahrnehmungsapparat, lebt bis heute im Schleudergang der Druckerpressen.

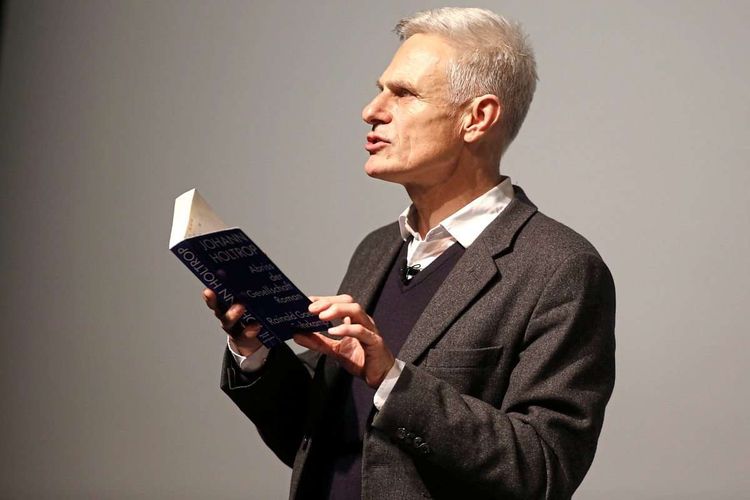

Von deren allmählichem Verstummen handelt auch ein neuer Reader. Er ist jetzt rechtzeitig zum 70er erschienen: wrong, ein Band voller "Textaktionen", Essays, Reden und Interviews. Sie zeigen Goetz als Popliteraten mit Tarnkappe. Nach dem Misserfolg seines furiosen Wirtschaftsromans Johann Holtrop (2012) schien er abgetaucht. Gerüchten zufolge hat Goetz bis heute weitaus mehr Romane weggeworfen als veröffentlicht.

So war es dem geduldigen Leser wiederholt mit Goetz ergangen: Während der 1980er und 1990er saß der vordem begeisterte Galerienbesucher und Partygeher während langer Phasen mit spitzem Blei vor dem Fernseher. Die Mitschriften bildeten Textgebirge. Aus denen quiekte und schrillte der Sound der alten, neuen Bundesrepublik.

Athlet auf dem Sprung

Heute, ein, zwei digitale Revolutionen später, feiert Goetz das Beharrungsmoment des altmodischen, gedruckten Textes. Ein Foto aus jüngster Vergangenheit zeigt ihn in seinem Berliner Arbeitszimmer. Andächtig kniet er, wie ein gealterter Athlet, noch immer zum Sprung bereit, vor ringsum ausgelegten Zeitschriften und Katalogen. Mittendrin Bücher, denen sein Schreiben den unverkennbaren Sound verdankt, Titel von Heinz Bude oder Dieter Wellershoff.

Niemand anderer schließt die Welt bereitwilliger in die Arme als Goetz. Ihm schwebt eine sachliche, von allen Subjektanteilen gereinigte Wiedergabe von Menschen und Objekten vor. Dabei unterläuft ihm Wirrsal: "Ichzerstörungstext, Wortirrsinn, Ideengestammel, Theorie" – aus solchen Ingredienzien verfertigt und verfugt Goetz seine vibrierenden Ich-Protokolle.

Er nennt sie bei Bedarf Loslabern (2009). Der Effekt ist verblüffend: Die gesamte Berliner Republik – der Bundestag, den er Anfang der Nullerjahre wiederholt zum Zwecke der Mitschrift aufsuchte – verhält sich fiktional, wie aus dem Kugelschreiber geflossen.

Andererseits betrachtet der Protokollant bis heute fasziniert die Filter, die sich zwischen ihn und seine Wahrnehmung schieben. Goetz kann von Benjamin von Stuckrad-Barre schreiben, von Joachim C. Fest oder von Moritz von Uslar. Als Journalisten und Schlüsselromanciers sind sie Stimmungsbildner, Meinungsmacher. Berlin-Mitte ist ihr gemeinsamer Webteppich. Geknüpft wird dieser aus Gossip und Headlines, aus Geltungssucht und dem dazugehörigen Jargon. Goetz behandelt die Vögte der Öffentlichkeit, als wären sie Figuren aus einem mittleren Goethe-Roman. Das weitaus Beste, was ihnen hat passieren können.

Betrübter Ton

Heute hat sich Goetz' Anspruch auf Vergegenwärtigung überlebt. Begriffe wie MeToo finden kaum noch Eingang in seine "geistigen Assoziationskaskaden". Putins Überfall auf die Ukraine ist dem Autor einen verrutschten Eintrag wert. Ein Ton der Betrübnis hat sich in den gebirgswasserklaren Sound von einst gemengt. Zeitgenossenschaft zehrt. Immerhin weiß Goetz alle Drucksachen auf seiner Seite. Zeitungen vergilben unter seinen Augen wie "uraltes ehrwürdiges Pergament". Insofern ist Goetz, der Medienjunkie, der ideale Anti-Karl-Kraus.

Seine letzten drei Stücke – kolossale Überforderungen jedes Stadttheaters – sind jetzt überdies gesammelt erschienen. Alle Bände der Goetz-Literatur – mehr als 20 Bücher – bilden den ultimativen Kommentarband zur Wirklichkeit. Wenn man irgendwann wissen möchte, wie die letzten 50 Jahre so gewesen sind, wird man Goetz lesen. Diesen Freitag feiert der ewige Jüngling seinen 70er. (Ronald Pohl, 24.5.2024)