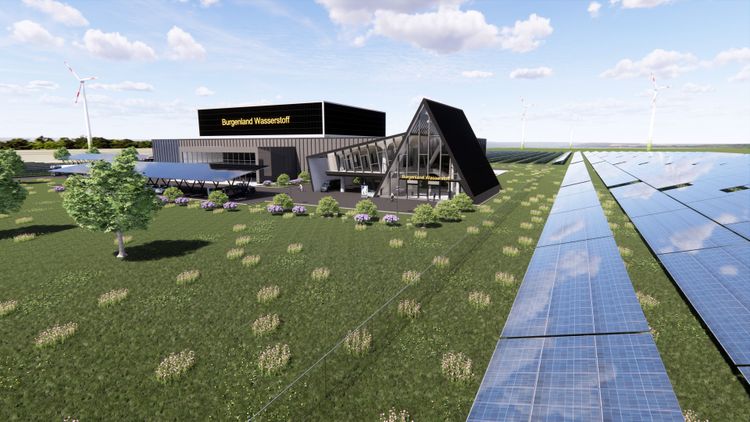

Fast wie ein modernes Büro soll die Anlage aussehen: mit großer Glasfassade, einem von Solaranlagen überdachten Parkplatz, inmitten riesiger PV-Freiflächen-Anlagen und dutzender Windräder. In den kommenden Jahren soll in der Gemeinde Zurndorf im Nordburgenland eines der größten Wasserstoffprojekte Österreichs entstehen – eine Anlage, die ab 2031 40.000 Tonnen grünen Wasserstoff im Jahr und damit ein Drittel des österreichischen Bedarfs erzeugen soll. Mit der sich Wind- und Sonnenenergie saisonal speichern lässt und die über eine neue Pipeline auch Industriebetriebe bis nach Wien mit sauberem Gas versorgen soll.

Einzige Voraussetzung für die Produktion: genügend Strom und Wasser, um Wasserstoff aus Wasser mittels Elektrolyse herzustellen. Windräder und damit grünen Strom gibt es im Burgenland zwar viel, Wasser an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten hingegen weniger. Eine derart große Wasserstoffanlage könnte zu neuen Nutzungskonflikten in einer zunehmend trockener werdenden Region führen, so die Befürchtungen einiger Landwirte in der Region.

Auch in anderen Ländern der Welt stößt die wachsende Wasserstoffproduktion immer wieder auf Kritik, zu viel Wasser zu verbrauchen. Das Problem: Gerade dort, wo es viel Sonne und Wind für sauberen Strom gibt, mangelt es häufig an Wasser. Könnte neben sauberem Strom auch der Wasserbedarf zu einem Hemmschuh für die Produktion von grünem Wasserstoff werden?

Verteilungskampf ums Wasser

Beim Wasserstoffprojekt in Zurndorf ist es vor allem dessen geplante Lage unweit des Neusiedler Sees, die einigen sauer aufstößt. Seit Jahren ist Wasser dort ein heikles Thema. In den vergangenen Sommern ist der See immer wieder auf niedrige Pegelstände abgesunken, was zu vielen Diskussionen über die Wassernutzung und die Bewässerung in der Region geführt hat. Durch den Klimawandel könnte die Trockenheit und gleichzeitig der Wasserverbrauch in Ostösterreich noch zunehmen, warnen Forschende.

"Aktuell sieht es mit den Wasserständen gut aus, aber wer weiß, wie lange das noch anhält", sagt Werner Falb-Meixner, Bauernbund-Obmann des Bezirks Neusiedl am See. Ein paar trockene Wochen reichen aus, dann beginne der "Verteilungskampf" ums Wasser von neuem. "Dann wird es lustig." Dass durch das Wasserstoffprojekt, das die Burgenland Energie gemeinsam mit dem Verbund in der Region plant, bald noch mehr Grundwasser entnommen werden soll, hält er für bedenklich. "Wasser ist in diesem Ausmaß hier nicht vorhanden."

Verbrauch überschaubar

Bei der Burgenland Energie und dem Wasserleitungsverband Nordburgenland, der für die Wasserversorgung der Region zuständig ist, hält man die Sorgen zum Wasserverbrauch der Anlage für unbegründet. "Im Vergleich zu der Menge an Wasser, die die Landwirtschaft für die Bewässerung braucht, hält sich der Verbrauch sehr in Grenzen", sagt Helmut Herlicska, technischer Leiter beim Wasserleitungsverband Nordburgenland. Die Anlage benötige mit 500.000 Kubikmeter Wasser im Jahr lediglich zwei Prozent jener Wassermenge, die Landwirte aus den rund 6000 genehmigten Feldbrunnen im Nordburgenland für die Bewässerung entnehmen dürfen.

"Es sollte uns einen Brunnen wert sein, um uns unabhängig von russischem Gas zu machen", sagt Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie. Gerade das Nordburgenland sei extrem abhängig von ausländischem Erdgas. Um bis 2030 klimaneutral und energieunabhängig zu werden, brauche das Land vor allem auch grünen Wasserstoff. Dennoch habe sich das Projekt durch Auflagen und die schwierigen Rahmenbedingungen bereits um zwei Jahre nach hinten verschoben.

16 Liter pro Sekunde

Falb-Meixner ist von den Argumenten zum Wasserverbrauch nicht überzeugt. "Es kommt immer auf die Relation an, die man sich anschaut", sagt er. Insgesamt gebe es in der Region vielleicht genug Wasser für das Projekt. Aber lokal könne es schnell zu Engpässen bei einzelnen Brunnen kommen. "Ich wollte damals als Bürgermeister am selben Ort, wo jetzt die Wasserstoffanlage stehen soll, einen Golfplatz bauen, aber es gab nicht genügend Wasser dafür. Wie soll das dann für eine so große Anlage funktionieren?", sagt Falb-Meixner. Stattdessen solle man den Strom dorthin transportieren, wo es genug Wasser gebe, etwa zur Donau, und dort Wasserstoff produzieren.

Dass es lokal betrachtet durch die Anlage zu Engpässen beim Wasser kommen kann, hält Herlicska für sehr unwahrscheinlich. "Das muss alles wasserrechtlich bewilligt werden. Damit ist gesichert, dass Wasser weiterhin nachhaltig verfügbar ist", sagt er. Umfangreiche Voruntersuchungen hätten zudem nachgewiesen, dass das Wasserdargebot nachhaltig vorhanden sei. In der letzten Ausbaustufe des Projekts, die 2031 abgeschlossen sein soll, benötige die Anlage im Durchschnitt circa 16 Liter Wasser pro Sekunde. Bei einem einzigen Feldbrunnen können zwischen 20 bis 40 Liter pro Sekunde entnommen werden. Zudem bekomme die Anlage nicht Trinkwasser, sondern Rohwasser, das für die Trinkwasserversorgung erst weiter aufbereitet werden müsste.

Sauberes Wasser nötig

Neun Liter Wasser sind nötig, um mittels Elektrolyse ein Kilogramm Wasserstoff herzustellen. "Das geht aber nur, wenn ich schon hochreines, sauberes Wasser habe", sagt Viktor Hacker, der an der TU Graz zu grünem Wasserstoff forscht. Denn unbehandeltes Meerwasser oder Leitungswasser komme für die Elektrolyse nicht infrage. Rechne man die Aufbereitung des Wassers mit ein, brauche man meist über 20 Liter Wasser pro Kilogramm Wasserstoff, bei der Meerwasserentsalzung noch deutlich mehr.

Kann das künftig zum Problem werden? Immerhin sprießen im Zuge der Energiewende nicht nur im wasserreichen Österreich, sondern auch in vielen trockenen Ländern immer mehr Wasserstoffanlagen aus dem Boden. Das Versprechen: grünen Wasserstoff zu erzeugen – also Wasserstoff, der mit erneuerbarem Strom produziert wird und der künftig statt Erdgas in der energiehungrigen Industrie zum Einsatz kommen soll oder mit dem Strom aus Solar- und Windanlagen vom Sommer in den Winter hinein gespeichert werden kann. Laut einer Studie des Hydrogen Council und McKinsey & Company stehen bis 2030 weltweit Wasserstoffprojekte und dazugehörige Infrastruktur im Wert von 570 Milliarden US-Dollar in den Startlöchern.

Meerwasserentsalzung

"Aus globaler Sicht ist der Wasserbedarf für Wasserstoffanlagen vernachlässigbar klein", sagt Hacker. Lokal könne es aber durchaus zu Wasserengpässen kommen. Länder wie Chile oder der Oman, die in den kommenden Jahren zu den größten Wasserstoffexporteuren der Welt werden wollen, sind nicht gerade für ihren Wasserreichtum bekannt – ebenso wenig wie die Vereinigten Arabischen Emirate, mit denen Österreich bereits vor zwei Jahren eine Partnerschaft für den Import von Wasserstoff eingegangen ist.

"Vor allem dort, wo es besonders viel Wind und Sonne gibt, mangelt es häufig an Wasser", sagt Hacker. Als Alternative kämen daher oftmals Meerwasserentsalzungsanlagen infrage. Im Vergleich zur Elektrolyse sei der Energieaufwand für die Aufbereitung des Meerwassers überschaubar. Allerdings können sich dadurch die Kosten für die Wasserstoffproduktion erhöhen, da das Wasser zuerst entsalzt, gereinigt und gefiltert werden muss. "Die Wasseraufbereitung hat keinen wesentlichen Anteil an den Gesamtkosten", sagt Judith Kapeller, Research Engineer am AIT Center for Energy. Allerdings könne die Meerwasserentsalzung negative Umweltauswirkungen haben, wenn die beim Prozess übrigbleibende Salzlauge einfach wieder zurück ins Meer oder den Fluss geleitet wird.

"Es kann auch ein moralisches Dilemma sein, wenn ich an Orten, in denen es Menschen zum Teil an Trinkwasser fehlt, großen Aufwand betreibe, um Wasser für Energieträger zu machen", sagt Hacker. Vor allem dann, wenn der Wasserstoff nicht für das eigene Land, sondern für den Export bestimmt ist.

Frage der Nutzung

Einige Forschende arbeiten deshalb seit einigen Jahren auch an Wasserstoffanlagen, die mithilfe eines speziellen Beschichtungsmaterials Wasserstoff aus Meerwasser produzieren sollen, ohne dass dieses vorher aufbereitet werden muss. Hacker sieht den Einsatz solcher Anlagen aber noch weit entfernt. "Ich halte den Weg über die Wasseraufbereitung für einfacher."

Entscheidend ist laut Forschenden auch, wofür grüner Wasserstoff genutzt wird. Ersetzt er Erdgas, könnte das vielleicht sogar Wasser einsparen. Denn auch die Förderung und Weiterverarbeitung von Gas braucht große Mengen an Wasser – noch mehr, wenn das Gas beispielsweise durch Fracking gewonnen wird. Laut einem Bericht der US-amerikanischen NGO Food & Water Watch hat die Öl- und Gasindustrie allein in Kalifornien zwischen 2018 und 2021 mehr als elf Milliarden Liter Süßwasser verbraucht – genug, um 4570 olympische Schwimmbecken mit Wasser zu füllen. (Jakob Pallinger, 25.5.2024)