Wenn Sie gerade einen Termin für eine Pickerlbegutachtung in der Autowerkstätte benötigen, brauchen Sie viel Geduld. Rund drei Wochen dauert es aktuell, bis das Auto abgegeben werden kann, sagen mehrere Werkstätten auf Anfrage in und um Wien. Zweigstellen großer Automobilklubs bieten sogar erst im Juli Termine an.

Eine Erklärung für die langen Wartezeiten dürfte sein, dass Automechaniker fehlen. Der Job zählt zu den österreichweiten Mangelberufen, das heißt, es gibt, gemessen an den offenen Stellen, nur wenige Interessierte. Auf der Plattform des AMS "Alle Jobs" sind landesweit derzeit 2700 Jobs für Kfz-Mechaniker ausgeschrieben, allein in Wien werden um die 200 von ihnen gesucht.

Tausende Ärzte und Busfahrer fehlen

Das ist nicht die einzige Branche mit Personalknappheiten. Seit Ende der Pandemie geistern stetig Meldungen über fehlende Arbeitskräfte durch die Medien. Wiens Soziallandesrat Peter Hacker warnte vor kurzem davor, dass österreichweit bis 2035 gut 7000 Ärzte fehlen werden, weil zu wenige ausgebildet werden. In Wien fehlen laut der zuständigen Fachgruppe in den kommenden fünf Jahren um die 5000 Busfahrer, weil viele in Pension gehen. Die Liste der bundesweiten Mangelberufe umfasst inzwischen 110 Jobs. Fünfmal mehr als noch vor zehn Jahren.

Geht es nach der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung, sind fehlende Fachkräfte überhaupt zur größten Wohlstandsbedrohung geworden. Wirtschaftskammerchef Harald Mahrer behauptet, dass im Jahr 2040 sogar 360.000 Arbeitskräfte fehlen werden.

Stille Reserven

Dass der Arbeitskräftemangel ein Problem ist, scheint sich inzwischen so tief ins Bewusstsein eingebrannt zu haben, dass kritische Zwischenrufe entweder nicht gehört werden oder auf Ablehnung stoßen. Als der Chefökonom der Arbeiterkammer, Markus Marterbauer, vor wenigen Tagen davon sprach, dass Arbeitskräftemangel eigentlich etwas Gutes sei, kam von vielen heimischen Ökonomen und den Neos Kritik an der These. Wie können lange Wartezeiten bei Friseur, Arzt oder Mechaniker gut sein, fragte sinngemäß Neos-Politiker Gerald Loacker.

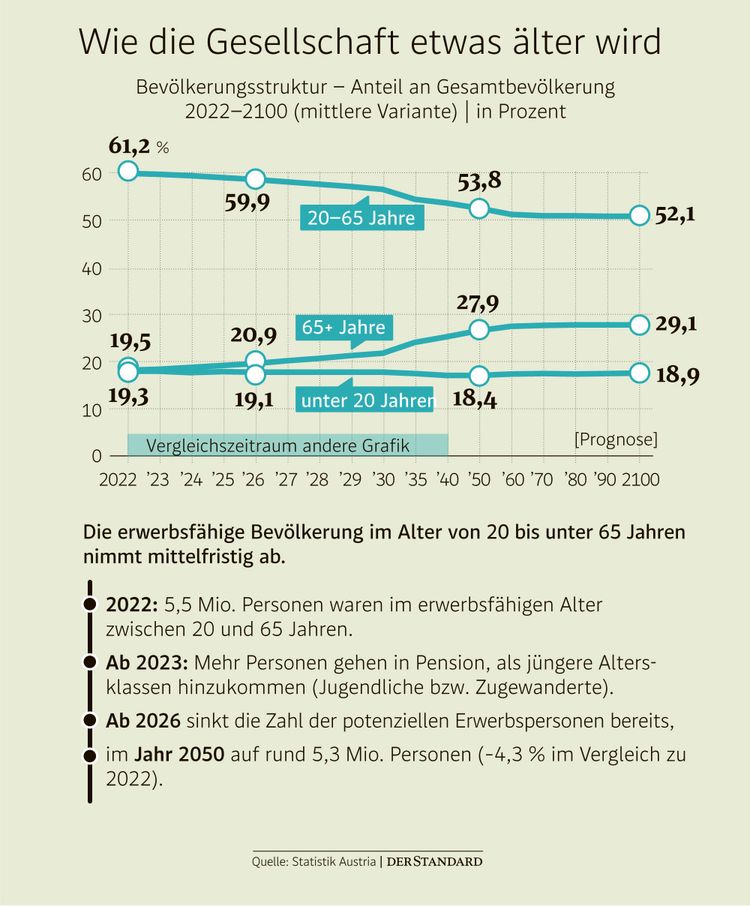

Dabei verdient das Thema eine genaue Betrachtung. Denn ob es überhaupt einen Arbeitskräftemangel gibt und, falls ja, was genau das Problem daran ist, lässt sich gar nicht so einfach sagen, wie oft behauptet wird. Unbestreitbar ist der demografische Wandel. In den kommenden Jahren wird die große Generation der Babyboomer nach und nach vom Arbeitsmarkt in die Pension wechseln. Der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 65 beginnt parallel dazu zu sinken. Das geht aus der Bevölkerungsprognose der Statistik Austria hervor.

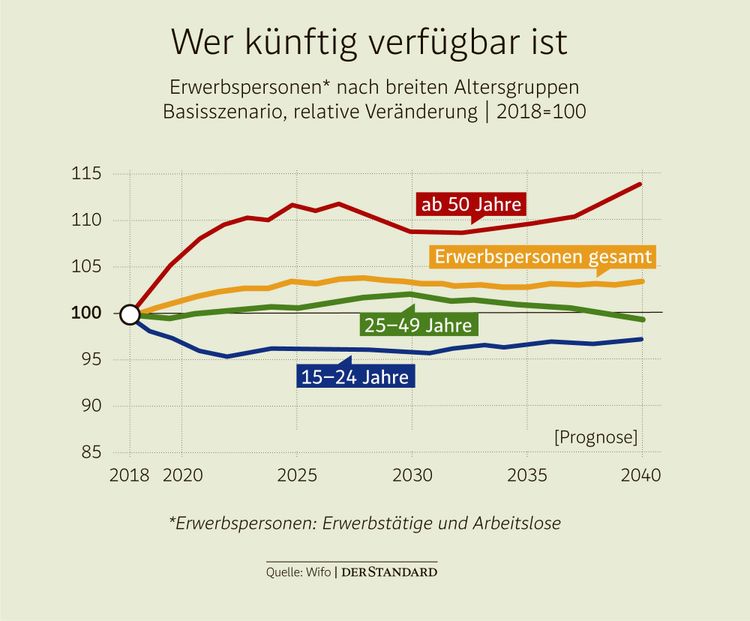

Das bedeutet aber noch nicht automatisch, dass uns die Arbeitskräfte ausgehen. Die Zahl der Beschäftigten wird nämlich nach allen Einschätzungen weiter steigen. Hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle, wie eine Gruppe von Ökonomen rund um Helmut Mahringer vom Forschungsinstitut Wifo vor kurzem in einem Bericht analysierte. Einerseits hat das Frauenpensionsalter gerade zu steigen begonnen. Auch ist es in den vergangenen Jahren besser gelungen, ältere Menschen am Arbeitsmarkt zu halten.

Dazu kommt, dass der Zustrom an Arbeitskräften aus Osteuropa zwar geringer wird – über die vergangenen zehn Jahre sind gut 200.000 Menschen gekommen, besonders aus Ungarn, Rumänien und Kroatien, so viele werden es nicht noch einmal werden –, aber Zuwanderung aus Österreichs Nachbarschaft weiter stattfindet. Die arbeitende Bevölkerung schrumpft also nicht, sie wächst nur weniger stark als in den Jahren davor. Weil der Trend zu Teilzeit weiter anhält, steigt die Zahl der gearbeiteten Stunden nicht so schnell wie früher.

Dafür gibt es ungenutzte Reservoirs: Da sind viele Geflüchtete und Jobsuchende mit gesundheitlichen Einschränkungen. Die Arbeitslosenquote ist gesunken, liegt aber immer noch höher als vor der Finanzkrise, ganz zu schweigen von den niedrigeren Quoten früherer Jahrzehnte. 370.000 Menschen suchen aktuell einen Job. Demgegenüber gibt es rund 100.000 offene Stellen. Dazu kommt die stille Reserve: Das sind Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen im Prinzip arbeiten könnten, es aber nicht tun und keinen Job suchen. Mehr als 300.000 Menschen fallen laut Wifo in diese Gruppe. Fast ein Drittel der 55- bis 64-jährigen Männer und fast die Hälfte der Frauen in dieser Gruppe sind "inaktiv". Die Gründe? Vielfältig. Manche haben nichts Passendes gefunden und aufgegeben.

Zögerliches Vorgehen

Dieses Reservoir zapfen Unternehmer zögerlich an, wobei potenzielle Bewerber in vielen Fällen auch nicht gleich die gesuchten Qualifikationen mitbringen. Dazu kommt die fehlende Mobilität: Viele Jobsuchende leben in Wien, während es im Westen mehr offene Stellen gibt.

Alles in allem sieht die Problemlage also so aus: In den vergangenen Jahren waren Betriebe gewohnt, laufend günstige Arbeitskräfte am Markt zu finden. "Das ist vorbei, und damit muss man einen Umgang finden", sagt Ökonom Mahringer.

Das beste Beispiel dafür ist der Tourismus, wo über fehlende Arbeitskräfte am lautesten geklagt wird. Wie eine Studie des IHS gezeigt hat, verlässt derzeit jedes Jahr ein Viertel der Beschäftigten den Tourismus, fast 140.000 Leute, weil sie etwas anderes machen wollen. Bisher waren es Gastronomen und Hoteliers gewohnt, diese Leute leicht ersetzen zu können. Das hat sich geändert. Betriebe, die Mitarbeiter finden oder behalten wollen, müssen künftig "mehr tanzen", also mehr bieten, hat es AMS-Chef Johannes Kopf einmal formuliert. Zusammengefasst: Es gibt also keinen Mangel, sondern die Zeit des Überflusses ist zu Ende.

Arbeitnehmer gewinnen

Ist das nun gut oder schlecht? Aus Sicht der Arbeitnehmer deutet alles darauf hin, dass die Entwicklung positiv für sie ist. Knappheit bedeutet, dass der Preis für ein Produkt, in diesem Fall die Arbeitskraft, steigt. Das scheint auch zu passieren. Vor allem die Löhne für Beschäftigte in schlecht bezahlten Jobs ziehen kräftig an. In den USA hat der Ökonom David Autor vom MIT mit Kollegen eine vielbeachtete Studie publiziert, die zeigt, dass Bezieher niedrigerer Einkommen seit 2020 inflationsbereinigt die größten Einkommenszuwächse aller Gruppen verzeichnen. Zwei Fünftel der seit den 1970er-Jahren entstandenen Lohnungleichheit zwischen dieser Gruppe und den Besserverdienern konnten dadurch wieder wettgemacht werden.

Viel deutet darauf hin, dass eine ähnliche Entwicklung in Europa stattfindet, auch wenn hier Lohnverhandlungen weniger Aufgabe einzelner Beschäftigter als der Gewerkschaft ist. In Österreich sahen alle Kollektivvertragsabschlüsse zuletzt für niedriger entlohnte Gruppen höhere Lohnanstiege vor.

Verlierer sind Unternehmer in Branchen, die bisher gewohnt waren, günstige Arbeitskräfte finden zu können. Für viele von ihnen wird sich das Geschäft nicht mehr rentieren. Fragt sich: Muss das eine schlechte Nachricht sein? Auf den ersten Blick ja. Wenn Jobs verschwinden, wird weniger produziert. Unternehmen können weniger investieren, Arbeitsplätze gehen verloren. Damit sinkt das Gesamteinkommen einer Gesellschaft.

Selbst das muss kein Problem sein: In einem Land mit schrumpfender Bevölkerung kann es dennoch sein, dass es allen besser geht, weil die verschwundenen Jobs nicht mehr benötigt werden. Das ist keine krude Theorie, wie das Beispiel Japans zeigt: Japans Bevölkerung hat vor zehn Jahren zu schrumpfen begonnen. Der Output der Wirtschaft entwickelt sich mau. Aber pro Kopf wird das Land reicher. Der Wohlstandskuchen muss auf weniger Menschen verteilt werden.

Teures Schnitzel

Österreich ist dieser Weg vorerst versperrt, weil die Bevölkerung noch wachsen wird, die Gesellschaft wird vor allem älter. Wobei sich dieser Trend zumindest nicht weiter verstärkt. Ab 2040 wird sich der Anteil von Pensionisten und Beschäftigen stabilisieren, weil die Babyboomer-Generation kleiner wird.

Wird es damit unmöglich, den Wohlstand zu halten? Nein. Wenn Arbeitskraft teurer wird, werden nur jene Unternehmen mithalten können, die besonders produktiv sind und sich höhere Löhne leisten können.

Damit wird aber im Idealfall die Gesellschaft produktiver. Weniger Menschen können dann mehr erzeugen. Zweiter Wirkmechanismus: Wird Arbeit teurer, investieren Unternehmen eher in technologische Lösungen. Das fördert Innovation. Die industrielle Revolution ist nach überwiegender Lesart deshalb in England entstanden, weil englische Arbeiter teurer waren als jene in Frankreich oder den Niederlanden. Die englischen Textilfabrikanten begannen in Maschinen zu investieren. Am Ende waren alle reicher.

Natürlich gibt es auch Nachteile und Risiken. Höhere Löhne bedeuten, dass die Preise für gewisse Dienstleistungen steigen, wie der Ökonom Martin Halla von der WU Wien sagt. Es gibt dann zum Beispiel weniger Restaurants, die aber hochpreisiger sind. Ein Schnitzel für 40 Euro. Mehr Menschen werden dann öfter zu Hause kochen müssen, weil sich ein Restaurantbesuch nicht ausgeht. Macht uns das ärmer?

Halla sagt auch, dass der höhere Lohndruck in jenen Branchen zum Problem wird, die im internationalen Wettbewerb stehen, also allen voran in der Industrie. Betriebe könnten abwandern. Sein Kollege Stefan Schiman vom Wifo widerspricht. Die Industrie sei derart kapitalintensiv, der Anteil der Lohnkosten also so gering, dass das heute nicht der entscheidende Faktor für den Erfolg eines Betriebs sei.

Demografischer Wandel

Sicher ist, dass es für Unternehmen gar nicht mehr so leicht ist, abzusiedeln. Wohin? Ganz Europa kämpft mit dem demografischen Wandel, Japan und Südkorea sowieso, auch aufstrebende Länder wie China tun es inzwischen.

Vielleicht ist die Conclusio diese: Politik und Gesellschaft, Betriebe und Arbeitnehmer werden sich entscheiden müssen. Die Wirtschaft Österreichs vom Wachstumsmodell umzustellen, das auf dem stetigen Nachschub neuer, günstiger Arbeitskräfte beruht, ist möglich. Beim Wandel gibt es Verlierer, aber auch Gewinner. Untergangsgesänge muss aber niemand anstimmen.

Wer das bisherige System behalten will, muss Arbeitskräftereservoirs besser nutzen und stärker auf Migration aus Regionen setzen, in denen die Bevölkerung wächst, etwa Afrika. Besser planen hilft auch. Selbst wenn das nur bedeutet, den Pickerltermin früher auszumachen. (András Szigetvari, 24.5.2024)