Bild nicht mehr verfügbar.

Die weltweite Nachfrage nach physischem Gold ist im ersten Halbjahr auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2009 gefallen.

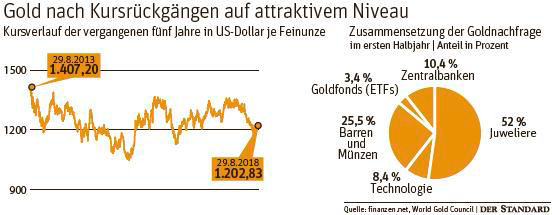

Was haben Gold und der Euro gemeinsam? Richtig, sie werfen zurzeit de facto keine Zinsen ab. Einlagen in US-Dollar jedoch schon, schließlich erhöht die US-Notenbank Fed seit geraumer Zeit schrittweise die Zinsen. Dieser Unterschied hat den Euro in den vergangenen Monaten zum Dollar unter Druck gebracht. Und Gold sogar noch stärker, schließlich gilt eine starke US-Währung als schlecht für das Edelmetall und vice versa. Die Folge: Nach dem jüngsten Preisrutsch war Gold zeitweise unter 1200 Dollar zu haben und somit so günstig wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Mit etwas mehr als 1000 Euro notierte das Edelmetall gegenüber der Gemeinschaftswährung sogar auf dem tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Ist damit bereits ein günstiger Einstiegszeitpunkt erreicht?

Ja, sagen die Experten des Fondshauses Banque de Luxembourg Investments, wenngleich mit gewissen, kurzfristigen Einschränkungen. Das Anziehen der Zinszügel in den USA sei heuer geschehen, als die Dollarschulden von Staaten und Unternehmen stark zugenommen haben. Das drohe nun eine Dollarverknappung zu verursachen, insbesondere in den Schwellenländern, erklärt Fondsmanager Guy Wagner. Kurzfristig könnte Fed-Chef Jerome Powell daher die derzeit gute US-Konjunktur dazu nutzen, um die Zinszügel weiter anzuziehen, was den Greenback zunächst weiter stützen könnte.

Auf wackeligen Beinen

"Auf längere Sicht ist jedoch festzuhalten, dass die aktuelle Dollarstärke nicht auf Fundamentaldaten beruht", hebt Wagner hervor. Sprich: Unter der Oberfläche einer derzeit gut laufenden US-Wirtschaft brodelt es aus seiner Sicht an mehreren Stellen. Und genau dafür sei Gold gut geeignet, nämlich als "eine Versicherung gegen das Risiko, dass die Entwicklung nicht so verläuft wie vorhergesehen". Denn das Edelmetall hat Wagner zufolge zwei Gesichter: im Normalfall jenes eines unverzinsten Rohstoffs, wobei die weltweite Goldnachfrage laut World Gold Council im ersten Halbjahr 2018 mit 1959 Tonnen auf den tiefsten Stand seit 2009 gesunken ist. Erst im Krisenfall zeige das Edelmetall sein anderes Gesicht, nämlich das einer Zufluchtswährung.

Nicht zuletzt deshalb ist auch Rohstoffanalyst Eugen Weinberg von der Commerzbank von den Aussichten des Edelmetalls überzeugt – denn auch er ortet mehrere potenzielle Krisenherde. Dazu zählt er etwa den schwelenden Handelskrieg zwischen den USA und China, geopolitische Spannungen im Nahen Osten, Probleme in der Eurozone oder einfach den "auf Anschlag" ausgereizten US-Aktienmarkt. "Aber diese Risiken werden vom Markt derzeit nicht wahrgenommen und haben den Goldpreis bis jetzt nicht unterstützt", sagt Weinberg.

Extremer Pessimismus

Zudem speist der Rohstoffexperte seine Zuversicht aus der extrem pessimistischen Stimmung Gold gegenüber, gemessen an den Positionierungen der Profianleger an der US-Rohstoffterminbörse CFTC. Und er hebt hervor, dass derzeit auch die Medien kaum über das Edelmetall berichten. Für Weinberg zwei weitere Gründe, sich gegenteilig zu positionieren und Gold zu kaufen, denn: "Normalerweise folgt darauf ein massiver Preisanstieg." Derzeit sei bereits alles Negative bei dem Edelmetall im Kurs enthalten, und die Pessimisten seien großteils aus dem Markt. Folglich sieht Weinberg also Luft nach oben bis in den Bereich von rund 1400 Dollar.

Zwei bekannte Hedgefondsmanager haben sich im Gegensatz zu den meisten ihrer Zunft nicht am jüngsten Ausverkauf beteiligt und halten Gold weiterhin die Treue. Wie aus Daten der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, hatte Ray Dalio mit dem Hedgefonds Bridgewater zur Jahresmitte 600 Millionen Dollar in die größten börsennotierten Goldfonds (Gold-ETFs) investiert, den SPDR Gold Trust und den iShares Gold Trust. Das entspricht sechs Prozent von Dalios meldepflichtigen Veranlagungen. Bei John Paulson, der im Vorfeld der Finanzkrise 2007 erfolgreich auf ein Platzen der US-Immobilienblase gewettet hatte, liegt der Portfolioanteil sogar bei mehr als zehn Prozent. (Alexander Hahn, 1.9.2018)