Von der Euphorie über die Befreiung und Integration von fast 100 Millionen Menschen aus Ost- und Ostmitteleuropa, Malta und Zypern in eine über Jahrzehnte gewachsene "westliche Staatengemeinschaft" aus fünfzehn Ländern ist wenig geblieben. Die Einschätzung der Erweiterungen von 2004 und 2007 ist in Brüssel und Straßburg einer gewissen Ernüchterung – einem neuen Realismus – gewichen.

Vor allem aber hat bei den EU-Institutionen wie bei den "alten" Mitgliedern eine deutliche Differenzierung Platz gegriffen, wie die "neuen EU-Staaten" qualitativ als Partner einzuordnen sind.

Nur noch "Veteranen" der Erweiterung wie Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnen davor, von "alten und neuen EU-Mitgliedern zu sprechen", wie er im EU-Parlament seit 2014 oft betonte. Er war 1997 bereits Ministerpräsident von Luxemburg gewesen, als der Grundsatzbeschluss der Union fiel, die Erweiterung behutsam – in zwei Gruppen – vorzunehmen. Man wollte sich nicht überfordern.

Gezerre um Polen

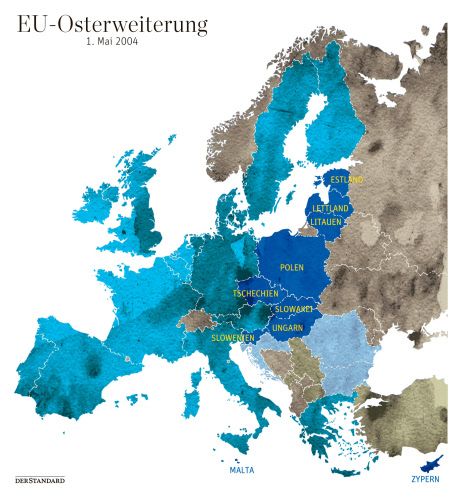

Österreichs Nachbarn Slowenien, Ungarn, Tschechien und die Slowakei sollten, weil gut entwickelt, neben Zypern und Malta rasche Aufnahme finden. Eine zweite Gruppe mit den drei baltischen Staaten und Polen (bzw. Rumänien und Bulgarien) sollte erst viel später in einer zweiten Runde folgen.

Vor allem Polen bereitete den EU-Integrationisten Kopfzerbrechen. Mit 40 Millionen Einwohnern und seiner bedeutenden Landwirtschaft drohte das größte Kandidatenland die EU-Budgets und -mechanismen empfindlich zu stören. Gemeinsame Agrarpolitik machte damals fast noch die Hälfte des EU-Budgets aus.

Aber: Solche Bedenken wurden vor allem von zwei einflussreichen Staaten gegen den leisen Widerstand Frankreichs beiseite geräumt. Zunächst erklärte der deutsche Kanzler Gerhard Schröder, es werde "keine Erweiterung ohne Polen" geben. Das liege in der historischen Verantwortung von Deutschland. Er bewies dies, indem er beim EU-Gipfel 2002 in Kopenhagen zum Abschluss der Verhandlungen für Warschau quasi aus dem Handgelenk 500 Millionen Euro fürs gemeinsame EU-Budget drauflegte.

Damit war klar, dass das "Zwei-Gruppen-Modell" nicht mehr galt. Die Freihändlerländer aus Nordeuropa bestanden unter der straffen Führung von Großbritannien darauf, dass es "keine Erweiterung ohne die drei baltischen Staaten" geben dürfe, obwohl sie wirtschaftlich als wenig "EU-reif" galten. Der Rest ist Geschichte.

Die Briten waren Antreiber

Großbritannien unter Labour-Premier Tony Blair verzichtete (anders als Österreich und Deutschland) auf jegliche Übergangsfrist bei der Personenfreizügigkeit. Ein Fehler, wie sich zwölf Jahre später beim Brexit-Referendum im Juni 2016 herausstellte. Weil im Zuge regulärer Migration fast eine Million Polen und hunderttausende Rumänen in UK leben und als Handwerker arbeiten, stimmten die Briten für den EU-Austritt, fanden Forscher heraus.

Irrational – und nicht die einzige auffällige Paradoxie der großen Erweiterung. Litauen, Lettland und das volldigitalisierte Estland gelten in der EU heute als Musterländer. Trotz großer Anfangsschwierigkeiten und Problemen nach der Weltwirtschaftskrise 2008 haben sie sogar die Teilnahme an der Währungsunion geschafft, haben nun den Euro als Zahlungsmittel.

Ganz anders als Ungarn, das in den 1990ern als das aussichtsreichste und EU-integrationsfreundlichste Bewerberland galt. Unter Viktor Orbán hat Ungarn im Moment den schwarzen Peter. Dafür ist das wirtschaftlich nach wie vor rückständige Bulgarien einer der treuesten EU-Partner, braucht wie alle Zeit zur Konsolidierung. (Thomas Mayer, 1.5.2019)