Wenn es um die künftige Rolle und den Einfluss der Europäischen Union im globalen Wettbewerb geht, sind EU-Politiker selten um große Worte verlegen. Von "Weltpolitikfähigkeit" ist da gern die Rede. Kommissionschefin Ursula von der Leyen vergleicht ihr Projekt eines "Green Deal" zur Bewältigung von Klimakrise und digitalem Wandel schon mal mit der ersten Mondlandung der USA im Jahr 1969.

Doch Mitte dieser Woche zeigte sich an einem kleinen Beispiel – bei der Besetzung eines strategisch wichtigen Postens in der Wettbewerbsabteilung der Kommission –, wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen und wie kleinliche nationale Interessen die weite Perspektive torpedieren: Innerhalb der Kommission sollte eine Chefökonomin im Rang einer Direktorin besetzt werden – ein Posten, wie es ihn ganze 265-mal in der Behörde gibt. Von dem Berufungsgremium als Beste erachtet worden war Fiona Scott Morton, renommierte Professorin an der US-Uni Yale. Sie hatte Amazon und Apple beraten und beste Kenntnisse über die Digitalgiganten.

Expertin zog zurück

Kaum wurde die Personalie öffentlich, begann die Demontage der Expertin. Ihr Handicap: Sie ist US-, keine EU-Bürgerin. Einige EU-Kommissare, EU-Abgeordnete, vor allem aber Frankreich bis hinauf zum Präsidenten Emmanuel Macron liefen Sturm gegen Morton – bis sie am Donnerstag "angesichts der politischen Kontroverse" per Brief ihre Bewerbung zurückzog.

Es mag wie eine Lappalie wirken, doch sie zeigt: In einem immens wichtigen Bereich lässt Europa die Zügel schleifen. Es versinkt allzu oft in Kleinlichkeiten – ausgerechnet in einer Zeit, in der es um das ganz Große gehen sollte. Denn: Der Kontinent fällt im Weltmaßstab wirtschaftlich stark zurück.

Kleineres BIP

"Sektor für Sektor" verliere die EU in ökonomischer Hinsicht an Boden, konstatierte kürzlich die Financial Times. Das drückt sich unter anderem in volkswirtschaftlichen Kennzahlen aus. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), also der Wert aller Güter und Dienstleistungen pro Jahr, lag in den EU-Staaten (ohne Großbritannien) im Jahr 2008 noch leicht vor den USA; die Union war somit der größte Wirtschaftsraum der Erde. Mittlerweile hat sich der Vorsprung weit ins Gegenteil verkehrt: 2022 betrug das BIP in den EU-27 15,8 Billionen Euro, in den USA waren es 22,7 Billionen Euro – um ein Drittel mehr.

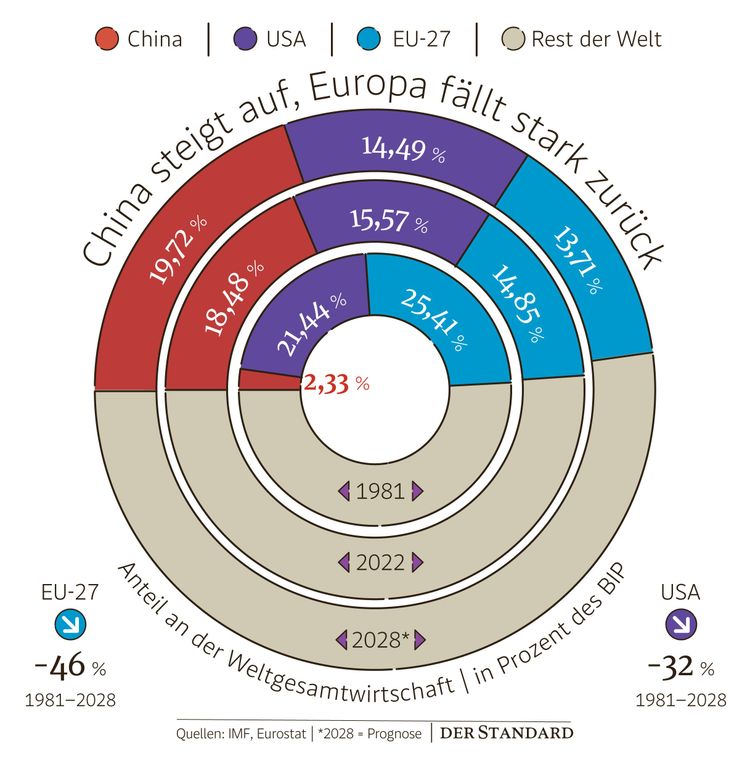

Entsprechend schrumpft der Anteil der europäischen Wirtschaft am Welt-BIP. Zwischen dem Jahr 1981 und 2028 sinkt er laut Prognosen um 46 Prozent. Zum Vergleich: Der Beitrag der USA schrumpft zwar infolge des Aufstiegs Chinas ebenfalls – aber deutlich weniger: um 32 Prozent (siehe Grafik).

Von Nokia zu Apple und Samsung

Dass die wirtschaftlichen Schrittmacher längst nicht mehr in Europa sitzen, kann jede und jeder im Alltag erleben. Früher mag man vielleicht noch ein Handy des finnischen Nokia-Konzerns besessen haben – heute ist es wohl eins von Apple (USA), Samsung (Südkorea) oder Huawei (China). Früher schaffte man sich vielleicht einen deutschen VW an – inzwischen denkt man eher über einen Tesla aus den USA nach. Oder bald auch über Modelle aufstrebender chinesischer Autokonzerne wie BYD. Ob Autos, erneuerbare Energie, künstliche Intelligenz oder soziale Netzwerke – Europa fällt zurück.

Und es könnte schlimmer kommen. Das weltpolitische und -wirtschaftliche Umfeld ist gerade äußerst ungünstig für Europa. "Es gibt in vielen Unternehmen Überlegungen zu Verlagerungen", erklärte kürzlich im STANDARD-Interview Wolfgang Fink, Chef der US-Großbank Goldman Sachs für Deutschland und Österreich, der die Erwägungen in Chefetagen großer Unternehmen kennt. Raus aus Europa also. Der Hauptgrund sind die Energiepreise, die infolge des Ukrainekriegs hinaufschossen und wohl hoch bleiben werden. Dazu kommen gewaltige Fördertöpfe, mit denen die Konkurrenten USA und China Industriebetriebe in ihre Staaten locken. In den USA geschieht dies in Form des Inflation Reduction Act (IRA), in dessen Rahmen knapp 400 Milliarden Euro allein in Klimaschutzprojekte fließen – in jenen Bereich, der nach einhelliger Meinung aller Experten bei der Frage der wirtschaftlichen Vorherrschaft der Zukunft entscheidend sein wird.

Kaum debattiert

In der breiten öffentlichen Debatte spielt der Bedeutungsverlust der europäischen Industrie und Wirtschaft interessanterweise kaum eine Rolle, obwohl an dieser Frage viele Arbeitsplätze hängen, ebenso wie der allgemeine Wohlstand. Doch weder werden damit Wahlen gewonnen, noch werden darüber emotionale politische Duelle ausgefochten. Stattdessen reden Konservative zahlreicher EU-Länder liebend gerne über Migration; in wirtschaftlicher Hinsicht beschwören sie allerhöchstens diffus Leistungsbereitschaft und die Rettung der Mittelschicht. Viele Linke hingegen entdecken gerade einen neuen Sozialismus für sich; in Österreich etwa trommelt der neue SPÖ-Chef Andreas Babler für Arbeitszeitverkürzungen. Aber die wirtschaftliche Zukunft? Bewegt offenbar keine Herzen. Und spielt sich weit entfernt ab, etwa in Brüssel.

Immerhin dort ist man sich des Problems bewusst. Auch wenn Begebenheiten wie die gescheiterte Bestellung der Wettbewerbsdirektorin das Bild trüben: Die EU kämpft mit einem gewaltigen Programm gegen den Niedergang. Vergangenen März präsentierte von der Leyen den sogenannten "Industrieplan zum Grünen Deal". Europa sei "mit enorm schwankenden Energiepreisen und weltweit massiven Investitionen in saubere Technologien konfrontiert", sagte die Präsidentin. "Deshalb müssen wir einen Gang zulegen."

Grüner Industrieplan

Zwei der zentralen Punkte des Industrieplans: beschleunigte Genehmigungsverfahren und neue Fördermittel für grüne Wirtschaftsbereiche. Was die Dauer von Genehmigungsprozessen betrifft, soll diese – etwa beim Bau neuer Stromleitungen, die für die Klimawende wichtig sind – auf neun bis 18 Monate sinken; derzeit dauern die Verfahren bis zu zehn Jahre lang. Mit neuen Förderungen wiederum sollen laut Kommissionsvorschlag rund 100 Milliarden Euro an Investitionen in sogenannten Cleantech- und Greentech-Sektoren angestoßen werden.

Reicht das? "Die USA, China, Südkorea und Japan nehmen jedenfalls wesentlich mehr Geld in die Hand", sagt Gernot Haas, Europapolitikexperte der Industriellenvereinigung (IV). Nachsatz: "Die Kommission will auch mehr, aber die Mitgliedsstaaten bremsen."

Finanziell zerrissene EU

Der Hintergrund: Die Brüsseler Zentralbehörde hat ein vergleichsweise kleines Budget – und große Mitgliedsstaaten wie etwa Deutschland stecken ihr Geld lieber in nationale Fördermaßnahmen, statt mehr davon nach Brüssel zu überweisen. IV-Experte Haas warnt deshalb nicht nur vor der Gefahr, dass Unternehmen aus Europa abwandern. "Darüber hinaus könnte die europäische Wirtschaft auch zerfransen, es könnte zu einer Konzentration zukunftsfähiger Industrien in wenigen großen Mitgliedsstaaten wie Deutschland und Frankreich kommen." In jenen Ländern also, die sich eine großzügige Förderpolitik noch leisten können.

Vor einer möglicherweise gefährlichen Konsequenz dieser Gemengelage warnt Daniel Gros, renommierter Ökonom und Direktor des Institute for European Policymaking an der Bocconi-Universität in Mailand: Die EU dürfe nun nicht beginnen, Industriepolitik gegen Konkurrenten wie die USA, China oder Indien zu machen. "Europa hält sich ganz gut in der oberen Mittelklasse", sagt Gros und widerspricht damit manch pessimistischeren Befunden. "Aber die Chinesen wollen rein."

"Offen bleiben für Welthandel"

Es sei zwar richtig, dass die Wirtschaftskraft der USA in absoluten Zahlen stärker gestiegen sei, rechnet Gros vor, aber pro Kopf der Arbeitsbevölkerung habe sich wenig geändert: "Seit der Euroeinführung haben wir uns in Kaufkraftparitäten ganz gut gehalten." Gros ortet deshalb gute Chancen, dass die Europäer auch in zwanzig Jahren ihr Wohlstandsniveau halten können werden. Wenn sie jetzt nicht den Fehler machten, zu versuchen, in einen "Verdrängungswettbewerb" mit den USA und China zu treten – indem sie etwa Handelsbarrieren aufbauen. "Wenn man es richtig macht, gewinnen alle."

Europa müsse "offen bleiben für den Welthandel". Von diesem habe man nicht nur bisher jahrzehntelang profitiert, auf ihn bleibe Europa auch wegen seines Mangels an Energie und Rohstoffen angewiesen. Diese müssen nämlich auf den Kontinent importiert werden, weil sie hier schlicht nicht ausreichend zur Verfügung stünden – und im Gegenzug gelte es Waren zu exportieren, meint Gros. Nicht Rückzug solle daher die Devise sein, sondern aktive Gestaltung – und der globale Konkurrenzkampf sei für Europa längst noch nicht verloren.

Gut unterwegs in Nischen

Dennoch haben die USA in zwei Wirtschaftssektoren riesige Vorsprünge herausgeholt: Da wären einerseits der Hightech-Bereich des Silicon Valley und andererseits das Faktum, dass die USA ihre Energieabhängigkeit vom Rest der Welt durch den Ausbau der Öl- und Gasförderung stark verringern konnten. Für Europa ist das mangels besagter Rohstoffe nicht möglich.

Den grünen Industrieplan und andere EU-Förderinitiativen sieht Daniel Gros skeptisch: Länder wie Korea oder Japan allein würden hunderte Milliarden investieren, etwa in Chipproduktion. Dagegen komme die EU, politisch und finanziell zerspragelt zwischen Staaten und Zentralbehörde, nicht an. Stattdessen müsse sich die Union auf ihre Stärken besinnen und sich hochspezialisierte Nischen suchen. In bestimmten Sektoren, in denen Europa immer noch stark ist – etwa im Maschinenbau –, gelte es, mächtig zu bleiben. In anderen Bereichen hingegen habe das weniger Sinn, "im Softwarebereich etwa sind die Amerikaner unschlagbar".

Die Stille vor der Wahl

Fazit all dessen: Die EU müsste viel, viel mehr Geld in Forschung und Entwicklung stecken, sagt der Chefökonom in Mailand – um ebenjene starken Bereiche zu erhalten. "Die Kommission will das auch, aber da sind die Mitgliedsstaaten auf der Bremse."

Mit großen Sprüngen in diese Richtung ist jedenfalls in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Wie auf den nationalen Ebenen denkt man auch in Brüssel in Legislaturperioden – und eine solche endet kommendes Jahr. Anfang Juni 2024 wird die EU-Wahl stattfinden; danach tritt eine neue Kommission an, samt neuer politischer Schwerpunkte.

Die alte Periode hingegen gilt politisch weitgehend als gelaufen – der gewichtige grüne Industrieplan als Gegenstück zum US-amerikanischen IRA ist eines der wirtschaftspolitischen Leuchtturmprojekte. Nun aber ist die Zeit solcher großen Aktionen vorerst vorbei. Der Ukrainekrieg drückt auf die Stimmung. Ob die Union forciert den Kampf mit ihren mächtigen Konkurrenten rund um den Globus aufnimmt, wird sich frühestens Mitte kommenden Jahres weisen. (Joseph Gepp, Thomas Mayer, 21.7.2023)