Wer den Himmel beobachten will, tut das normalerweise nicht am helllichten Tag. Die Sonne ist der bei weitem hellste Himmelskörper und überstrahlt alles, was sich sonst am Firmament befindet, abgesehen vom Mond. Die Ausnahme sind totale Sonnenfinsternisse, die manchmal besondere astronomische Entdeckungen erlauben.

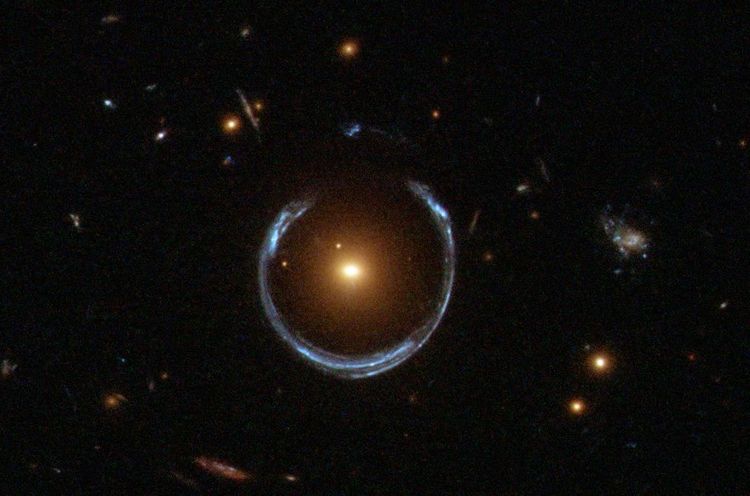

Doch in größerer Entfernung vom Zentralgestirn ändert sich das Bild. Dort wird die Sonne zur Linse mit extremem Vergrößerungs- und Aufhellungsfaktor. Verantwortlich dafür ist ein durch Einsteins allgemeine Relativitätstheorie beschriebener Effekt: Massen krümmen den sie umgebenden Raum und erzeugen gewissermaßen eine Linse. In der Astrophysik ist das Ausnutzen solcher Gravitationslinsen inzwischen eine Standardmethode, um etwa mehr über Dunkle Materie zu erfahren. Hier sorgen meist riesige Massenansammlungen wie Galaxien oder Galaxienhaufen für den Linseneffekt.

Doch als Einstein die Idee 1936 im Fachjournal Science publizierte, dachte er nicht an Galaxien, sondern an Sterne. Er prognostizierte, dass ein weit entfernter Stern, der sich hinter einem anderen Stern befindet, "statt als punktförmiger Stern als leuchtender Kreis" sichtbar sein könnte. Als Ideengeber für Einstein fungierte ein österreichischer Amateur namens Rudi Mandl, auch wenn das Konzept heute dem Russen Daniel Khvolson zugeschrieben wird. Einstein schrieb damals noch: "Selbstverständlich besteht keine Hoffnung, dieses Phänomen je direkt zu beobachten." Damit irrte er allerdings gehörig. Viele Bilder des Webb-Teleskops zeigen unzählige Einstein-Ringe.

Sonne als Teleskop

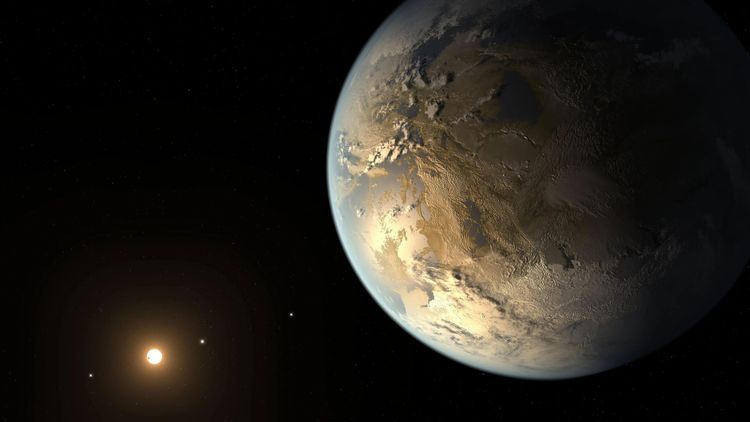

Ein Programm der US-Weltraumagentur Nasa verfolgt aktuell eine Strategie, die sich nah an Einsteins ursprünglichem Konzept orientiert. Hier soll unsere Sonne selbst zur Linse werden. Im Rahmen des "Innovative Advanced Concepts"-Programms untersuchte ein Forschungsteam die Möglichkeiten dieses Zugangs. Der beteiligte Physiker Slava Turyshev schwärmt von den Möglichkeiten: "Die Gravitationslinse der Sonne bietet eine Helligkeitsverstärkung von bis zu einem Faktor von hundert Milliarden und eine extreme Winkelauflösung. Das ergibt außergewöhnliche Beobachtungsmöglichkeiten für die direkte hochauflösende Bildgebung und Spektroskopie von erdähnlichen Exoplaneten."

Die Untersuchung ergab, dass ein Teleskop mit einem Spiegel von etwa einem Meter Durchmesser und einer Möglichkeit, die Sonne auszublenden, in der Lage wäre, Exoplaneten in der Nähe unseres Sonnensystems detailliert abzubilden. Zwar wäre der die Sonne umgebende Kranz aus Helligkeit, die Corona, ein Hindernis, doch sechs Monate Beobachtungszeit würden genügen, um eine Auflösung von 25 Kilometern zu erreichen.

Astronomische Distanz

Das bestechend klingende Konzept hat einen entscheidenden Haken: Die Region, in der ein solches Teleskop sinnvoll ist, nennt sich "strong interference region". Sie ist fast 550 astronomische Einheiten entfernt. Eine astronomische Einheit entspricht der Entfernung zwischen Erde und Sonne. Zum Vergleich: Die Voyager-1-Sonde hat seit ihrem Start im Jahr 1977 nur etwa 160 astronomische Einheiten hinter sich gebracht und kämpft mit erheblicher Altersschwäche.

Damit das Projekt eine realistische Chance hat, in absehbarer Zeit Bilder zu liefern, braucht es neue Antriebssysteme, deren Erforschung ebenfalls Teil des Projekts war. Zum Einsatz kommen könnten 16 Sonnensegel mit einer Größe von je 1000 Quadratmetern. Auf diese Weise sollen die Teleskope in unter 25 Jahren das vorgesehene Gebiet erreichen.

Segelantrieb

Der Einsatz derartiger Sonnensegel wäre Neuland, könnte aber auch für verschiedene andere Missionen interessant sein. Doch es gibt ein weiteres Problem: Ein solches Teleskop könnte nicht einfach seinen Spiegel auf ein beliebiges Ziel ausrichten. Sein Ziel ist bis ins Detail durch seine Position gegenüber der Sonne bestimmt. Das Konzept sieht also einen ganzen Schwarm von Teleskopen vor, um ein einziges Bild eines Exoplaneten aufzunehmen.

Ein zusätzliches Hindernis stellt die Zeit dar, die Signale benötigen, um Distanzen in dieser Größenordnung zu überwinden. Ein Funksignal, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, braucht derzeit bis zu Voyager 1 24 Stunden. Für die Sonnenteleskope wird also eine autonome Steuerung mittels Künstlicher Intelligenz ins Spiel gebracht.

All das klingt nicht besonders realistisch, doch Turyshev betont, dass dies derzeit der einzige denkbare Weg sei, um möglicherweise lebensfreundliche Exoplaneten im Detail abzubilden. Diesen Anspruch bekräftigte er in einer im Juli 2022 im Fachjournal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society erschienenen Studie. Darin untersucht er, wie die Verzerrung des Bildes als Einstein-Ring die Signalqualität beeinflusst. Seine Berechnungen zeigen, dass der negative Effekt durch die Verzerrung entscheidend verringert werden kann, wenn die Positionen der Teleskope nur weit genug verstreut sind. Damit verringere sich auch die benötigte Beobachtungszeit von Jahren auf Monate oder Wochen. In der Studie schließt er, dass eine solche Mission "herausfordernd, aber machbar ist, mit Technologien, die entweder verfügbar oder in aktiver Entwicklung sind". Die Nasa hat das Konzept jedenfalls für eine dritte Phase ihres "Innovative Advanced Concepts"-Programms akzeptiert.

Sonne als Verstärker

Die Idee eines Sonnenteleskops wurde erstmals von Russel Eshleman im Fachjournal Science vorgestellt. Darin macht der Forscher auch darauf aufmerksam, dass die Sonne als Gravitationslinse nicht nur das Licht ferner Planeten, sondern auch Funksignale verstärken könnte. Die Idee wird in der Buchreihe des chinesischen Science-Fiction-Autors Liu Cixin aufgegriffen, deren erster Teil nun als Netflix-Serie verfilmt wurde. Das im Buch gezeigte Szenario der Verstärkung eines von der Erde ausgeschickten Signals durch die Sonne ist aber nicht besonders realistisch, wie der Schweizer Planetenforscher Xavier Dumusque in einem Interview erklärt.

Dass Einstein den Gravitationslinseneffekt derart unterschätzte, ist umso verblüffender, als er ihm verdankt, schon zu Lebzeiten ein Star zu werden. 1919 nahmen zwei britische Astronomen während einer totalen Sonnenfinsternis sehr genaue Messungen der Position eines Sterns vor. Durch den Gravitationslinseneffekt war der unmittelbar neben der Sonne sichtbare Stern verschoben. Das Ergebnis wurde von der Weltpresse schnell richtigerweise als experimentelle Bestätigung von Einsteins kühnsten Ideen verstanden und machte ihn endgültig unsterblich. (Reinhard Kleindl, 25.5.2024)