Als Johannes Kepler im Frühling 1612 nach Linz übersiedelt war, lagen elf überaus produktive Jahre als kaiserlicher Mathematiker am Prager Hof von Rudolf II. hinter ihm. Der 41-jährige Gelehrte hatte neben der Berechnung von Horoskopen für den Monarchen und dessen Umfeld unter anderem eine Monografie über die Entstehung der Schneeflocke verfasst, die Grundlagen für die Optik als Wissenschaft gelegt und seine "Astronomia nova" herausgebracht – jenes berühmte Werk über die Planetenbahnen, das Verfechtern des heliozentrischen Weltbilds entscheidende Argumente liefern sollte.

Dass seine Tage in Prag ihrem Ende zugingen, zeichnete sich für Kepler möglicherweise schon länger ab. Mit dem schwindenden Einfluss seines Gönners Rudolf II. blies dem überzeugten Protestanten aus erzkatholischen Kreisen am Prager Hradschin ein immer schärferer Wind entgegen. Auslöser für den Umzug dürfte schließlich ein Schicksalsschlag gewesen sein: Im Jänner 1611 starb sein sechsjähriger Sohn Friedrich, der Liebling der Familie, an den Pocken.

Eine Reihe von Schicksalsschlägen

Kurz bevor Kepler seinen neuen Posten an der Linzer Landschaftsschule und als Provinzmathematiker sowie Landvermesser antreten konnte, starb auch seine Frau Barbara. So tragisch diese Abfolge von Ereignissen auch gewesen sein mag – es sollte für den Naturphilosophen noch schlimmer kommen. Im Dezember 1615 erreichte ihn aus seiner württembergischen Heimat die Nachricht, dass man seine Mutter der Hexerei bezichtigte.

In Leonberg unweit von Stuttgart hatten Nachbarn der 67-jährigen Katharina Kepler ebendiese verdächtigt, ihnen mithilfe eines vorgeblichen Arzneimittels Schmerzen und Krankheit angehext zu haben. Katharinas Mann Heinrich war ein schroffer, unsteter Geist, den der junge Johannes selten zu Gesicht bekam. Nachdem Heinrich die Familie 1589 endgültig verlassen hatte und kurz darauf gestorben war, war die 42-jährige Katharina mit ihren Kindern gänzlich auf sich allein gestellt. Zum Glück hatte sie Geld, ein Haus sowie Felder und Wiesen geerbt, das machte sie als alleinerziehende Mutter finanziell eigenständig.

Streit unter ehemaligen Freundinnen

Vielleicht mag auch dieser Status als unabhängige Witwe bei den fatalen Ereignissen 25 Jahre später eine Rolle gespielt haben. Tatsache ist allerdings, dass eine ganze Reihe von unglücklichen Umständen zu den Anschuldigungen gegen Katharina geführt haben. Ausschlaggebend dürfte ein schwelender Streit mit einer früheren Freundin gewesen sein, der nun aufgeflammt und auf weitere Personen übergegriffen war. Hilfreich war wohl auch nicht, dass ihr mittelloser Sohn Heinrich kurz zuvor wieder bei ihr eingezogen war, was häufige Auseinandersetzungen provozierte. Unter anderem schimpfte er später lautstark über sie als Hexe, die "ihr Kalb zu Tode geritten" habe.

Bild nicht mehr verfügbar.

Mitten in der Hexenhysterie

Katharina hat ihrem Sohn mit Sicherheit Paroli geboten, wenn man den erhaltenen Zeugnissen Glauben schenken darf. Die Frau galt als wenig umgänglicher Mensch, als jähzornig und streitsüchtig. Die entscheidende Rolle spielte jedoch vermutlich, dass die zunächst noch privaten Anschuldigungen gegen Katharina ausgerechnet während des Höhepunkts der Hexenhysterie im Herzogtum Württemberg offiziell wurden. Der herzogliche Vogt Lutherus Einhorn hatte sich der Sache angenommen, und er galt als eifriger Hexenverfolger (hinzu kommt, dass Katharina ihm einst ihre Tochter verweigert hatte). 1615/16 wurden allein im Amtsbereich Leonberg binnen sechs Monaten sechs Todesurteile wegen Hexerei vollstreckt.

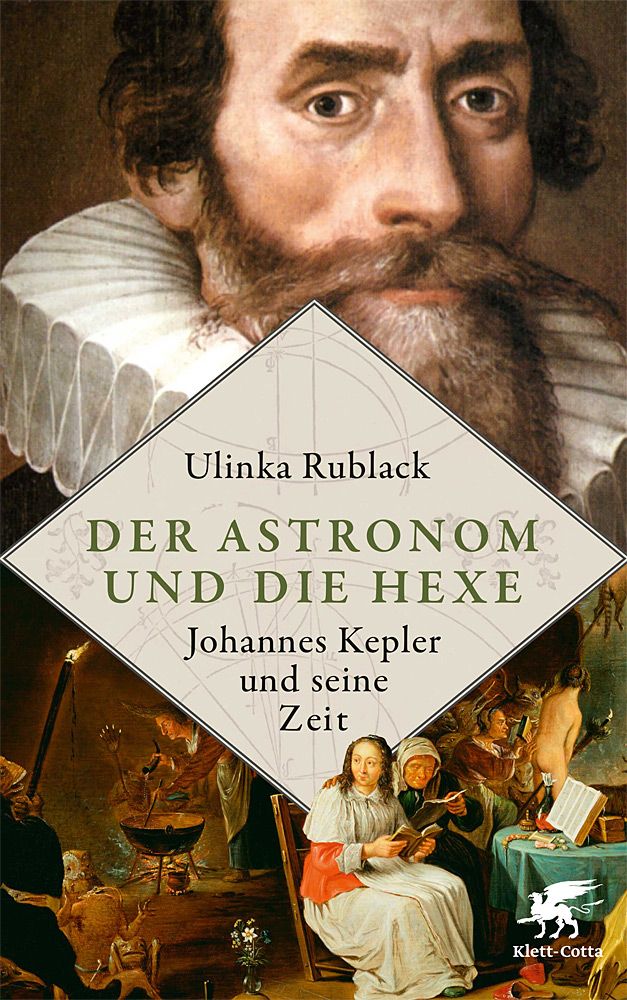

Den darauf folgenden Prozess hat die in Cambridge lehrende deutsche Historikerin Ulinka Rublack in ihrem Buch "Der Astronom und die Hexe" (Klett-Cotta 2018) minutiös und im kulturhistorischen Kontext sehr plastisch dokumentiert: Zunächst versuchten es Katharinas Schwiegersohn und Sohn Christoph mit Verleumdungsklagen gegen die angeblich von ihnen Verhexten. Unterstützung erhielten sie von Johannes Kepler in schriftlicher Form von Linz aus.

Verhaftung, Einkerkerung, Folterandrohung

Zu diesem Zeitpunkt mochte er noch gehofft haben, dass sich die Angelegenheit rasch erledigen würde. Zur Sicherheit beschwor er seine Mutter, zu ihm nach Linz zu ziehen – letztlich vergeblich. Katharina verkannte während der jahrelangen Ermittlungen gegen sie den Ernst der Lage und widersetzte sich allen Bemühungen, sie dauerhaft außer Landes zu schaffen.

Schließlich befasste sich im September 1619 der bürgerliche Rechtstag mit dem Fall, was zu weiteren Zeugenverhören und am 7. August 1620 zu Katharinas Verhaftung führte. In dieser Phase hatten sich die anfangs hilfsbereiten Kinder Christoph und Margaretha bereits wieder von Katharina distanziert.

Selbst Johannes fürchtete um seinen guten Ruf, der nach religiösen Zwistigkeiten in Linz ohnehin schon etwas angekratzt war. Dennoch stand er seiner Mutter mit Entschlossenheit zur Seite, was sie letztlich vor dem Feuertod auf dem Scheiterhaufen rettete.

Bild nicht mehr verfügbar.

Gute Verbindungen und Vernunft

Dank Keplers Finanzkraft, seiner guten Verbindungen unter anderem zu seinem Freund und Rechtsgelehrten Christoph Besold, vor allem aber seiner vernünftigen Verteidigung entschied man beim peinlichen Gerichtstag am 20. August 1621, dass die gesammelten Indizien für eine Folter nicht genügten. Für die Wahrheitsfindung sollte daher die sogenannte Territio dienen: Man zeigte der Angeklagten lediglich die Folterinstrumente und drohte mit ihrer Anwendung.

Als Katharina auch angesichts kommender Qualen – sie wusste nichts davon, dass ihr die Folter erspart bleiben sollte – standhaft blieb und alle Anschuldigungen leugnete, wurde sie am 4. Oktober freigesprochen. Sie hatte mehr als ein Jahr angekettet in Kerkerhaft verbracht, was letztlich ihre Gesundheit zerstörte. Sechs Monat später starb Katharina Kepler, wahrscheinlich bei ihrer Tochter Margaretha in Rosswälden.

Ein verhängnisvolles Manuskript?

Obwohl Johannes Kepler maßgeblich zur Rettung seiner Mutter beigetragen hatte, dürfte er sich nicht ganz unschuldig an diesen schrecklichen Ergebnissen gefühlt haben. Ein paar Jahre zuvor hatte er in seinem "Traum vom Mond" ("Somnium"), einer der ersten bekannten Science-Fiction-Geschichten der Literaturgeschichte, seine Mutter als "eine kräutersammelnde Zauberin und Geisterseherin" bezeichnet. Die in Ich-Form gehaltene Erzählung erschien zwar erst 1634 in Druckform, kursierte aber zuvor und mit Keplers Einverständnis in Prager Kreisen.

Kepler sah in diesen Zeilen wohl einen Auslöser für den Hexenprozess: Jahre später schrieb er, es wäre seinem Haus "eine sechsjährige Qual und ihm selbst eine einjährige Reise erspart geblieben", wenn er damals dieses Manuskript für sich behalten hätte. (Thomas Bergmayr, 29.12.2021)