Vom aktuellen globalen Massenaussterben sind Frösche, Molche und Salamander besonders betroffen. Lebensraumverlust, Klimawandel, vor allem aber eine verheerende Pilzepidemie haben vielen Amphibienpopulationen auf der ganzen Welt den Garaus gemacht. Häufig wird dieser fortdauernde Artenschwund zunächst kaum bemerkt – und doch leidet letztlich auch der Mensch unter den Folgen, wie eine aktuelle Studie zeigt.

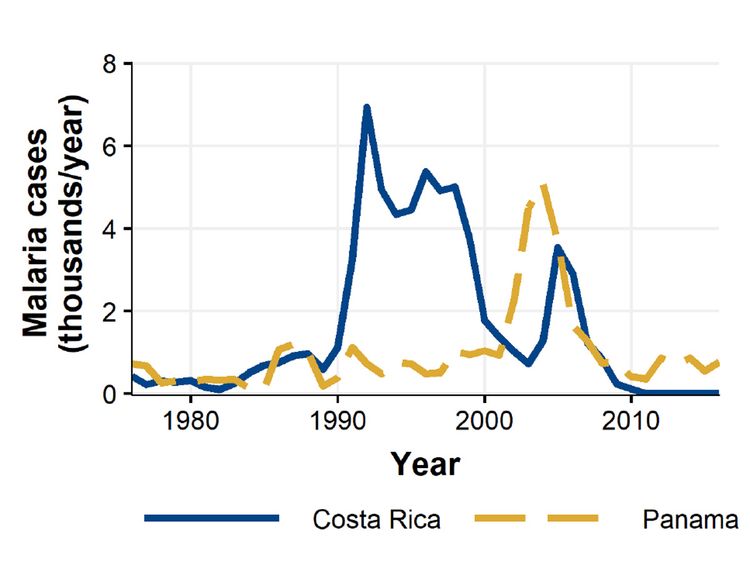

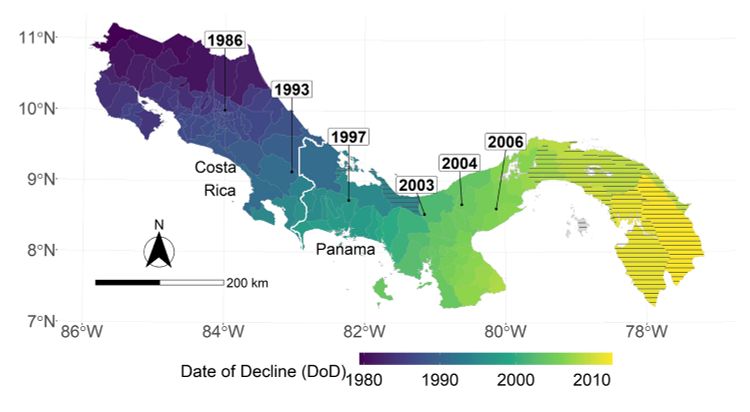

Die von einem Team der University of California, Davis, in Costa Rica und Panama durchgeführte Untersuchung konnte einen direkten Zusammenhang zwischen dem Amphibiensterben und einem Anstieg der Malariafälle in der Region feststellen. Wie die Gruppe um Michael Springborn in den "Environmental Research Letters" berichtet, seien durch den Artenverlust unter den Lurchen bis zu 0,1 Prozent mehr Malariafälle aufgetreten.

Schwer einschätzbare Folgen

"Stabile Ökosysteme unterstützen alle möglichen Aspekte des menschlichen Wohlergehens, einschließlich die Gesundheit", sagte Springborn. "Wenn wir massive Störungen des Ökosystems zulassen, kann dies die menschliche Gesundheit erheblich beeinträchtigen, und zwar auf eine Weise, die im Voraus schwer zu erkennen und teilweise noch schwerer zu kontrollieren ist."

Zwischen den 1980er-Jahren und dem Jahrtausend-Wechsel schlug der Pilz Batrachochytrium dendrobatidis eine regelrechte Schneise in die Amphibienpopulationen Mittelamerikas. Weltweit führte der Erreger zum Aussterben von mindestens 90 Amphibienarten und zum Rückgang von mindestens weiteren 500 Spezies. Kurz nach dem Massensterben der Amphibien in Costa Rica und Panama erlebten beide Länder einen deutlichen Anstieg der Malariafälle.

Mit Werkzeugen aus der Wirtschaftswissenschaft

Einige Frösche, Salamander und andere Amphibien haben Mückeneier ganz oben auf ihrem Speiseplan stehen, weshalb Forscherinnen und Forscher schon länger eine Verbindung zum Malariaanstieg vermutet haben. Um einen solchen potenziellen Zusammenhang zu beweisen, kombinierte das Team um Springborn aktuelle Informationen zur Amphibienökologie mit neuen Daten aus öffentlichen Gesundheitssystemen; außerdem nutzten sie dafür Analysemethoden, die ursprünglich von Ökonomen entwickelt wurden.

"Wir gehen schon seit einiger Zeit davon aus, dass komplexe Wechselwirkungen zwischen Ökosystemen und der menschlichen Gesundheit bestehen, aber die Messung dieser Einflüsse ist immer noch unglaublich schwierig", sagte Koautor Joakim Weill, Ökonom von der UC Davis.

Auch Umweltzerstörung lässt Malariafälle zunehmen

Dennoch gelang es den Forschenden, einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Zeit und Ort der Ausbreitung des Pilzerregers und Zeit und Ort der Zunahme von Malariafällen herzustellen. Dass ein noch unbekannter Einflussfaktor dazwischenfunken könnte, sei zwar nicht vollständig auszuschließen, meinen die Wissenschafter. Aber in all ihren Analysen habe sich kein Hinweis auf eine Variable finden lassen, die beim Malariaanstieg und dem Amphibienschwund gleichermaßen eine Rolle spielt.

Aber nicht nur die Pilzepidemie unter den Amphibien, auch Umweltzerstörung ließ sich in der Malariaausbreitung ablesen. So zeichnete sich etwa die schrumpfende Baumbedeckung ebenfalls im einem Anstieg der Krankheitsfälle ab, allerdings nicht im gleichen Ausmaß: Entwaldung ließ die jährlichen Zahl an Malariafällen um bis zu 0,12 Fälle pro 1.000 Menschen ansteigen, durch das pilzbedingte Amphibiensterben war es im Schnitt ein Malariafall je 1.000 Menschen.

Maßnahmen gegen Wildtierhandel

Die Forschenden befürchten, dass ähnliche Tierkrankheiten, die durch den internationalen Wildtierhandel verbreitet werden, die Amphibien weiter dezimieren könnten. So bedroht mit Batrachochytrium salamandrivorans bereits ein weiterer Pilz die Lurche. Maßnahmen, die dazu beitragen könnten, die Ausbreitung solcher Krankheitserreger unter Wildtieren zu verhindern, seien daher auch im Hinblick auf das gesundheitliche Wohl der Menschen unbedingt zu ergreifen. "Die Kosten für die Einführung von Handelsregulationen und Schutzmaßnahmen mögen hoch sein", sagte Springborn, "aber die langfristigen Vorteile dürften bei weitem überwiegen, wie unsere Studie zeigt." (tberg, 22.9.2022)