Ob endloses Wachstum sinnvoll oder überhaupt möglich ist, ist im Fall der Wirtschaft ein großer Streitpunkt. In der Wissenschaft ist die Idee eines ständigen Fortschritts aber bisher kaum thematisiert, geschweige denn kritisiert worden. Seit der Antike sind am laufenden Band immer größere wissenschaftliche Fortschritte erzielt worden, ein Ende scheint nicht in Sicht, im Bereich der Biotechnologie scheint die Entwicklung aktuell dank CRISPR und der mRNA-Technologie rasant wie nie voranzuschreiten.

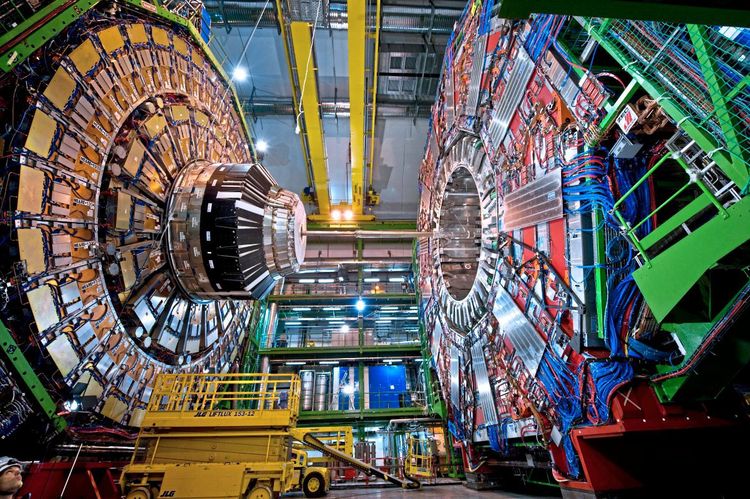

Doch wer genau hinsieht, kann in verschiedenen Gebieten von Wissenschaft und Technik gewisse Ermüdungserscheinungen beobachten. So wird etwa in der Grundlagenphysik ein neuer Durchbruch, der das in den 1920er-Jahren begründete Wissen weiterentwickelt, sehnsüchtig erwartet, ohne dass sich die Hoffnungen bislang erfüllt hätten. Die Energieversorgung der Welt sollte längst mittels Kernfusion gewährleistet sein, doch der Fortschritt geht schleppend voran, woran auch der aktuell gefeierte Durchbruch wenig ändert.

Wie ernst die Lage ist, lässt sich schwer abschätzen, in der Geschichte bestimmter Wissenschaftsgebiete gab es immer wieder Zeiten des Stillstands, was einst Max Planck erlebte, als ihm als jungen Wissenschafter vor einer Karriere in der Physik abgeraten wurde: Die Physik sei beinahe abgeschlossen, hier gebe es kaum noch etwas zu holen. Es lag letztlich an Planck selbst, diese Behauptung Lügen zu strafen.

Prophezeiungen über ein Abkühlen des wissenschaftlichen Fortschritts sind dank solch prominenter historischer Irrtümer mit Vorsicht zu genießen. Was die Publikation wissenschaftlicher Arbeiten angeht, scheint der Wachstumstrend ungebrochen. In den vergangenen Jahrzehnten stieg die Menge der wissenschaftlichen Publikationen exponentiell. Damit sollte also ein fruchtbarer Boden für weitere Revolutionen vorhanden sein. Das Vertrauen in den wissenschaftlichen Fortschritt ist jedenfalls groß, was kurioserweise gerade die beliebte Verschwörungserzählung von geheimen Patenten für saubere Energieformen in den Tresoren der Ölscheichs illustriert: Wir haben trotz Jahrzehnten der Forschung noch immer keine unbegrenzte, saubere Energie? Da kann doch etwas nicht mit rechten Dingen zugehen!

Eine Gruppe um den Soziologen und Ökonomen Russell Funk von der Universität Minnesota im US-amerikanischen Minneapolis hat nun einen genaueren Blick auf die Geschwindigkeit des wissenschaftlichen Fortschritts geworfen und die Ergebnisse ihrer Studie im Fachjournal "Nature" publiziert. Ihr Fazit: Trotz steigender Publikationszahlen nimmt die Zahl der revolutionären Entdeckungen ab.

45 Millionen Publikationen

Für ihre Arbeit untersuchten die Forschenden in Summe 45 Millionen wissenschaftliche Publikationen und 3,9 Millionen Patente der vergangenen 60 Jahre. Die Analyse erfolgte automatisiert mithilfe eines Tools namens CD-Index, das in der Lage ist zu bewerten, wie sich Netzwerke von Zitierungen in Wissenschaft und Technologie ändern.

Um den wissenschaftlichen Fortschritt zu bewerten, machte das Team Gebrauch von Theorien der wissenschaftlichen Entwicklung, die zwischen zwei Arten von Durchbrüchen unterscheiden: Beiträgen zu bereits bekanntem Wissen und solchen, die das bisherige Wissen revolutionieren und bisherige Erkenntnisse obsolet machen und die Wissenschaft in völlig neue Richtungen vorantreiben.

Um ihre Erkenntnisse zu prüfen, untersuchten die Forschenden zu den ursprünglich 25 Millionen betrachteten wissenschaftlichen Publikationen noch einmal 20 Millionen weitere und konnten das Ergebnis dabei bestätigen.

Es zeigte sich, dass die Anzahl der revolutionären Arbeiten in allen Wissenschaftsgebieten abnahm, allerdings am wenigsten im Bereich der Lebenswissenschaften und Biomedizin, während in den Sozialwissenschaften und in der Technologie der Rückgang am stärksten war.

An der Qualität der Arbeiten liege es nicht, betont das Team. Ein Grund könnte seiner Einschätzung nach sein, dass Menschen in der Forschung bei ihrer Arbeit auf einer weniger breiten Wissensbasis aufbauen. Das liege daran, dass junge Forschende eine immer größere Bürde an nötigem Basiswissen mit sich herumtragen, das sie erst erwerben müssen, bevor sie sich an die Arbeit machen können. Damit ging in den vergangenen Jahrzehnten eine zunehmende "Verschulung" des Universitätsbetriebs einher, mit strikten Lehrplänen und Anwesenheitspflichten.

"Viele Innovationen entstehen dadurch, dass man neue Dinge ausprobiert oder Ideen aus anderen Bereichen übernimmt und sieht, was passiert", betont Funks Projektpartner Michael Park. "Aber wenn man darauf bedacht ist, so schnell wie möglich eine Studie nach der anderen zu veröffentlichen, bleibt viel weniger Zeit, um über einige der großen Probleme nachzudenken, die zu diesen bahnbrechenden Durchbrüchen führen könnten."

Kritik an ERC-Grants

Ob es sich um ein generelles Phänomen oder ein hausgemachtes Problem der Wissenschaftspolitik handelt, ließ sich anhand der Studie nicht final klären. Allerdings deuteten kürzlich andere Analysen in eine ähnliche Richtung. Eine Untersuchung der Förderpraxis der ERC-Grants der Europäischen Kommission deutet darauf hin, dass risikofreudige Forschung benachteiligt wird. Forschende, die in der Vergangenheit mit kühnen Arbeiten Misserfolge erlebten, erhielten weniger oft Förderungen als solche, die verlässlicher positive Ergebnisse erzielten. Brisant ist das, weil die ERC-Grants eigentlich gerade möglicherweise revolutionäre Zugänge mit hohem Risiko fördern sollten.

Messgrößen wie der "Performance-Record", mit dem die Forschungsarbeit von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern anhand der Anzahl wissenschaftlicher Publikationen und deren Zitierungen beurteilt wird, stehen seit vielen Jahren in der Kritik. Auch diese "publish or perish" genannte Ideologie – zu Deutsch "Publiziere oder geh unter" – wird von dem Team um Funk kritisiert.

Peter Higgs etwa betont, in seinem Leben nur 20 wissenschaftliche Arbeiten verfasst zu haben – lächerlich wenig für heutige Verhältnisse. Für eine akademische Karriere käme eine derartige Performance heute einem Todesstoß gleich.

"Ein gesundes wissenschaftliches Ökosystem ist eines, in dem es eine Mischung aus bahnbrechenden Entdeckungen und folgenden, konsolidierenden Verbesserungen gibt. Aber die Art der Forschung verändert sich", sagt Erstautor Funk. "Da schrittweise Innovationen häufiger sind, kann es länger dauern, bis die entscheidenden Durchbrüche erzielt werden, die die Wissenschaft dramatisch vorantreiben."

Gerade der Klimawandel zeige auf, wie wichtig wissenschaftliche Revolutionen wären: "Es ist klar, dass es immer noch riesige Chancen für revolutionäre wissenschaftliche Innovationen gibt, mit Verbesserungpotenzial für die Menschheit." (Reinhard Kleindl, 5.1.2023)